職員のつぶやき

大雪(2)

こんにちは。

子馬です。

まだまだ雪がやみません。

除雪しても除雪しても翌朝には

玄関前はこのありさま。

次々と押し寄せる寒波には困ったものです。

今日の除雪チームは女性のみ。

雪の様子を見ながら除雪をして

お昼ころにはこのとおり、玄関前もきれいになりました。

降り続く雪にも負けず歴史文書館は営業中です。

「止まれ」を掘り出しました。

駐車場を出るときには、皆さん、

一時停止を守りましょうね。

大雪

こんにちは。

子馬です。

先週から雪がやみません。

昨年のちょうど今頃の「つぶやき」を見てみて。

雪の量の違いがわかります。

この日は

奥の車庫に用事がある人が来るそうで、

車庫の前までの除雪が必要となりました。

除雪チームは、人数を4人に増やして対応しています。

玄関前も駐車場も、いくら除雪してもこのありさま。

でも大丈夫。ちゃんと道を付けますから、

皆さん安心して歴史文書館に来てくださいね。

初心

明けましておめでとうございます。

子馬です。

今年もよろしくお願いします。

年頭にあたり、子馬は

いつも忘れている初心を思いだそうと思い

はじめたころの「つぶやき」コーナーを

さかのぼって見てみることにしました。

すると、そこには懐かしいアールのつぶやきが!

文書資料室(現歴史文書館)ってどんな仕事をしているの?

移転先に決まった旧サンライフ長岡ってどんなところ?

いくつもつぶやいて姿を消したアール。

やっと初心を思い出した子馬は

今年もお客さまに喜んでいただけるよう、

鋭意つとめていきたいとあらためて思いました。

(アールっぽく言ってみた。)

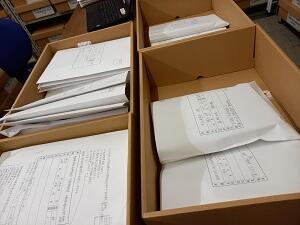

2025 冬の刊行物特別価格販売

こんにちは。

GTです。

今日は12月10日からはじまる冬季企画「2025 冬の 刊行物特別価格販売」の準備をしました。今回の特別価格販売は、

「冬は民俗~心あたたまる 長岡のくらし~」と題して関連の刊行物をお求めやすい価格で販売しております。

例えば『聞き書き長岡の民俗』シリーズが500円など盛りだくさんです。

GKとGTは「たくさん売れるといいね~」と話しながらチラシやポップを作りました。

売り場はもうすっかり冬の景色!!

この機会にぜひ足を運んでください。

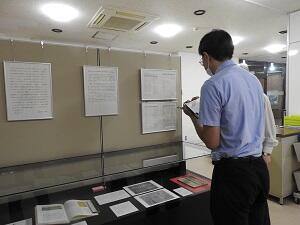

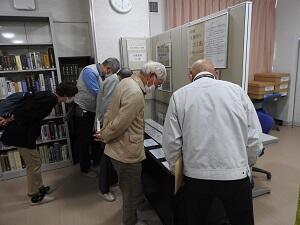

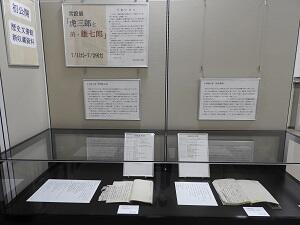

展示替え

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館の企画展

「長岡市資料整理ボランティア発足20年

地域で残す 地域の資料 私たちにできること」は、

11月29日で終了となります。

終了を目前に控えて、一部の資料の展示替えをしました。

十日町市古文書整理ボランティアや

新潟歴史資料救済ネットワークとの交流のあゆみを

振り返るコーナーです。

一部の展示替えではありますが、

解説文を考えたり、読みやすく直したり、

パネルの位置にも気をつかっているのです。(写真左)

ゆきにおの苦心により、ようやく決まりました。(写真右)

まだ足を運んでいない皆さん、

ご来館をお待ちしております。

消防訓練(1回目)

おひさしぶりです。

GTです。

今日は今年初めての消防訓練を行いました。

管理のSによる「火事だー」という大きな声からはじまり、KHが消防への通報、

Sがお客さん役の職員を避難誘導。

昨年の消防訓練も思い出し、指示を聞いて素早く避難することができました。

その後、水消火器を使った放水訓練を職員一人ずつ行い、全員「消火成功」!!

最後に今日の訓練の意見や感想を話し合い、無事終了しました。

当館は大切な資料を収蔵している施設なので、普段から資料を守るための訓練に一生懸命取り組みたいと思います。

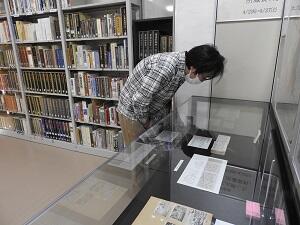

展示ケース到着

こんにちは。

子馬です。

10月10日(金)から開催される企画展

「地域で残す 地域の資料 私たちにできること」の準備を

着々とすすめています。

この日は、軽トラックで

悠久山の郷土史料館から展示ケースを借りてきました。

郷土史料館と歴史文書館は、わりと近いのです。

2往復して運びました。

4本足の展示ケース4台が到着。

どんな資料を展示するのか、計画を練っているところです。

お楽しみに。

地域の資料を残すということ

こんにちは。

子馬です。

平成16年(2004)10月の新潟県中越地震のあとに

「長岡市資料整理ボランティア」が誕生して20年になります。

今では登録者数50名。月2回の活動を続けています。

活動の様子は「活動記録」をぜひ見てくださいね。

20年を記念して、10月10日(金)から

11月29日(土)まで、企画展を開催します。

タイトルは「地域で残す 地域の資料 私たちにできること」。

新聞の取材も入り(写真左)、気運も高まっているようです(写真右)。

会期中には、第6回れきぶん講演会も開催されます。

タイトルは「地域資料の散逸を防ぎ、継承する」。

講師は、国文学研究資料館教授の西村慎太郎さん。

東京都立川市からいらっしゃいます。

開催に向けて鋭意準備中。

お楽しみに。

第13回常設展終了

こんにちは。

子馬です。

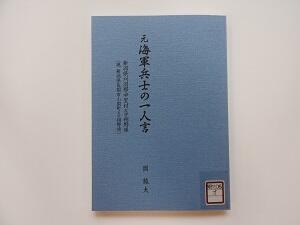

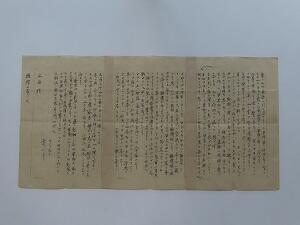

第13回常設展

「手紙が語る戦争 戦地からの手紙、戦地への手紙」が

8月30日をもって終了しました。

新聞に記事が掲載されたこともあり、

多くの方から足を運んでいただきました。

ありがとうございました。

「こういう手紙、うちにもある」

「うちのも読んでみたい」という声もありました。

その手紙、

大切に伝えていってほしいと心から思います。

音響機器新調

こんにちは

ゆきにおです。

講座室の音響機器が新しくなりました。

もともと歴文にあったのは、建物が「サンライフ長岡」だった時に

使われていた古いもの。

音があまりよくなくて、最近は講座のたびに

長岡地域視聴覚ライブラリーから

マイク・アンプなど一式を借りに行っていたのです。

新しい機器は、ぱっと見、借りていたものとほぼ同じ。

ちょっと安心です。

音の聞こえ方は、マイクの種類や使い方でも

変わるので、毎回気を遣います。

最初の出番は、9月24日(水)、

古文書解読講座「古文書に見る長岡のすがた」の第1回。

果たして本番はいかに…?

どきどきしつつ楽しみにしています。

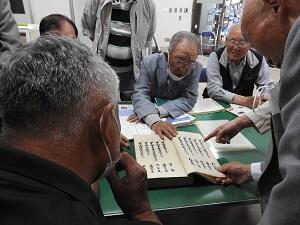

浦歴史愛好会(2)

こんにちは。

子馬です。

越路地域の「浦歴史愛好会」のお二人が、暑い中

古文書解読の勉強をするために来館されました。

挑戦中の古文書は「顕誠実語遺筆」。

子馬には難しくてよくわかりませんが、

どうやら大平与兵衛っていう

浦出身の人が書いたものらしい。

自分なりに解読したものを順番に読み上げます。

わからないところがあれば、

KH(SKH改め)からアドバイスをもらいます。

学びが深まりますね。

お二人は当館の古文書解読講座にも出席されています。

継続して勉強することが大切ですね。

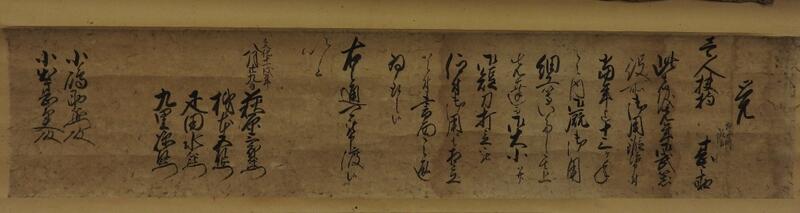

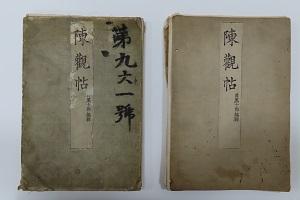

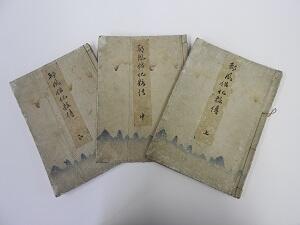

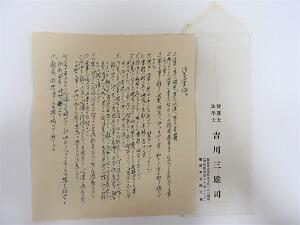

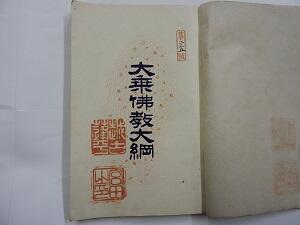

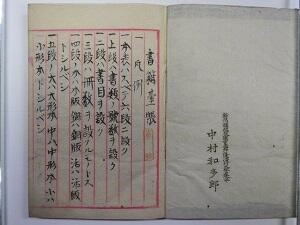

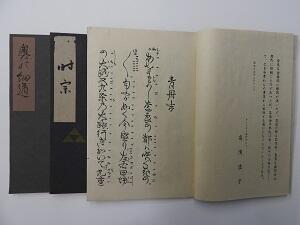

陳観帖

こんにちは。

子馬です。

昨年末に受け入れた資料群のなかに、海彦が

「陳観帖(ちんかんちょう)」を見つけました(写真左)。

明治11年(1878)の明治天皇巡幸の際、

主に長岡の文人・画家たちが協力し合い

悠久山の桜や長生橋などの絵を描き、詩や歌を添え、

天皇に見てもらうために作った画文集です。

もともと歴史文書館には「陳観帖」がありました。

閲覧希望の多い資料ですが、綴じ部分が傷んでいるため

閲覧には細心の注意が必要でした(同右)。

それにしても、表紙に黒々と書かれた「第九六一号」。

これはいったい何の数字なのか、気になりますね。

資料の貸出し(2)

こんにちは。

子馬です。

新潟県立歴史博物館の企画展

「戦後80年 私の戦争体験記-銃後の日々-」にも

当館の資料が展示されます。

市史08尾形伊七家文書や

災託H2103乙吉公民館の資料などから

約20点もの資料を貸し出しました。

学芸員さんたちが資料を細部まで確認し(写真左)

こちらもていねいにくるまれて(写真右)

大切に運ばれて行きました。

どんなふうに展示されるのか、

子馬は楽しみにしています。

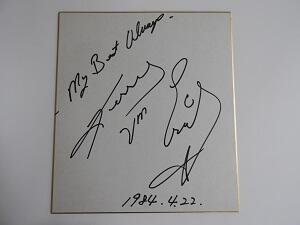

資料の貸出し

こんにちは。

子馬です。

今年は戦後80年の節目の年にあたります。

この夏、長岡市内外の施設で

様々な関連の企画展が開催されるようです。

福島県立博物館の企画展

「私たちの戦争体験-アジア・太平洋戦争終戦80年-」には

当館の資料も展示されます。

市史01高野栄子家資料の中から

山本五十六の手紙や写真、4点。

まずはていねいに「布団」にくるみます(写真左)。

そして、特別のトラックで運びます(写真右)。

空調設備・振動対策万全のトラックだそうです。

もしもの時のために、学芸員さんも乗り込みます。

福島県まで、よろしくお願いしますね。

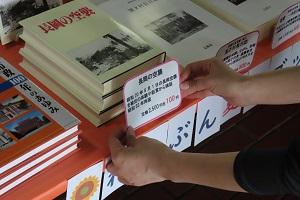

ブックフェア

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では

「れきぶん夏のブックフェア」を開催中です。

『長岡市史』などの刊行物が、

お求めやすい価格となっています。

例えば『長岡の空襲』が100円(写真左)。

長岡市史双書が500円。破格です。

市史双書の最新刊をテキストとして、7月には

「長岡市史双書を読む会」が開催されます。

参加をご検討中の皆さん、

ロビーのテーブルにも注目してください(写真右)。

フェアのチラシやポップを作ったり

売り場をきれいに整えたりして、

いつも準備をしてくれるのはGKとGT。

たくさん売れるといいですね。

ユリノキ(2)

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館の駐車場のユリノキ、

昨秋の伐採を免れた2本が

今、花を咲かせています。

こんなにかわいい花が咲いていたのに

今まで気が付きませんでした。

みんな、上を向いて咲いています。(写真左)

傘の柄に引っ掛けて下にひっぱってみると

透明の液体がポトリと手に。

海彦が舐めてみると…「甘い!」

ユリノキの蜜でした。(写真右)

歴文では、これからいろいろな講座が始まります。

駐車場の奥のユリノキも、見上げてみてね。

↑ みつ

雪形

こんにちは。

子馬です。お久しぶりです。

歴史文書館の駐車場からは、東の方角に

二つの「雪形(ゆきがた)」が見えます。

雪形というのは、

山肌の残雪を人物や動物などに見立てたもの。

山に雪形があらわれたら

そろそろ田植えや種まきの時期…

こんなふうに、昔の人は雪形を

農作業開始の目安にしていたんですって。

左の写真は「川」の字。

右の写真の、一番右の雪形、

海彦は、鳥の足跡に見えるって言ってます。

子馬は、フォークに見えます。

皆さんは何の形に見えますか。

↓ フォーク

消防訓練

こんにちは。

子馬です。

消防訓練を行いました。

「通報訓練」、「避難訓練」、「消火訓練」、

この三つを合わせて

「消防訓練」というのです。(知ってた?)

SKHが消防署へ通報、

管理のSがお客さん役のGTを避難誘導、

そして

チームワーク抜群の初期消火。

玄関前で

水消火器を使って消火訓練もやりました。

いざという時にあわてないために、

消火器の使い方をしっかり確認できました。

「はやくこちらへ!」 的に注目

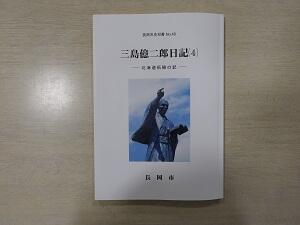

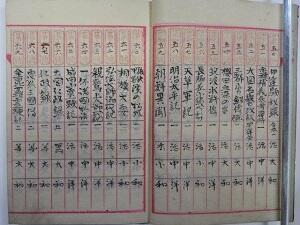

「長岡市史双書」編集作業中

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では、現在

『長岡市史双書』第63号の編集をしています。

タイトルは「蔵王権現領安禅寺御用記(8)」。

文化12年の「日並記」「諸掛合留」「諸願書留」、そして

「日記 門田伊豫江戸在府中御門前検地入一件」を収録します。

おなじみ安禅寺シリーズの8冊目になります。

文化12年は、西暦でいうと1815年。

計算すると、今からちょうど210年前。

そのころの長岡って、どんなだったのかな。

この「市史双書」ができあがったら、

「市史双書を読む会」を開催する予定です。

そこでいろんな話が聞けるかも。

お楽しみに。

3月末発行予定、追込み中

除雪チーム

こんにちは。

子馬です。今年もよろしくお願いします。

今日は朝から雪。

いつお客様が来られてもいいように、

玄関前と、お客様用の駐車場は

最優先で除雪しています。

今朝も除雪チーム2名が出動しました。

隊長は管理のS、隊員はSKH。

あっという間にきれいになりました。

入口の階段には、滑り止めのマットも敷いてあります。

今年も皆様のご来館をお待ちしております。

除雪前 チームワーク抜群

強い味方

今日も駐車場の整備に励む管理のSでした。

青少年文化センター

レレレの・・・

自称レレレのおじさん ↑

紅葉

そればっかりでもないのです。

写真の通り、ユリノキは青みを帯びた黄に、トウカエデは紫がかった赤に色を変え、季節の移り変わりを知らせています。

ユリノキはチューリップに似た花を咲かせ、蜜の木としても有用です。

海彦はユリノキの蜂蜜を食べたことがあります。

トウカエデは公園や道路わきの街路樹として広く用いられていますが、盆栽に仕立てるのも人気だそうです。

毎年、管理のSが嘆くほど大量の種を降らせるトウカエデ。

今なられきぶんの駐車場で拾い放題ですよ。

赤い葉っぱがトウカエデ 黄色いのがユリノキ

落ち葉掃き

富曽亀コミセン「むかしを語る会」

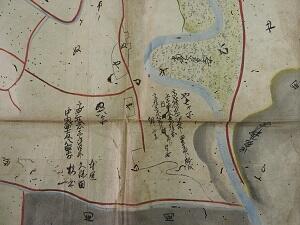

「この鳥居のマーク、あそこの神社だな」

なるほど、こんなことが書いてあるのか! 堀金の絵図を囲む皆さん

企画展開催中(2)

↑ アンケート用紙

企画展開催中

資料の活用法

いただいた資料は、亡きお母さまが収集した1,000点を超える

昭和期のマッチラベルコレクションで、主に長岡市内のお店のものです。

見るほどに懐かしく、往時の記憶が呼び起こされて話が尽きないご様子でした。

注目するポイントによっては、個人コレクションも活用の幅が広がります。

「南方〇〇〇」(2)

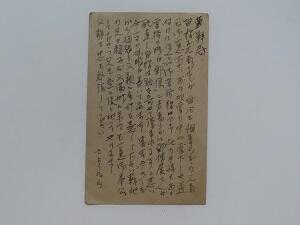

寿一の弟(元海軍兵士)の語りの形で書かれています。

「南方〇〇〇」(1)

寄港地で偶然、近郷・鷺之島出身の兵士に出会い、

寿一は彼にこの手紙を託しました。

研修

夏の花壇

お散歩がてら見ていってください。

モミジアオイ パイナップルリリー

歴史文書館に行ってみよう!

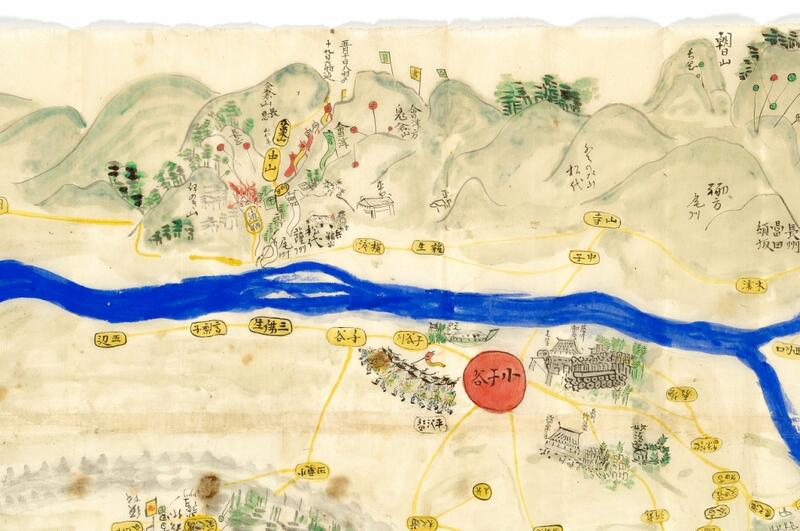

展示の準備作業中 あ、これは信濃川だね!

浦歴史愛好会

蓬平の高龍さま その2

生憎の雨だというのに参拝客で駐車場(台数が少なめとはいえ)は満杯。

細くて急な石段を登り(エレベーターもあります)境内に足を踏み入れると

思いがけなく茅の輪くぐりのしつらえが。

本殿にて参拝。境内にある大きな掲示板には奉納者の名前がずらりと並んでいます。

お土産屋さんと参拝客の会話から、晴れた日や行楽シーズンには

随分と待たないと参拝できないこともあるらしいとうかがえました。

現在はよくある中山間地の集落に見えるけど

竹之高地町から蓬平町・濁沢町の太田川沿いは土砂災害や中越地震で大きな被害を受けたところ。

県外からくる参拝客の皆さんにも、地域の人々の頑張りを知ってほしいな。

すぐ隣にはエレベーターもあります 初めての茅の輪くぐり

蓬平の高龍さま その1

国道17号片田の交差点から村松町に入り、松岡譲の生家である本覚寺の前を通って、太田川沿いに山を登ります。

白山トンネルを抜けてすぐに左折。大鳥居をくぐったらあとは道なり。

『長岡あーかいぶ』21号の「長岡の碩学」でとりあげた‟中村仙巌尼”が生まれたのはどの辺かな

なんて思う間もなく、3軒の旅館の向こうに高龍神社はありました。

太田川と川に沿って走る道の両側は山。

その狭いところの小山の上に鎮座ましましているので

道路からお社は見えませんが、賑わいようからすぐにわかります。

さすが、長岡市域きってのパワースポット。

初の高龍さま参拝の首尾は次の回で。

万緑の太田川 あそこまで登るのだ

よしず

今年も「涼み処」やってます。

直江兼続の時代の検地帳

取材にかけつけた記者Y

若い人たち

蓮花寺のお不動さん

三島地域蓮花寺地区にあるお不動さんにお参りしてきました。

元々はTさんのご実家の元屋敷の角にあった石仏で、

現在は山の峰から降ろしてきた古峰神社や十二神社の石碑と共に

集落の毘沙門堂の敷地内に移設されています。

豆腐を供えてお参りすると目の病にご利益があるそうで、

老眼が進んできた海彦は、俄然、興味がわきました。

真言宗豊山派法華寺のご住職や、散歩中の親子連れや、大杉公園の職員さんに

尋ねながらなんとかたどり着き(行ってみればわかり易い場所)、

無事にお参りできました。

なぜ、供え物が豆腐なのかはわからずじまいでしたが、

ちょっとした旅行気分を味わえたのでした。

木漏れ日の中、静かにたたずむ毘沙門堂 古くからの信仰の証 素朴な石仏や石塔が並ぶ

草取り

野蒜

三太郎、旅に出る

第6回常設展、終了

無事に終了しました。

悠久山の野球場

球場なのに、

お相撲や農機具の展示会も開かれたんだって。

エリック3兄弟

新たに公開した所蔵資料

たぬき

撮影:ゆきにお

浦瀬町倉庫

資材が必要になったりすると、こうして取りに行きます(写真左)。

踏みはずして転ばないよう、十分に気を付けています。

「古文書解読講座」の相談

『長岡市史双書』第62号の編集

校正作業中・・・できあがりをお楽しみに!

マッチ箱

コレクション

懐かしいものばかりで楽しくなります。

雪

玄関前もきれいに除雪

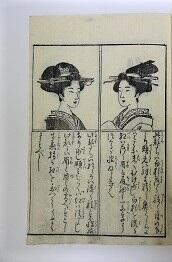

都風俗化粧伝

それなのにどうして、今でも人気なのかな。

人気の秘密はわかったけど、子馬には無理かな。

この資料を含む資料群は、現在整理中。 帯結び 髪型

一段落、そして

これで今年度の講座と講演会はすべておしまいです。

「長岡市史双書を読む会」に、新たに「れきぶん講演会」が加わって、

数えれば全部で12回。

今年度は、これらを例年より短い期間(実質4か月)で行うことになりました。

予想していた通りの忙しい毎日。

今は無事にやりきることができてほっとしています。

そして、まだ受講環境が完全には整わないなか、

ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

すべてが終わった翌日、子馬が「これで資料整理ができる」とぽつり。

春までは、資料整理にいそしみます。

視察(2)

視察

企画展

落ち葉

自転車小屋の隅に溜まる落ち葉

パズル

箱はていねいに重ねます きれいに入りました!

長倉探訪

歴史文書館ではいつでもこれらの資料を閲覧することができます。

公文書整理スタート

東山油田

資料の中の戦争(2)

資料の中の戦争

涼み処

ミニ展示

いよいよ開館

ステージ

それが、子馬はとてもうれしいのです。

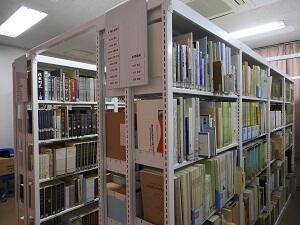

資料の収納(2)

資料の収納

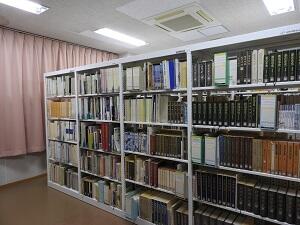

図書室

桑と百合

春のサンライフ

『長岡市史双書』の完成

飛行機も北海道新幹線もない時代に、

やり遂げようと思ったのかな?

シリーズの(1)から(3)も合わせて読めば、

子馬は写真が下手。

棚

棚のなくなった旧文書資料室書庫 棚を拭く海彦

長倉へ(2)

長倉へ

長倉へ(3)

『長岡市史双書』の編集

ご心配なく。

冬のサンライフ

子馬は、楽しみにしています。

歴史公文書

ホチキス針の除去 箱詰めを待つ公文書の山

福寿福寿福寿福寿福寿

宮田文庫(2)

でも、文書群のなかには

秋のサンライフ

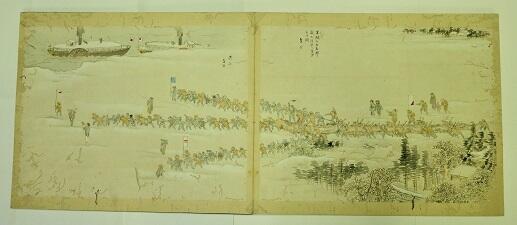

北越雪中実景

絵師・片山翠谷と片桐遜堂の合作です。

上の絵は、栖吉の山の中で木を切っているところ。

新潟県立歴史博物館で12日(土)から始まった

宮田文庫

子馬は、今

この資料群は

中村仙巌尼(せんがんに)を輩出した家のものです。

体育の日

聖火ランナーをトーチ型に切り抜いて貼ったり、

コメントの文字も工夫してあったり等々

見るだけでも楽しい一冊に仕上がっています。

子馬は、表紙が気に入ってます(写真)。

聖火台、競技場、レスリング(?)

荷物用エレベーターの謎~その2~

の中に、こちらの写真がありました。

サブトレーニング室は、昭和53年に開館した当初、食堂だったのです。

入口のトビラには「食堂」の文字が見えます。また、すぐ横には

受付カウンターがあります。

照明や窓際の雰囲気は現在とあまり変わっていません。

サブトレーニング室の中央に、四面に鏡が貼ってある柱があります。

この柱を境として、食堂と厨房とを分ける壁がありました。

壁で完全に仕切られていました。厨房側にエレベーターがありました。

歴史資料を運ぶ荷物用エレベーターとして見事復活を遂げた!

ということになります。

起請文

為右衛門は

「(自分が先に死んでしまっても)此家にて跡美しく頼ミ入候」と、

後のことをおなかに託しています。

「大変だな」と思いました。

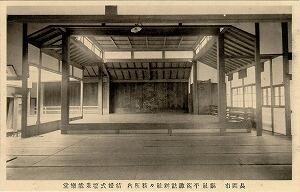

平潟神社の能楽堂

たくさんの人が亡くなりました。片山さんも。

片山さんが足繁く通った、能楽堂も。

(片山家文書1672 1673 1674) (柏崎市立図書館所蔵小竹コレクション絵はがき)

荷物用エレベーターの謎・・・

こんにちは!

老朽化していること、使用しない期間が

そんなに変わりません・・・

歴史資料を管理しています。これらを2階、3階に運ぶのに、

サブトレーニング室になぜ荷物用エレベーター

ダンスやヨガに・・・荷物用エレベーター!?

権蔵も気になる

惣兵衛が気になる

魚沼郡小平尾村(魚沼市小平尾)で新田開発をした人です。

引っ越し作業

「サンライフ長岡食堂部」と書かれた割りばしです。

「戊辰戦争 官軍 長岡戦へ」

この絵図をものすごく大きく拡大して

子馬は、両方見に行くつもりです。

「久保田橋」

この謎を解くヒントを手に入れました。

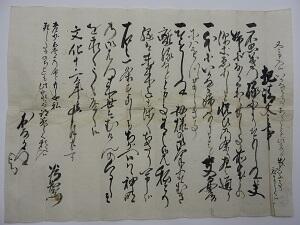

文化十一戌年八月廿九日

子馬です。

写真の褒状は

「災H1810柳原町堀井家文書」のうちの1点(部分)です。

災H1810は資料群番号で、「災」は被災資料であることを表しています。

平成16年の中越大震災で被災し、当室に寄贈されました。

およそ200年前の長岡って、どんな様子だったのかな。