職員のつぶやき

ステージ

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館には、広い講座室があります。

古文書解読講座や長岡市史双書を読む会、

れきぶん講演会も、講座室で開催されます。

サンライフ長岡だった頃にはトレーニング室として使われていました。

それより前には、ここで講座や講演会も開かれていたらしく、

その時に使われていた簡易ステージが残されていました。

表面がかなり傷んでいましたが

きれいに貼りなおして使うことにしたのです(写真左)。

まるで新品のように生まれ変わりました(写真右)。

今まではよその会場を借りて開催していた各種講座が、

これからは自館でできるようになります。

それが、子馬はとてもうれしいのです。

それが、子馬はとてもうれしいのです。

皆さん、歴史文書館でお会いしましょう。

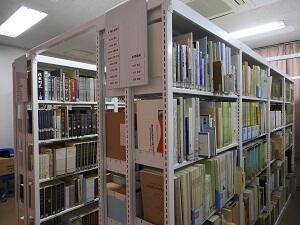

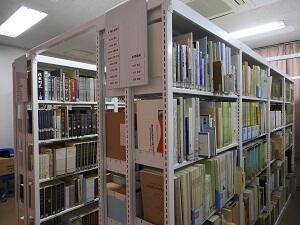

資料の収納(2)

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館の開館が目前にせまっています。

たくさんの資料も、ようやく書庫に収まりました。

出納のしやすさを考えながら、時には

資料の形態に合わせて棚の高さを変えたりもしながら、

ていねいに収納することができました(写真)。

そのほか、館内をきれいに整える作業も進んでいます。

開館したら、皆さんおおいに利用してくださいね。

開館記念の講演会や、古文書解読講座にも、

多くの方からお申込みをいただきました。

ありがとうございました。

ご期待にそえるよう、あと2週間、準備を進めていきます。

資料の収納

こんにちは。

子馬です。

文書資料室はたくさんの資料を所蔵しています。

その中には、未整理のものもあります。

ずっと前にアール(元気かな)が箱の中身を確認して

書いたメモが残っています(写真左)。

7月1日に開館する歴史文書館には

資料を保管するための書庫がいくつかあります。

書庫の棚にきれいにたくさん収まるように、ゆきにおと子馬は

形のそろった箱に収納し直しています(写真右)。

未整理の資料は予想以上の分量です。

これから利用しやすいように、整えながら箱に入れています。

子馬は時々、弱音を吐いています。

未整理の資料箱 面白そうな資料はつい読みたくなります

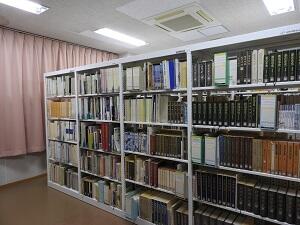

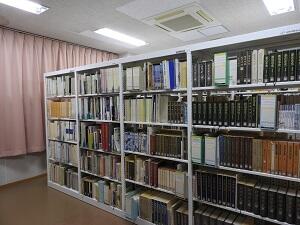

図書室

こんにちは。

子馬です。

図書室の整備も進んでいます。

開館したら、ぜひ利用してくださいね。

桑と百合

こんにちは。

子馬です。

国旗掲揚台の下から伸びていた木、

近ごろ、小さな赤い実がつきはじめたのです(写真左)。

管理のSによれば、これ、「桑の実」だそうです。

黒くなると、食べられるんだって。

さらに、百合らしきものも芽を出しています(写真右、真ん中あたり)。

ほんとに百合かな。

子馬は園芸オンチなので名前はわからないけど

建物のまわりには四季の植物がいっぱい!

7月1日に開館したら、またいろんな講座が始まります。

皆さん、来館したらぜひ植栽にも目を向けてみてくださいね。