職員のつぶやき

「古文書解読講座」の相談

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では、

令和6年度もいろいろな講座を開催する予定です。

なかでも、古文書解読講座は大人気の講座です。

春の「古文書のいろは」は初心者向け、

秋の「古文書に見る長岡のすがた」は経験者向けです。

「いつも楽しく勉強させてもらっている」など、

参加者の皆さんからはたくさんの励ましの声をいただいています。

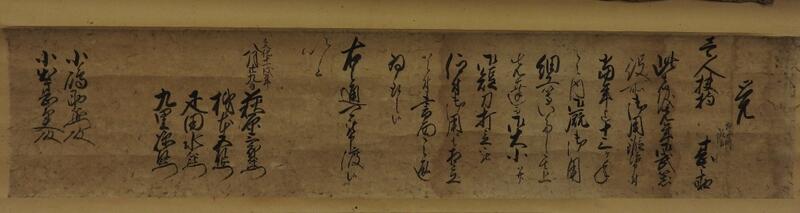

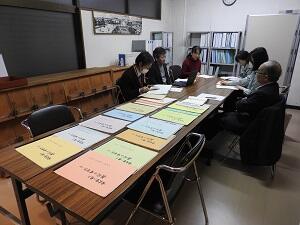

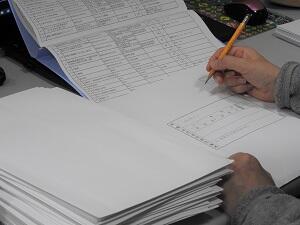

この日は講師を引き受けてくださる皆さんに集まっていただき、

早くも来年度の講座について打ち合わせをしました(写真)。

皆さんに満足していただけるよう、来年度も

面白いテキストを用意し、工夫していくつもりです。

楽しみにしていてくださいね。

『長岡市史双書』第62号の編集

こんにちは。

子馬です。

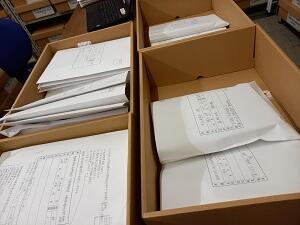

歴史文書館では、現在

『長岡市史双書』の編集をしています。

このたびの市史双書は第62号、タイトルは

「新型コロナウイルス感染症と史料保存 長岡市歴史文書館の試み」。

カラー口絵や写真をたくさん取り入れました。

少しずつ落ち着いてきたようにもみえる感染禍ですが、

まだまだ油断はなりませんね。関係資料を眺めていると

もうずいぶん昔のことのようにも思えます。

3月末に発行予定ですので、追い込み中です。

「市史双書を読む会」も、もちろん開催予定です。

校正作業中・・・できあがりをお楽しみに!

マッチ箱

こんにちは。

子馬です。

マッチ箱のコレクション、後日譚です。

整理をしている管理のSが見つけてくれました。

タクシー会社のマッチ箱の側面に

車両番号が付いています(写真左)。

車内に備えてあったのでしょう。

接客が良ければ、次も指名してもらえますね。

裏側は、懐かしい百貨店の広告(写真右)。

タクシーの中でもたばこが吸えた、

そんな時代のマッチ箱です。

コレクション

こんにちは。

子馬です。今年もよろしくお願いします。

最近、マッチ箱の寄贈がありました(R0504)。

長岡市内の喫茶店や、割烹、旅館、キャバレー、スナック、

銀行、タクシー会社・・・、ああ、この店、知ってる!

懐かしいものばかりで楽しくなります。

懐かしいものばかりで楽しくなります。

これから側薬(箱側面の擦るところ)を取り除いたり、

開いてラベル状にしたりして、整理をする予定です。

歴史文書館にはいろんなコレクション資料があります。

H2009とH2820はマッチラベル。

H2215は清酒ラベル。H2305はブックカバー。

H2804は箸袋。

懐かしいもの、珍しいもの、見に来てくださいね。

雪

こんにちは。

子馬です。

とうとうまとまった雪が降りました。

長倉に移転してきて、最初の冬です。

駐車場に除雪車が入ってくれると助かります(写真左)。

今朝は、除けられた雪の上にも雪が積もっていたから、

早朝から入ってくれたのでしょう。

感謝しなければなりません。

なかなかやまない雪の中を、

資料調査に来てくれたお客様が一組。

今日の成果が、素晴らしい論文になりますように。

応援しています。

玄関前もきれいに除雪

玄関前もきれいに除雪

都風俗化粧伝

こんにちは。

子馬です。

クリーニングを担当した

海彦が見つけた資料を紹介します。

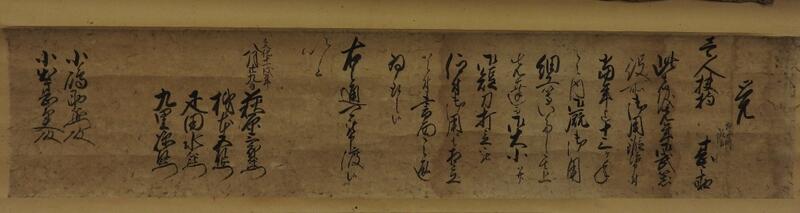

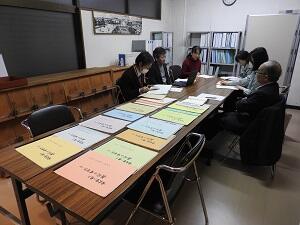

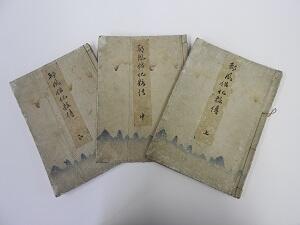

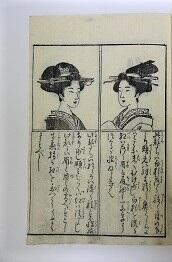

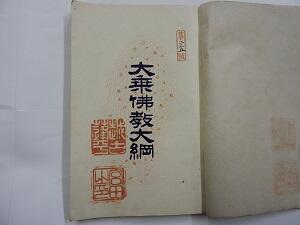

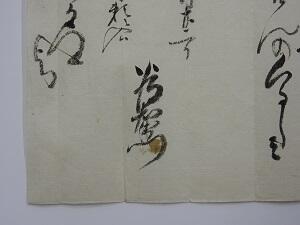

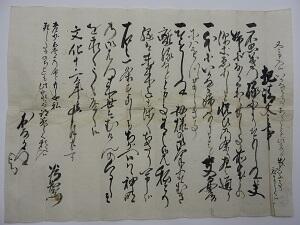

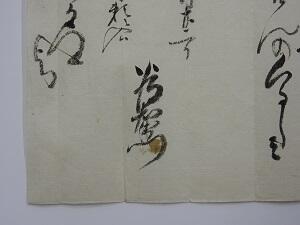

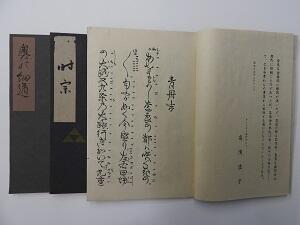

『都風俗化粧伝』(写真)は

文化10年(1813)に刊行された本です。

今でも読む人がいるくらい、人気のある本だそうです。

内容は、美しい着物や帯結び、流行の髪型やお化粧法など。

どれをとっても、江戸時代と現代とでは大きく違うはず。

それなのにどうして、今でも人気なのかな。

それなのにどうして、今でも人気なのかな。

『都風俗化粧伝』の「化粧」は、実は

「けわい(けはひ)」と読むんだって。

漢字で書くと「気配」。

着物やお化粧で外見ばかり整えてもダメ。

内面の美しさは立ち居振る舞いに自然に現れるものだから

美しい「気配」をまとうために、内面を磨きましょう。

こんなことも、書かれているらしいのです。

人気の秘密はわかったけど、子馬には無理かな。

この資料を含む資料群は、現在整理中。 帯結び 髪型

一段落、そして

こんにちは。

ゆきにおです。何年かぶりのつぶやきです。

先月、「古文書に見る長岡のすがた」が終わりました。

これで今年度の講座と講演会はすべておしまいです。

これで今年度の講座と講演会はすべておしまいです。

文書資料室の頃から続く古文書講座の「いろは」と「すがた」、

「長岡市史双書を読む会」に、新たに「れきぶん講演会」が加わって、

数えれば全部で12回。

今年度は、これらを例年より短い期間(実質4か月)で行うことになりました。

予想していた通りの忙しい毎日。

今は無事にやりきることができてほっとしています。

そして、まだ受講環境が完全には整わないなか、

ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

「長岡市史双書を読む会」に、新たに「れきぶん講演会」が加わって、

数えれば全部で12回。

今年度は、これらを例年より短い期間(実質4か月)で行うことになりました。

予想していた通りの忙しい毎日。

今は無事にやりきることができてほっとしています。

そして、まだ受講環境が完全には整わないなか、

ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

すべてが終わった翌日、子馬が「これで資料整理ができる」とぽつり。

春までは、資料整理にいそしみます。

視察(2)

こんにちは。

子馬です。

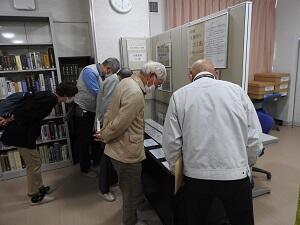

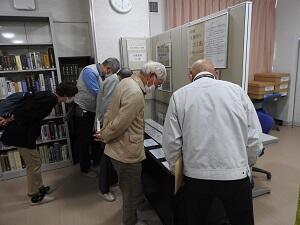

今日の館内視察は中央図書館の職員の皆さんです。

休館日を利用して、総勢34名で来館。

中央図書館と歴史文書館は

日ごろから図書や資料などの行き来もあるし、

レファレンスで協力し合うこともあります。

当館の資料がどんなふうに整理されているのか、

保管されているのか、どうやって利用するのか…

皆さん興味津々。うなずきながら、メモを取りながら、

真剣に説明を聞いていました。

皆さん、お疲れ様でした。

視察

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では、7月1日の開館以来

いろんな団体や公的機関などの

館内視察を受け入れています。

11月29日、暴風雨の中

四郎丸地区福祉会の皆さんが大型バスで到着。

当館の立地は四郎丸地区ですから、

「サンライフ長岡」だった昔をよく知る面々です。

総勢26名は、講座室での講義のあと、

2班に分かれて図書室や企画展を見学しました。

館長の解説を熱心に聞き、時間が足りないくらいでした。

暴風雨の中、次の見学地は「ミライエ」ですって。

皆さん、お疲れさまです。

企画展

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では、12月2日(土)まで企画展

『長岡市史』回顧展Ⅰ

「検地帳に中世を読む~地名に刻まれた村の歴史~」を

開催しています。

市政だよりやチラシを見て、市内外から

大勢の方が足を運んでくれています。

これまでに3回のギャラリートークが行われました。

田中館長がていねいに解説をし、

皆さん熱心に聞いていました。

企画展はもうすぐ終了しますが、歴史文書館では

今後もこれらの資料を閲覧することができます。

閲覧室カウンターでお声掛けください。

落ち葉

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館の駐車場は

背の高い木に囲まれています。

落葉樹です。

子馬は園芸オンチなので、木の名前はわかりません。

今の時期は落ち葉がすごい。

掃いても掃いてもきりがない。

掃いて集めて運んで…の繰り返し。

「まるで賽の河原」と言ったのは管理のS。

駐車場が広くなり、車で来館されるお客様も増えました。

講座や講演会の日は、70台くらいの車が停まります。

駐車スペースの白線が落ち葉で見えないのでは危険ですから、

毎日ていねいに掃いています。

自転車小屋の隅に溜まる落ち葉

パズル

こんにちは。

子馬です。

ちょうど2年前、アール(懐かしい)が

「文書資料室のお仕事」というタイトルで

「くん蒸」作業のことを紹介しています。

くん蒸って何のこと?

どうしてくん蒸するのかって?

それはアールの解説を読んでみて。

ここは小国民俗資料館のくん蒸庫。

この中に、できるだけ無駄な空間を作らずに

様々な形の資料箱を詰め込む。

「パズルのようだ」とかつてアールは言いました。

このパズルが得意なのはゆきにお。

箱は上までていねいに重ねて、

この小さい箱はこの隙間に入れて・・・と、

今回も活躍していました。

箱はていねいに重ねます きれいに入りました!

長倉探訪

こんにちは。

子馬です。

10月14日(土)、秋晴れの下

長岡郷土史研究会の「地域探訪」が行われました。

今回の探訪は、ここ歴史文書館の地元「長倉」です。

歴史文書館には、

・H1802古志郡長倉村文書

・H1904古志郡長倉村文書 他

これら二つの長倉村の資料があります。

第4回常設展「長倉村の古文書」には、

近隣の皆さんも連れ立って見に来てくれました。

展示の方はもうすぐ(10月25日(水))終了ですが、

安心してください。

歴史文書館ではいつでもこれらの資料を閲覧することができます。

歴史文書館ではいつでもこれらの資料を閲覧することができます。

閲覧・展示室の職員にお気軽にお声掛けください。

「これが慶長2年の検地帳ね」 久保田橋を渡ります

公文書整理スタート

こんにちは。

子馬です。

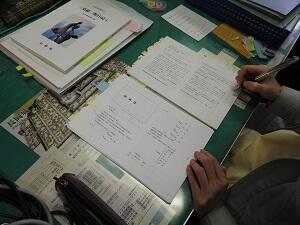

今年も歴史公文書の整理の作業が始まりました。

市役所の各課から、選定された公文書が続々と運び込まれています。

公文書の収集・整理・保存も、

歴史文書館の大切な仕事のひとつです。

歴史文書館の中に、作業スペースを作りました。

ホチキスの針をはずしたり、こよりひもでまとめたり・・・

これから冬にかけてコツコツと

この地道な作業を担当するのは海彦。

実はこの歴史公文書整理作業、始まったのは平成18年。

当時と比較すると、この作業についての認知度は

ずいぶん上昇したようです。

長岡の歴史を物語る大切な資料を、

今後もしっかりと保存していきます。

東山油田

こんにちは。

子馬です。

皆さん「ブラタモリ」ご覧になりましたか。

子馬は驚きました。

鉄の蓋を開けて、柄の長い柄杓で石油を汲む場面です。

明治時代には、長岡の東部に位置する

浦瀬や加津保、桂沢、比礼(栃尾地域)などで

石油が盛んに掘られていたんですって。

最盛期には200以上の石油会社があり、

掘られた石油は中島の製油所に送られていました(どうやって?)。

石油株の売買には「女株券師」が活躍していたのです(どんな人?)。

子馬は、あの石油が戊辰戦争の後の長岡の

発展の基になったんだな、と実感しました。

歴史文書館では

市史23「山竹石油文書」やH2818「東山油田資料」、

市史02「堀田啓介家文書(女株券師堀田タミ資料)」などを

閲覧することができます。

どうぞ閲覧にお越しください。

資料の中の戦争(2)

こんにちは。

子馬です。

後日譚です。

資料の整理をしながら、子馬はずっと

広島市大手町で仕事をしていた秀夫の両親が心配でした。

そこで

受託の手続きをするときに、所蔵者に尋ねてみたのです。

両親はその後、広島市を離れて無事でした。

安心した子馬は、何気なく尋ねました。

「秀夫さんはどうしました?」

秀夫はその後、出征し、

帰還することはありませんでした。

資料の中の戦争

こんにちは。

子馬です。

久しぶりに資料の紹介をします。

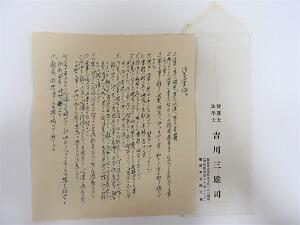

R0224「三島郡河辺村庄屋吉川家文書」は

明治時代に三島郡長をつとめた吉川庄蔵家の文書です。

その中に

昭和15年に大阪の三和銀行に入社した吉川秀夫と、

広島市大手町で仕事をしていた両親との往復書簡が残っています。

両親は息子の新生活を気遣い、手紙を送っています。

秀夫の書き損じた書簡も混じっています。

顧客宛てのものを、納得するまで書き直しているのです。

銀行の業務について提案する書簡もあります。

仕事ぶりから、秀夫の人柄がうかがえますね。

これらは昭和15年までのものしかありません。

広島市大手町は、原爆ドームのあるところ。

秀夫の両親は無事だったのかな。

秀夫はその後、どうしたかな。

子馬は心配になりました。

父から息子へ「注意事項」(仕事の心得30か条)

涼み処

こんにちは。

子馬です。

オープンから早くも1か月。

おかげさまで多くの方から、資料や図書の閲覧はもちろんのこと

ミニ展示や連携パネル展にも足を運んでいただいています。

古文書解読講座「古文書のいろは」も好評です。

暑い日が続きますね・・・。

歴史文書館は「涼み処」になりました(写真左)。

皆さん、いつでも涼みに来てくださいね。

近日中に展示替えもしますので、どうぞご覧ください。

ミニ展示

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館、無事にオープンしました。

閲覧・展示室にはミニ展示のコーナーを設けています。

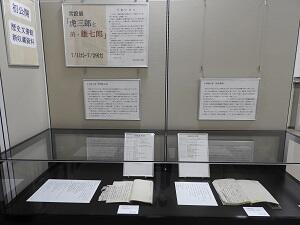

今は、「虎三郎と弟・雄七郎」というタイトルで

小林虎三郎とその弟・雄七郎の日記を展示しています(写真左)。

虎三郎のは「伊香保日記」、雄七郎のは「浴余漫筆」。

解説を読むと、それぞれ伊香保、箱根の温泉に滞在して

湯治をしているのがわかります。

「湯治」って、病気が治るように温泉に入ることなんだって。

病気だから、当時は出掛けて行くだけでも大変だったみたい。

オープン以来、

市内外からお客さんが見に来てくれています(写真右)。

まだの皆さん、二人の日記を見に来てくださいね(~29日まで)。

いよいよ開館

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館、いよいよリニューアルオープンです。

準備も大詰めを迎えています。

開館式に使うテントを組み立てたり(写真左)、

れきぶん講演会の会場(講座室)を整えたり(写真右)、

資料を展示したり、書庫に表示をしたり・・・、

とても忙しくしています。

新しい館で、お待ちしております。

皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

7月1日(土)、晴れるといいですね。

ステージ

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館には、広い講座室があります。

古文書解読講座や長岡市史双書を読む会、

れきぶん講演会も、講座室で開催されます。

サンライフ長岡だった頃にはトレーニング室として使われていました。

それより前には、ここで講座や講演会も開かれていたらしく、

その時に使われていた簡易ステージが残されていました。

表面がかなり傷んでいましたが

きれいに貼りなおして使うことにしたのです(写真左)。

まるで新品のように生まれ変わりました(写真右)。

今まではよその会場を借りて開催していた各種講座が、

これからは自館でできるようになります。

それが、子馬はとてもうれしいのです。

それが、子馬はとてもうれしいのです。

皆さん、歴史文書館でお会いしましょう。

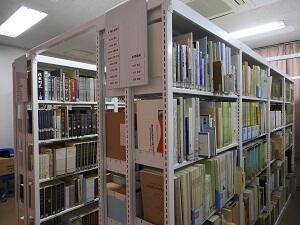

資料の収納(2)

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館の開館が目前にせまっています。

たくさんの資料も、ようやく書庫に収まりました。

出納のしやすさを考えながら、時には

資料の形態に合わせて棚の高さを変えたりもしながら、

ていねいに収納することができました(写真)。

そのほか、館内をきれいに整える作業も進んでいます。

開館したら、皆さんおおいに利用してくださいね。

開館記念の講演会や、古文書解読講座にも、

多くの方からお申込みをいただきました。

ありがとうございました。

ご期待にそえるよう、あと2週間、準備を進めていきます。

資料の収納

こんにちは。

子馬です。

文書資料室はたくさんの資料を所蔵しています。

その中には、未整理のものもあります。

ずっと前にアール(元気かな)が箱の中身を確認して

書いたメモが残っています(写真左)。

7月1日に開館する歴史文書館には

資料を保管するための書庫がいくつかあります。

書庫の棚にきれいにたくさん収まるように、ゆきにおと子馬は

形のそろった箱に収納し直しています(写真右)。

未整理の資料は予想以上の分量です。

これから利用しやすいように、整えながら箱に入れています。

子馬は時々、弱音を吐いています。

未整理の資料箱 面白そうな資料はつい読みたくなります

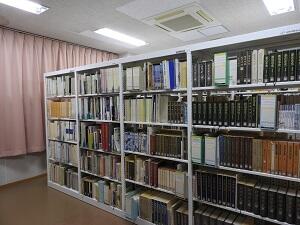

図書室

こんにちは。

子馬です。

図書室の整備も進んでいます。

開館したら、ぜひ利用してくださいね。

桑と百合

こんにちは。

子馬です。

国旗掲揚台の下から伸びていた木、

近ごろ、小さな赤い実がつきはじめたのです(写真左)。

管理のSによれば、これ、「桑の実」だそうです。

黒くなると、食べられるんだって。

さらに、百合らしきものも芽を出しています(写真右、真ん中あたり)。

ほんとに百合かな。

子馬は園芸オンチなので名前はわからないけど

建物のまわりには四季の植物がいっぱい!

7月1日に開館したら、またいろんな講座が始まります。

皆さん、来館したらぜひ植栽にも目を向けてみてくださいね。

春のサンライフ

こんにちは。

子馬です。

春のサンライフは、こんな感じ。

正確には、もう「サンライフ」じゃありません。

「文書資料室」です。7月1日から「歴史文書館」になります。

館内の収納作業も、少しずつ進んでいます。

今、サンライフ時代からの芝桜が見頃です(写真左)。

後方の白い花もきれいです。

名前はわかりません。

電話ボックスの脇の、国旗掲揚台の下から

何かわからない木が伸びてきています(写真右)。

海彦と管理のS(新人)は、桜だと言っています。

本当かな。

子馬は園芸オンチなので、わかりません。

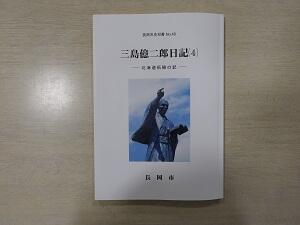

『長岡市史双書』の完成

こんにちは。

子馬です。

ゆきにおと子馬が編集していた、長岡市史双書No.40

「三島億二郎日記(4)北海道拓殖の記」(再版)が完成して、

3月31日に納品されました。

戊辰戦争の後、長岡の復興に尽力した三島億二郎。

本書では、明治19年から6年間にわたって

越後村(江別市)の建設に心血を注いだ彼の日記を紹介しています。

この時、三島さんは60代。最晩年の記録でもあります。

飛行機も北海道新幹線もない時代に、

長岡・東京・北海道を行き来する日々。

高齢の三島さんは、当然、体調を崩すこともありました。

子馬にはそんな生活、無理。

どうして三島さんは、そんなにしてまで

やり遂げようと思ったのかな?

やり遂げようと思ったのかな?

シリーズの(1)から(3)も合わせて読めば、

子馬にもわかるかもしれません。

子馬は写真が下手。

棚

こんにちは。

子馬です。

文書資料室の引越しは無事終了しました。

1日から、子馬もこちらに出勤しています。

引越し荷物の片付けは、まだまだこれから。

7月の開館をめざして、少しずつ館内を整えているところです。

資料を収納するために、書庫の準備をしています。

互尊文庫から運んできた棚を設置して、

水拭きしてから、エタノールで拭きます。

こうしてきれいにしてから、資料箱をのせます。

この後、遮光カーテンも取り付けて、準備完了。

館内には、6つの書庫ができる予定です。

棚のなくなった旧文書資料室書庫 棚を拭く海彦

棚のなくなった旧文書資料室書庫 棚を拭く海彦

長倉へ(2)

こんにちは。

子馬です。

文書資料室には『長岡市史』や『長岡市史双書』、

全国各地の市町村史など、本もたくさんあるのです。

しかも分厚い本が多い。

子馬は、海彦と一緒に本の箱詰めをしました。

本棚から本を取り出して、箱に詰めます。

本って、重いのです。

子馬の腕はぶるぶるして、力が入らなくなりました。

海彦は力持ち。

箱に詰めるのもうまいし、

本を詰めたダンボール箱をいくつも運んでくれました。

この日は1日、本の箱詰めと運搬でした。

子馬は、もう限界。だけど、あともう少し、がんばります。

長倉へ

こんにちは。

子馬です。

文書資料室の移転作業は、どんどん進んでいます。

約2000箱の資料を、運搬業者の皆さんは

ていねいに手際よく運び、トラックに載せます(写真左)。

長倉の旧サンライフに着いたら、

資料をトラックから下ろして仮置き場へ(写真右)。

この後、所定の書庫へ収納する予定です。

文書資料室には、こんなにたくさんの資料があったんだ。

子馬はわかっていたはずなのに、驚きました。

大切な資料を、整理整頓しながらきちんと収納したい。

たくさんの人が気持ちよく利用できるようにしたい。

子馬の願いです。

長倉へ(3)

こんにちは。

子馬です。

旧サンライフの中では、いろいろ工事をしています。

開館に向けて床をきれいにしたり、柱をなおしたり(写真右)。

部屋によっては、カーテンも新しくなります。

資料の保存には強い日差しは禁物なので、

遮光カーテン。

講座室上部の窓には、遮光フィルムを貼りました。

遮光カーテンは、黄色。床の色に合わせて選びました(写真左)。

開館したら、ここで

「古文書解読講座」や「市史双書を読む会」を開催します。

皆さん、楽しみにしていてくださいね。

『長岡市史双書』の編集

こんにちは。

子馬です。

文書資料室は、休館中です。

資料の移転作業も始まりました。

並行して、ゆきにおと子馬は

『長岡市史双書』の編集をしています。

『長岡市史双書』については、

アールがむかし、4回にわたって紹介してくれました。

職員のつぶやき:「素朴な疑問『長岡市史双書』ってなんだろう?」を

ぜひ読み返してみてください。

3月末に発行予定の市史双書は、

第40号「三島億二郎日記(4)北海道拓殖の記」の再版です。

原本や初版を確認しながら、少しずつ進めていますが、

文字が小さくて分量も多いので、集中力と注意力と根気が必要です。

子馬には、集中力と注意力と根気が少々不足しています。

その分は、ゆきにおがカバーしてくれています。

ご心配なく。

ご心配なく。

冬のサンライフ

こんにちは。

子馬です。

冬のサンライフは、こんな感じ。

栖吉川の土手は通れません(写真左)。

東山の方には、市営スキー場のゲレンデが見えます(写真右)。

市政だより2月号にも掲載されたとおり

文書資料室は9日から休館となります。

そして、

旧サンライフへの移転・開館に向けての準備に入ります。

皆さん、次は長倉でお会いしましょう。

子馬は、楽しみにしています。

子馬は、楽しみにしています。

歴史公文書

こんにちは。

子馬です。

歴史公文書の収集・整理・保存は、

文書資料室の大切な仕事のひとつです。

特に整理作業は、毎年この時期にきまって行われます。

どんな仕事かって?

「職員のつぶやき」第3回をひらいてみて。

アール(元気かな)がきちんと説明してくれています。

けっこう手間のかかる仕事なのです。

整理作業を主に担当しているのは、海彦(初めまして)。

手間をいとわずていねいに、なおかつ素早く

長岡の歴史を物語る大切な文書を

良好な状態で保存していけるよう、整えているのです。

分量が多いから、時間もかかります。

集中力が続かないので、

子馬には無理かな。

ホチキス針の除去 箱詰めを待つ公文書の山

福寿福寿福寿福寿福寿

あけましておめでとうございます。

子馬です。

市史04「片山家文書」のなかに

片山翠谷の描いた「蓬莱図」の掛軸があります(写真左)。

縁起物で、お正月には床の間に

この軸を掛けたものだと聞きました。

閲覧申請があり、書庫から出してきました。

「表装がすごい」と言ったのはゆきにお(久しぶり)です。

裂(きれ)には福寿福寿福寿福寿福寿・・・(写真右)、

そして、巻きなおしても「タケノコ」にならない。

掛軸をしまう時、巻きなおすのは案外難しいものです。

注意深く巻いていかないと、片方に寄ってしまって

「タケノコ」みたいになりませんか(子馬はたいていそうなる)。

仕立てがよいと、まっすぐに巻けるんですって。

片山家の掛軸は、表装もさりながら、軸をしまう箱も特注です。

翠谷の画はもちろんですが、表装や箱も一緒に見てほしいな。

子馬のおすすめです。

今年もよろしくお願いします。

宮田文庫(2)

こんにちは。

子馬です。

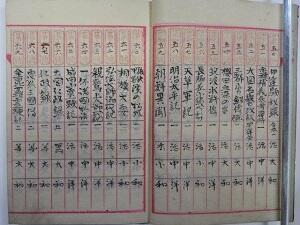

子馬は今、

R0214「古志郡蓬平村中村家文書」(仮題)の整理をしています(写真左)。

文書群にふくまれる「宮田文庫」は、全269点。

「越古蓬平」「宮田之印」「第○○号」の印が押してあります(写真右)。

子馬は

第一号から第二六九号まで番号順に並べて目録を作り

宮田文庫を再現してみようとこころみています。

でも、文書群のなかには

宮田文庫の図書のほかにもたくさんの資料があって、

なかなかはかどらないのです。

秋のサンライフ

こんにちは。

子馬です。

ご存知のとおり、文書資料室は

令和5年度に旧サンライフ長岡の建物に移転する予定です。

着々と準備を進めています。

先日、久保田橋を渡って

旧サンライフの脇を通ったら、

花壇が真っ赤に染まっていました。

この小さくて真っ赤な木、なんていうのかな。

子馬は園芸オンチなので、

わかりません。

北越雪中実景

こんにちは。

子馬です。

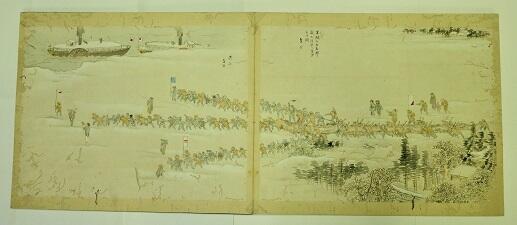

市史04「片山家文書」の中の「北越雪中実景」は

展示や掲載など、出番の多い画集です(通番1642)。

明治18年(1879)、長岡の雪中の暮らしを紹介するために作られました。

絵師・片山翠谷と片桐遜堂の合作です。

絵師・片山翠谷と片桐遜堂の合作です。

上の絵は、栖吉の山の中で木を切っているところ。

下の絵は、その木を、雪の上を滑らせながら

蔵王の河原までひっぱり出しているところ。

そして左上に見える船で、信濃川を運んでいくんだって。

この大きな木、どこで、何に使ったのかな。

気になる。

小耳にはさんだ情報によれば、

新潟県立歴史博物館で12日(土)から始まった

新潟県立歴史博物館で12日(土)から始まった

冬季テーマ展示「大河津分水と信濃川の治水」で、

この「北越雪中実景」が展示されているらしいです。

子馬は、見に行くつもりです。

この木のゆくえ、わかるといいな。

宮田文庫

こんにちは。

子馬です。

子馬は、今

子馬は、今

R0214「古志郡蓬平村中村家文書」(仮題)の整理をしています。

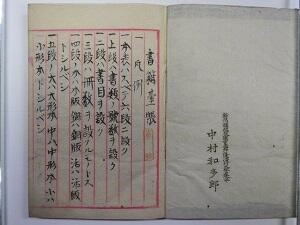

この資料群は

中村仙巌尼(せんがんに)を輩出した家のものです。

仙巌尼は、明治時代に女学校「仙巌学園」や尼僧学林を設立するなど、

生涯を女子教育に捧げました。

仙巌尼の兄、中村和多郎は

敷地内にあった6畳ほどの離れを「宮田堂」と名付けました。

そこにたくさんの本を置いて書籍台帳を作り、

「宮田文庫」として管理していました(写真)。

台帳に載っているのは269冊。時代小説や地図・絵図、

薬や占いに関する本など、いろいろそろっています。

代々伝わったと思われる、江戸時代の本もあります。

なかでも多いのは、仏教に関する本です。

「宮田」というのは、中村家の通称。

宮田堂に皆が集まって、本を選んだり、感想を話し合ったり…

仕事を終えた村人たちの、楽しい時間が見えてくる感じ。

子馬も読んでみたいな。

「櫻田血染の雪」とか。

体育の日

こんにちは。

子馬です。

10月の第2月曜日といえば「スポーツの日」でお休み。

今年は10日でしたね。

少し前までは「体育の日」と呼ばれていて

毎年「10月10日」に決まっていました。

なぜなら

昭和39年(1964)の東京オリンピック開催を記念して

開会式の行われた10月10日が祝日となったからです。

オリンピックの開催は、戦後の日本の復興を

世界中にアピールするよい機会となりました。

R0314「東京オリンピック(昭和39年)新聞記事スクラップ」は

採火式、聖火リレー、開会式、熱戦の様子、閉会式まで余すところなく、

レイアウトにも工夫をこらして作られたスクラップ帳です。

聖火ランナーをトーチ型に切り抜いて貼ったり、

コメントの文字も工夫してあったり等々

見るだけでも楽しい一冊に仕上がっています。

子馬は、表紙が気に入ってます(写真)。

スクラップ帳を作った青年の、日本中のみんなの、

わくわく感が伝わってくる感じ。

子馬もこの感じ、味わってみたかったな。

聖火台、競技場、レスリング(?)

荷物用エレベーターの謎~その2~

こんにちは!

アールです。

旧サンライフ長岡時代、ヨガやダンスが行われていた

サブトレーニング室に、なぜ荷物用エレベーターが

あるのか?前回はここまでつぶやいて終了しました。

今回は、その謎に迫ります。

サンライフ長岡の備品整理をしていた際、偶然発見したアルバムなど

の中に、こちらの写真がありました。

の中に、こちらの写真がありました。

サブトレーニング室は、昭和53年に開館した当初、食堂だったのです。

入口のトビラには「食堂」の文字が見えます。また、すぐ横には

受付カウンターがあります。

照明や窓際の雰囲気は現在とあまり変わっていません。

サブトレーニング室の中央に、四面に鏡が貼ってある柱があります。

この柱を境として、食堂と厨房とを分ける壁がありました。

四面が鏡となっている柱の手前側が食堂、奥側が厨房となっており、

壁で完全に仕切られていました。厨房側にエレベーターがありました。

壁で完全に仕切られていました。厨房側にエレベーターがありました。

また、2階には和室、3階には大会議室があり、

そちらでも食事などが楽しまれていたらしいです。

このエレベーターは、お弁当やコーヒーなどを

運ぶために使われていたと思われます。

食堂がサブトレーニング室に変わり、いつしか食事運搬用

エレベーターも役割を終え、長い間休眠していました。

そして、この度、文書資料室が移転するにあたり、

歴史資料を運ぶ荷物用エレベーターとして見事復活を遂げた!

ということになります。

歴史資料を運ぶ荷物用エレベーターとして見事復活を遂げた!

ということになります。

今後も、文書資料室の移転先となる旧サンライフ長岡の建物

について、なにか紹介できればと思います。

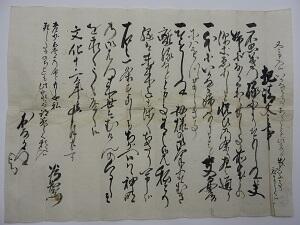

起請文

こんにちは。

子馬です。

先日、日曜の夜8時からのドラマを見ていたら

「起請文(きしょうもん)」というのが出てきました。

嘘や偽りのないことを神仏に誓います、と記した文書です。

市史04「片山家文書」の中にも起請文があります(通番69、写真左)。

長岡藩の足軽にして絵師・片山翠谷(初代為右衛門)は、

結婚に際し「何があっても決して離縁はしない」と

妻のおなかに誓い、血判を押しました(写真右)。

ドラマでは、政権をめぐっていろいろあって

妻(比奈)は夫(義時)に起請文を返し、

みずから離縁を願い出て鎌倉を去りました。

為右衛門は

「(自分が先に死んでしまっても)此家にて跡美しく頼ミ入候」と、

後のことをおなかに託しています。

為右衛門は

「(自分が先に死んでしまっても)此家にて跡美しく頼ミ入候」と、

後のことをおなかに託しています。

どうやら起請文というのは

渡す方ももらう方も覚悟が必要みたいですね。

子馬は、

「大変だな」と思いました。

「大変だな」と思いました。

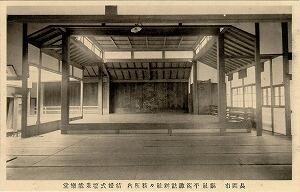

平潟神社の能楽堂

こんにちは。

子馬です。

市史04「片山家文書」は

長岡藩の足軽にして絵師・片山翠谷を輩出した家の資料です。

明治維新後、同家は洋品店「片山商店」を営みました。

片山家当主は金春流能楽の愛好家。

長岡藩主が代々金春流能楽をたしなんでいた影響からか、

長岡には古くから金春流が根付いていたようです。

平潟神社の能楽堂では、能の上演はもちろんのこと、

東京から師を招き、普段の稽古も行われていました。

片山家文書には、上演の番組表や稽古日の案内状が数多く残っています。

昭和20年8月1日の長岡空襲の夜、平潟神社の境内で

たくさんの人が亡くなりました。片山さんも。

片山さんが足繁く通った、能楽堂も。

たくさんの人が亡くなりました。片山さんも。

片山さんが足繁く通った、能楽堂も。

でも、片山家の蔵にあった資料は焼失を免れたのです。

子馬は、珍しい創作能の謡本を見つけました(写真左)。

俳人・高浜虚子の、戦前の作品です。

在りし日の能楽堂の姿は、絵葉書の中に残っています(同右)。

(片山家文書1672 1673 1674) (柏崎市立図書館所蔵小竹コレクション絵はがき)

荷物用エレベーターの謎・・・

こんにちは!

アールです。

文書資料室の引っ越し先である旧サンライフ長岡。

昭和53年に建てられましたので、老朽化している

箇所がところどころ見られます。

引っ越しにあたりまして、修繕・改修すべきところ

は、しっかり対応していきたいと考えています。

そのうちの一つ、荷物用エレベーターです。

荷物用エレベーター

このエレベーターはサブトレーニング室という部屋に

設置されているもので、ここ数年使用されていませんでした。

老朽化していること、使用しない期間が

老朽化していること、使用しない期間が

長かったことから、今回、改修工事を行いました。

写真は改修前のものですが、改修完了後も、見た目は

そんなに変わりません・・・

そんなに変わりません・・・

文書資料室では、非常に多くの古文書・歴史公文書などの

歴史資料を管理しています。これらを2階、3階に運ぶのに、

歴史資料を管理しています。これらを2階、3階に運ぶのに、

荷物用エレベーターは大変ありがたい存在です。

ところで、旧サンライフ長岡時代、ヨガやダンスが行われていた

サブトレーニング室になぜ荷物用エレベーター

サブトレーニング室になぜ荷物用エレベーター

がつけられているのか?非常に違和感を感じざるを得ません。

サブトレーニング室。

ダンスやヨガに・・・荷物用エレベーター!?

ダンスやヨガに・・・荷物用エレベーター!?

その件については、次回つぶやきます。

権蔵も気になる

こんにちは。

子馬です。

子馬にはもう一人、気になる人がいます。

古志郡堀金村の権蔵っていう人です。

金井惣兵衛の新田開発を見限って行方をくらました権蔵は、

蒲原郡今泉村(五泉市今泉)に姿を現します。

いつのまにか庄屋になり、さらに

新しい村まで作ろうとしました。村の名は「泉田村」。

勝手に村を作るな、と、元々の庄屋の怒りを買い、

村方騒動に発展しました。

その後の経過ははっきりしません。

泉田という地名は、今も残っています(写真)。

ある本の中に、昭和7年にこのあたりで

「権蔵屋敷」を見たという人を見つけました(故人)。

90年前の情報は古すぎて、

子馬は「権蔵屋敷」を見つけられませんでした。

『長岡市史双書』61号に、ほんの少し登場した惣兵衛と権蔵。

小平尾と泉田に、二人の足跡は残っています。

惣兵衛が気になる

こんにちは。

子馬です。

子馬には最近、気になる人がいます。

金井惣兵衛っていう人。

文化年間に、

魚沼郡小平尾村(魚沼市小平尾)で新田開発をした人です。

魚沼郡小平尾村(魚沼市小平尾)で新田開発をした人です。

資金繰りや自然災害で何度も失敗したけどあきらめず、

19年かけて開発を成し遂げた英雄です。

左の写真は、その小平尾の田園風景。

右は、惣兵衛の顕彰碑。広神ダムの広場にたっています。

惣兵衛は、

開発資金を古志郡堀金村(長岡市堀金)の権蔵に借りました。

権蔵は、失敗続きの惣兵衛を見限って途中で姿を消しました。

この一件が、『長岡市史双書』61号に少しだけ登場します。

このあと、どうなるのかな。

子馬は、探ってみようと思います。

引っ越し作業

こんにちは!

アールです。

まだ6月だというのに暑い日が続きますね。

先日、子馬さんも触れていましたが、令和5年度、文書資料室は

長倉町の旧サンライフ長岡の建物に引っ越す予定です。

掃除や後片付けなどしていると意外なものが見つかります。

「サンライフ長岡食堂部」と書かれた割りばしです。

そういえば、サブトレーニング室(ヨガなどが行われていた部屋)

は、かつて食堂だったと聞いています。なので、このような割りばしが

たくさん残っていたのですね!

引っ越し作業は大変ですが、こうした発見があると楽しい気分になりますね。

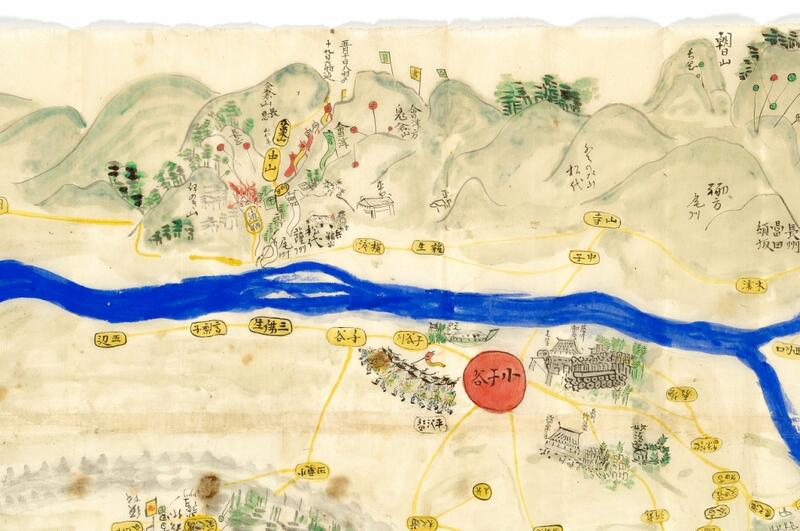

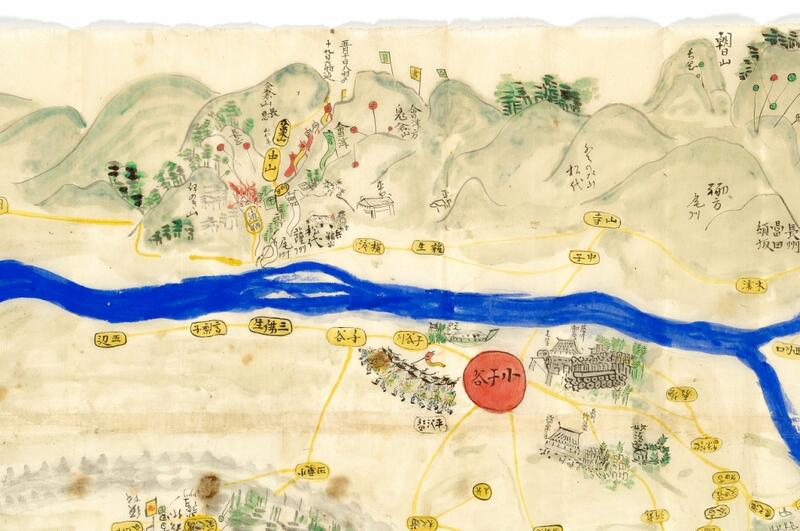

「戊辰戦争 官軍 長岡戦へ」

こんにちは。

子馬です。

巷の話題は映画「峠」一色ですね。

文書資料室にも、いっぷう変わった戊辰戦争の絵図があります。

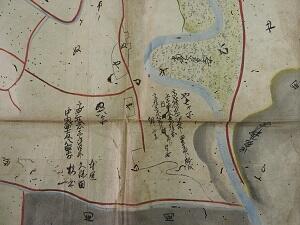

「災H2008刈羽郡桐沢村青柳家文書」の中の

「戊辰戦争 官軍 長岡戦へ」です(下部写真、部分)。

長岡ではなく、小千谷を中心に描かれています。

絵図は、小国地域桐沢の組頭をつとめていた青柳家に伝わったものです。

「伊のき山」、「是眼寺」、「六ケ一」、「明見」・・・、

地名などが越後独特の言葉や当て字で書かれていてなかなか読めない。

子馬は、仲間と一緒に知恵をしぼって読み解きました。

小耳にはさんだ情報によれば

この絵図をものすごく大きく拡大して

この絵図をものすごく大きく拡大して

7月10日から越路地域の長谷川邸で展示するらしいです。

絵図も映画も楽しみです。

子馬は、両方見に行くつもりです。

子馬は、両方見に行くつもりです。

「久保田橋」

こんにちは。

子馬です。

左の写真の建物は、長倉町にある旧サンライフ長岡。

来年度、文書資料室はここへ引っ越す予定です。

裏手には栖吉川が流れています。

栖吉川にかかる水色の橋は「久保田橋」といいます。

どうして久保田橋っていうのかな。

子馬は、ずっと不思議に思っていました。

5月11日の古文書解読講座に参加して、

この謎を解くヒントを手に入れました。

この謎を解くヒントを手に入れました。

江戸時代の長倉村の絵図のなかに、「久保田」の文字を見つけたのです。

右の写真を大きくして見てみてください。

地名なのか人名なのかはわかりませんが

辺りを指す呼称として、「久保田」は存在していました。

これが橋の名前の由来ですね、きっと。

絵図は、「H1804古志郡長倉村文書ほか」の中にあります。

移転した暁には、絵図と久保田橋を確認しに来てくださいね。

文化十一戌年八月廿九日

こんにちは。お久しぶりです。

子馬です。

写真の褒状は

「災H1810柳原町堀井家文書」のうちの1点(部分)です。

災H1810は資料群番号で、「災」は被災資料であることを表しています。

平成16年の中越大震災で被災し、当室に寄贈されました。

およそ200年前の長岡って、どんな様子だったのかな。

子馬です。

写真の褒状は

「災H1810柳原町堀井家文書」のうちの1点(部分)です。

災H1810は資料群番号で、「災」は被災資料であることを表しています。

平成16年の中越大震災で被災し、当室に寄贈されました。

柳原町の甚之助は13年の長きにわたり御厩で細工の御用をつとめ、

さらに御大小(打刀と脇差)と御短刀を打立てたことを褒められて、

一人扶持(1年分の給与米)を賜りました。

長岡の刀鍛冶の仕事ぶりを伝える資料です。

資料の日付は、文化11年(1814)の8月29日。

これは旧暦だから、今でいえば8月の初めのころ。

およそ200年前の長岡って、どんな様子だったのかな。

子馬は、とても知りたくなりました。

長岡市史双書No.61

『蔵王権現領安禅寺御用記(7)日並記・諸掛合留・諸願書留(文化10・11年)』には、

当時の長岡の様子が詳しく書かれているそうです。

7月にはこの本をテキストに

「市史双書を読む会」も開催されるそうです。

子馬も参加するつもりです。

会場でお会いしましょう。