活動記録-2015年(平成27年)

長岡藩士の伝記をよみとく

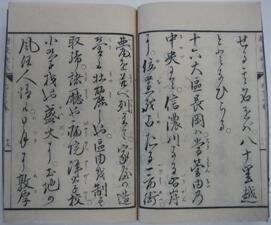

古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」の第2回講座は、「長岡藩士の伝記」がテーマ、講師は長岡郷土史研究会会員の桜井奈穂子さんです。

テキストとなった「貴茂先生略伝」(反町茂雄文庫・長岡市立中央図書館所蔵)は、長岡藩士で代々、馬医をつとめた長澤家の初代・長澤貴茂(1719~1801)の伝記です。長岡藩士の伝記は大変珍しく、城下町長岡に暮らした武士のすがたをほうふつとさせる講義内容に参加者一同興味深く耳を傾けました。

なお、「貴茂先生略伝」の執筆者・長澤茂好は、長岡市史双書№54『江戸時代の旅と旅日記(2)』(平成27年3月発行)に収録した旅日記「陸奥の編笠」も記しています。

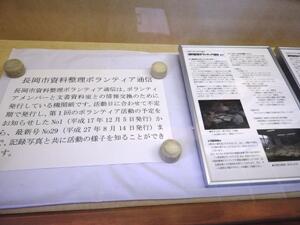

長岡市資料整理ボランティア発足10周年!

9月1日(火)互尊文庫正面入口のディスプレーを、「長岡市資料整理ボランティア発足10周年」をテーマに模様替えしました。

中越大震災をきっかけに発足した長岡市資料整理ボランティアが、この10月に、活動開始から10周年を迎えます。

活動内容を紹介したパネルや、文書資料室がメンバーに発行しているボランティア通信を展示していますので、お立ち寄りの際には、是非ご覧ください。

長岡市資料整理ボランティアは、随時メンバーを募集しています。文書資料室まで、お気軽にお問い合わせください。

2015長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

山古志地域の文書資料整理を行いました

8月28日(金)、新潟歴史資料救済ネットワーク、新潟大学人文学部、山古志支所地域振興課教育支援係、長岡市立中央図書館文書資料室が連携を組み、山古志地域の文書資料の保全作業を行いました。会場は、旧種苧原小学校です。

午前中は、保存箱の中の、防虫剤の入れ替え作業を行いました。40名を超える参加者が3つの班に分かれ、800以上もの防虫剤を取り替えました。

午後は、旧虫亀小学校に移動。「第9回山古志の歴史を語る会」(主催:山古志公民館)に参加し、山古志の民具と人々の関わりについて、民具整理10年の経験をふまえた興味深いお話をうかがうことができました。

「古文書にみる長岡のすがた」開講

長岡郷土史研究会と連携して開催する古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」が始まりました。全6回の会場は、中央公民館大ホールです。

開講式に引き続いて行われた第1回講座の講師は長岡郷土史研究会会員の樺澤幸子さんです。テーマは、「長岡城下の大火~俊治火事之事~」。天保12年(1844)に城下の大部分を焼失し、幕末の長岡藩政に大きな影響を与えた大火事に関する古文書を読み解きました。

古文書解読講座は、今年度より多くの市民から年間を通して古文書に親しんでもらえるよう、開催期間と内容を大幅にリニューアルしました。そのため、5・6月に開催した初級者向け講座「古文書のいろは」の受講生も継続して本講座を受講しています。申し込み者数は約80人となり、会場は学ぶ意欲にあふれる参加者の熱気に包まれています。

経験者向け古文書解読講座を開講します!

開催期間は、8月26日(水)から11月11日(水)です。

ふるってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

詳細は、古文書にみる長岡のすがた ご案内チラシH27.pdfのとおり。

長岡市史双書を読む会(3)を開催しました

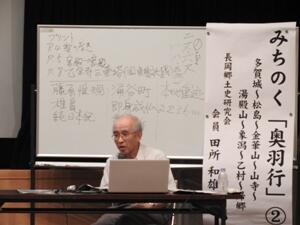

7月22日(水)、長岡市史双書を読む会を開催しました。最終回となる今回は、長岡郷土史研究会会員の田所和雄さんを講師に、前回に引き続き「奥羽行」を読みました。金華山や松島、湯殿山や立石寺など、東北地方の名所旧跡について詳しい解説を聞かせていただきました。

今年度の市史双書を読む会は、90名を超える方から参加の申し込みをいただきました。ありがとうございました。江戸時代の旅を楽しんでいただけたでしょうか。文書資料室では、皆様からご好評いただいている「江戸時代の旅日記」シリーズの続刊を、今後も検討していきたいと考えております。

新潟歴史資料救済ネットワーク連携10年!

新潟歴史資料救済ネットワーク(事務局:新潟大学・矢田俊文研究室)と連携した東日本大震災避難所資料の整理を、長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」で開催しました。

新潟歴史資料救済ネットワークは、中越大震災を機に組織された新潟大学の教官・学生、県内の博物館・文書館等の職員などで構成されるボランティア団体です。被災した文化財・歴史資料の救出活動や、災害復興関連資料の整理作業などを行っています。同ネットワークと長岡市は、平成17年5月から連携を開始し、今年で10年目を迎えます。

当日は、23人が参加。「長岡市災害復興文庫」資料のうち、市内に開設された東日本大震災避難所(長岡市新産体育館避難所)資料、約500点の目録を作成しました。回覧板を使用した避難者への情報伝達など、長岡市の避難所運営のノウハウを資料から振り返る機会にもなりました。

長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました

7月9日(木)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。場所は、互尊文庫3階学習室です。

午前中は新聞資料の整理を行い、午後は古文書整理を行いました。蒸し暑い中、のべ24名ものメンバーが参加し、汗をかきながらも資料整理に励みました。

なお、8月の活動はお休みになります。メンバーの皆様、ゆっくり静養して、9月からの長岡市資料整理ボランティア10周年記念行事に備えてください。ご協力ありがとうございました!

長岡市史双書を読む会(2)を開催しました

7月8日(水)、長岡市史双書を読む会を開催しました。2回目となる今回は、前後半に分け、長岡郷土史研究会会員の田所和雄さんと、文書資料室の桜井奈穂子嘱託員が担当しました。

前半は、「陸奥の編笠」の続きです。会津藩校日新館の視察、白川藩・棚倉藩の探索、津川から村松へ向かう間道「小川通り」「沼越」の部分を読みました。

後半のテキスト「奥羽行」は、東北地方の名所旧跡をめぐる旅日記です。写真を見ながら詳しい解説を聞かせていただきました。

次回も引き続き、金華山や松島などの名所をめぐります。皆様のご参加をお待ちしています。

長岡市史双書を読む会(1)東北への旅「陸奥の編笠」①を開催しました

7月1日(水)、長岡市史双書を読む会を開催しました。会場は、中央図書館講堂、文書資料室桜井奈穂子嘱託員が講師をつとめました。

テキストは、長岡市史双書最新刊No.54『江戸時代の旅と旅日記(2)東北への旅①』です。「陸奥の編笠」は、長岡藩士の長沢茂好と柳町年綱の東北地方探索日記です。

この日は新潟町を出発し、まずは新発田藩を探索。赤谷や綱木を通り、会津藩を探索するところまでを読み進めました。

84名もの方にご参加いただき、皆で長岡藩士たちの東北探索に思いを馳せました。

上越市古文書ボランティアとの交流会を開催しました!

6月27日(土)、長岡市資料整理ボランティアと上越市古文書ボランティアとの交流会を開催しました。

上越市公文書センター(清里コミュニティプラザ)を訪れ、公文書センターを見学し、上越市古文書ボランティアが定例で行っている古文書勉強会に参加し、合同での古文書整理を行いました。

初の顔合わせとなった両ボランティアでしたが、古文書を前に互いに頭をひねりながら、和気あいあいとした雰囲気の中、整理作業を進めることができました。皆様、お疲れさまでした!

「古文書のいろは」最終回!

講師は、長岡郷土史研究会顧問の今井雄介さんです。

江戸時代の「宗旨切」に関する古文書を解読し、当時の婚姻の手続きを学びました。

講座の冒頭では、解読の心得についてのお話があり、楽しく古文書を読む秘訣も教えていただきました。

なお、本講座には74人の申し込みがあり、そのうち47人が皆勤で受講されました。のべ参加者数は258人です。

8月26日(水)からは、経験者向け講座「古文書にみる長岡のすがた」が開講します。

詳細は、「長岡市政だより」7月号をご覧ください。

長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました

6月11日(木)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。会場は、互尊文庫3階学習室です。午前中に新聞資料整理を、午後に東日本大震災避難所資料を整理しました。

暑い一日でしたが、午前と午後を合わせて、のべ25名もの方にお集まりいただきました。いつもご協力ありがとうございます。

次回の活動は、6月27日(土)、上越市古文書ボランティアとの交流会です。

長岡市資料整理ボランティアは、新メンバーを随時募集しています。文書資料室まで、お気軽にお問い合わせください。

長岡市資料整理ボランティア募集チラシ .pdf

古文書を読んでみよう!

第3回の初心者向けの古文書解読講座「古文書のいろは」は、国立国会図書館所蔵の「孝義録」をテキストに、本格的な古文書解読に初挑戦しました。講師は、長岡郷土史研究会会員の小熊よしみさんです。

「古文書ワールドをもっと楽しく」という、参加者への語りかけから始まった今回の講義。幕府老中の松平定信が寛政の改革の一環として進めた孝行者を表彰する教化政策から、江戸時代の長岡の女性像が浮かび上がり、参加者一同、感銘を深めました。

長岡市史双書を読む会を開催します

テキストは、長岡市史双書No.54『江戸時代の旅と旅日記(2) 東北への旅①』です。

ただいま、文書資料室にて受け付けていますので、

ふるってご参加いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

詳細は、H27長岡市史双書を読む会チラシ .pdfのとおり。

長岡で明治に出版された教科書を読む

第2回の初心者向けの古文書解読講座「古文書のいろは」は、平仮名のくずし字がテーマです。

テキストは、明治9年(1876)に長岡の書肆・鳥屋十郎が出版した『越後往来』。信濃川、悠久山、金峰神社など、長岡の名所・旧跡を七五調の文体で著した、いま読んでも楽しいくずし字と歴史・地理の教科書です。

講座では、講師と参加者が大きな声で『越後往来』を読みあげ、寺子屋風に古文書を学びました。

長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました

5月14日(木)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。会場は、互尊文庫3階 学習室です。

午前中の新聞資料整理には11名、午後の東日本大震災避難所資料整理には8名と、のべ19名の方々にご参加いただきました。ご協力ありがとうございました。

長岡市資料整理ボランティアは、新メンバーを随時募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。

大好評!「古文書のいろは」を開講しました

平成27年度の古文書解読講座「古文書のいろは」が中央公民館を会場に開講しました。文書資料室と長岡郷土史研究会の共催です。

今年度は、古文書解読講座を大幅にリニューアルしました。古文書を初めて読む市民を対象にした本講座では、文字どおり「いろは」から学びます。

第1回目の講座には、70名を超える市民が参加。文書資料室職員を講師に、江戸時代に女性が関所を通る際に使用した通行手形などを読み解きました。

長岡市資料整理ボランティア平成27年度の活動を開始しました!

4月25日(土)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。会場は、中央図書館です。本年度最初の活動は、被災歴史資料の金子家文書の整理作業を行いました。

久しぶりに古文書整理を行うメンバーや初めて江戸時代の古文書に触れるメンバーなど、総勢15名が参加しました。ご協力ありがとうございました。

長岡市資料整理ボランティアは、本年度、発足から10周年を迎えます。新メンバーも随時募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合せください。

長岡市資料整理ボランティア募集チラシ .pdf

初心者向け古文書解読講座を開催します

このたび、初心者向けの古文書解読講座「古文書のいろは」を開催します。

4月13日(月)から受付を開始します。

ふるってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

詳細は、「古文書のいろは」ご案内チラシ.pdfのとおり。