職員のつぶやき

長岡市史双書最新刊絶賛販売中!

こんにちは!

アールです。

新年度が始まり、早くも2ヶ月が経とうとしています。

文書資料室では、資料整理ボランティア、古文書解読講座などが

順調に始まり、幸先の良いスタートをきることが出来ました!

一方で、今年度は例年以上に業務が立て込んでいます・・・

職員総出で手分けしながら着実に取り組んでいきたいと思います。

面白いネタがあれば、どんどんつぶやいていきますのでお楽しみに。

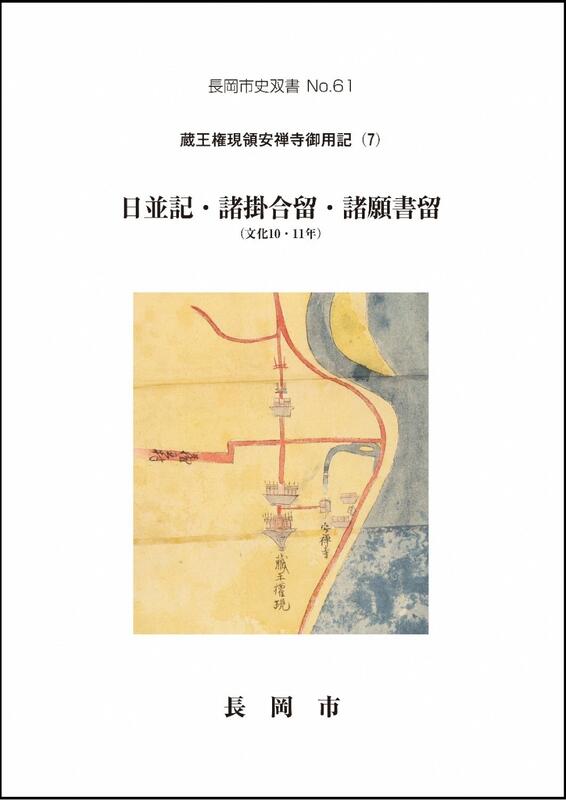

長岡市史双書の最新刊『蔵王権現領安禅寺御用記(7)』が昨年度末に

完成しました。

蔵王権現の年中行事や、検地入一件などの蔵王領・長岡藩領の村々の

できごとを紹介しております。

アオーレ長岡総合窓口、文書資料室などにて絶賛販売中です!

興味のある方は、ぜひ、お買い求めください。

蔵王権現領安禅寺御用記(7)

長岡市史双書の最新刊『蔵王権現領安禅寺御用記(7)』が昨年度末に

完成しました。

蔵王権現の年中行事や、検地入一件などの蔵王領・長岡藩領の村々の

できごとを紹介しております。

アオーレ長岡総合窓口、文書資料室などにて絶賛販売中です!

興味のある方は、ぜひ、お買い求めください。

蔵王権現領安禅寺御用記(7)

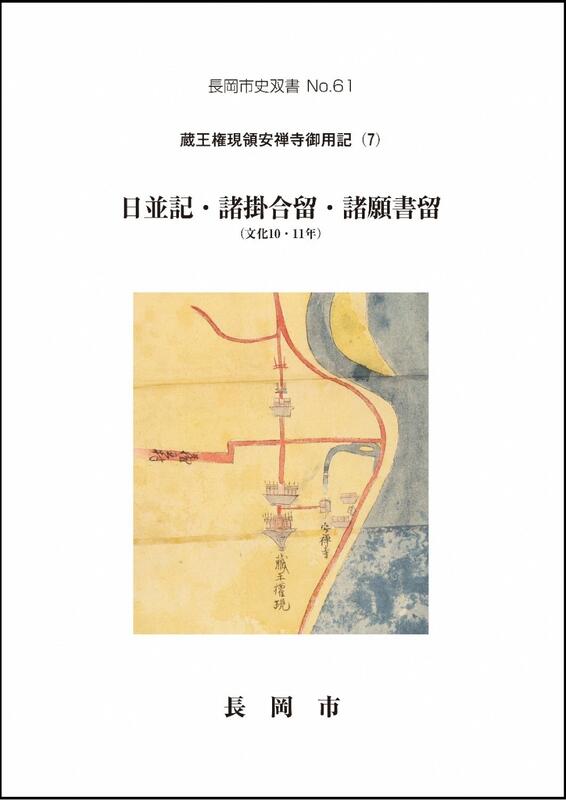

展示作業の風景

こんにちは。

アールです。

新年度に入り、早いものでもうすぐ1ヶ月が経とうとしています。

今回は、互尊文庫のエントランス展示について紹介します!

展示作業を行った担当Nがこのようにつぶやいていました。

「原寸大の絵図のレプリカを作成したけど、展示スペース

いっぱいになってしまい、どのように展示しようか悩んでます・・・」

「・・・確かに難しいですね。展示頑張ってください。」

何も良策が浮かばない私はそそくさと事務室に戻りました。

数刻後、再び展示を見にいったところ、見事に完成されていました!

みなさんも互尊文庫にいらっしゃってご覧いただければ嬉しいです。

活動記録でも紹介しておりますので、そちらもご覧ください♪

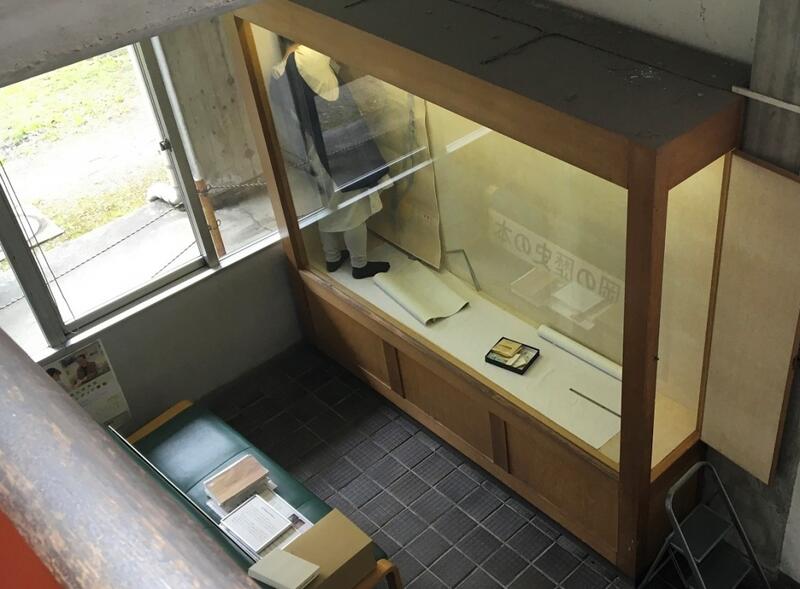

文書資料室の使命「資料整理」

こんにちは。

アールです。

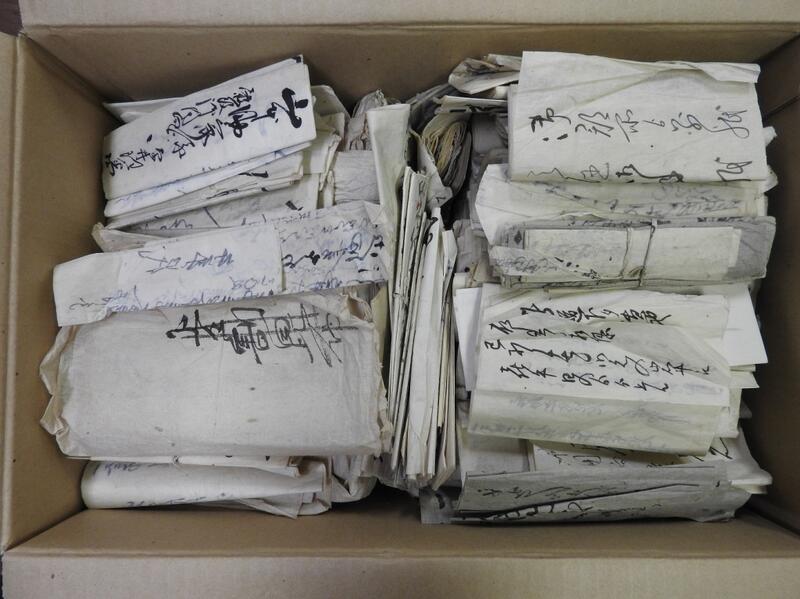

文書資料室には古文書等の歴史資料が膨大にあります。また、新たな資料の

受け入れも常時行っているため、資料の整理が全く追いつかないのが現状です。

目録を作成して歴史資料を公開できる状態にする、この「資料整理」の作業は重要な業務の一つです。

受け入れも常時行っているため、資料の整理が全く追いつかないのが現状です。

目録を作成して歴史資料を公開できる状態にする、この「資料整理」の作業は重要な業務の一つです。

文書資料室に「三島郡中沢新田山本家文書」という文書群があります。最近、ホームページに目録を公開しました。

その目録を見ると形態が全て冊子形だとわかります。書簡などの一紙もの(一枚の用紙、もしくは複数の用紙をつなげた紙に

書かれた文書)が全くありません。

その目録を見ると形態が全て冊子形だとわかります。書簡などの一紙もの(一枚の用紙、もしくは複数の用紙をつなげた紙に

書かれた文書)が全くありません。

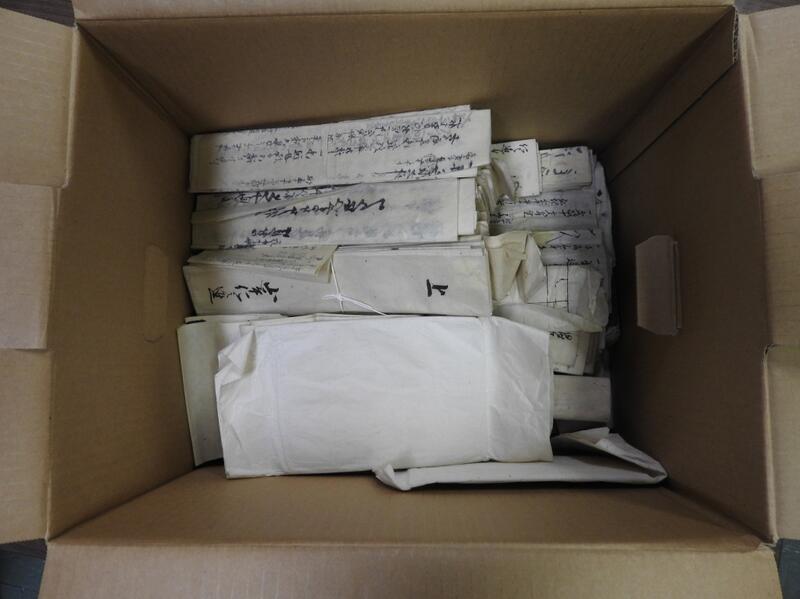

不思議だな・・・と約50個ある山本家の文書群の保存箱をのぞいてみると、そこには

目録に収録されていない一紙ものの古文書が大量にありました!時々、こういうことがあるのです。

目録に収録されていない一紙ものの古文書が大量にありました!時々、こういうことがあるのです。

整理が完了したと思っていた文書群が実は整理途中だったという状態、もしくは、

後ほど整理しようと思って、そのまま放置されてしまった状態・・・

後ほど整理しようと思って、そのまま放置されてしまった状態・・・

自治体史編さんの時代に収集した文書群に、ごくまれにですが、そういったことが見られます。

この一紙ものについては、ラベルが貼ってあるものも多数あり、ひょっとしたら、どこかに目録が存在するかもしれません。

膨大な文書群の中には、資料整理の道半ばで、自治体史編さんチームが解散し、

そのまま時が流れ・・・悲しいかな、自治体史編さんあるあるです!?

この一紙ものについては、ラベルが貼ってあるものも多数あり、ひょっとしたら、どこかに目録が存在するかもしれません。

膨大な文書群の中には、資料整理の道半ばで、自治体史編さんチームが解散し、

そのまま時が流れ・・・悲しいかな、自治体史編さんあるあるです!?

上司に報告して資料整理計画に入れてもらいました・・・そうです、資料整理は永遠に続く私たち職員の使命なのです。

文書資料室所蔵資料目録のインターネット公開

こんにちは。

アールです。

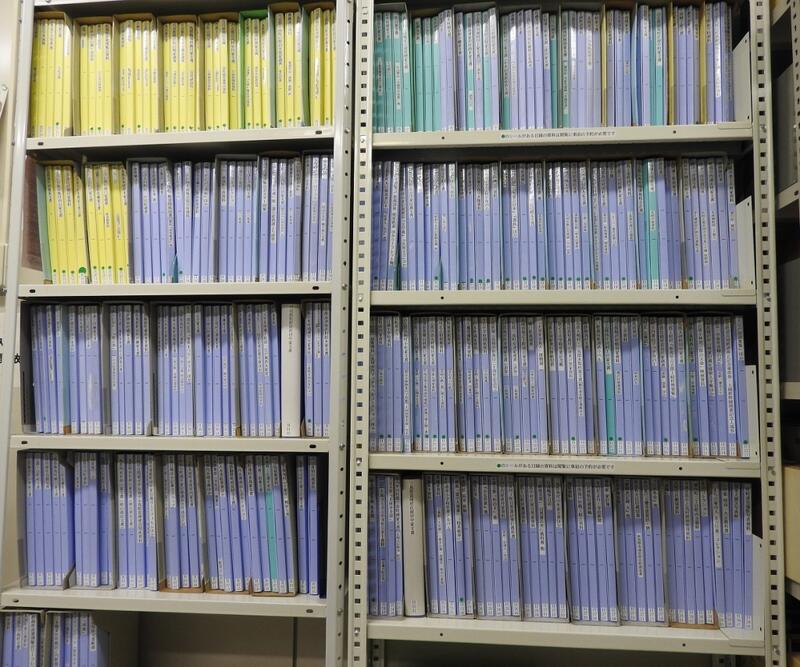

昨年度より、文書資料室が所蔵する古文書などの目録について、インターネット公開を始めました。

ここ最近作成された目録はデータ化されており、

比較的簡単にインターネット公開が可能ですが、15年以上前に作成された目録は

手書きのものも多くあります。

比較的簡単にインターネット公開が可能ですが、15年以上前に作成された目録は

手書きのものも多くあります。

これらについては、入力し直してデータ化してから公開となりますので手間

がかかります。

がかかります。

また、いざ、インターネット上に公開するとなるとやっぱり慎重になるもの・・・

目録の中身を総点検した後に公開します。この点検に多大な時間を要しますね。

目録の中身を総点検した後に公開します。この点検に多大な時間を要しますね。

これが文書資料室所蔵資料目録です!

文書資料室にどのような歴史資料があるのか、広く皆さんに知っていただく

ため、今後もホームページへの目録公開を順次進めていきます。

ため、今後もホームページへの目録公開を順次進めていきます。

長岡郷土史研究会

こんにちは。

アールです。

文書資料室は、「長岡郷土史研究会」の事務局を担当しています。

なので、長岡の歴史に精通してらっしゃる諸先生方、先輩方がよくいらっしゃいます。

諸先輩方を前に、当初緊張していました私にも気さくに接してくださり、最近では、

勝手に打ち解けた気になっています!(完全に思い込みですね・・・)

諸先輩方を前に、当初緊張していました私にも気さくに接してくださり、最近では、

勝手に打ち解けた気になっています!(完全に思い込みですね・・・)

とはいっても、私は会の運営にはほぼノータッチでして、上司が事務局として会を切り盛りしているところを眺めているだけです。

そんな私が会のことをつぶやくのは本当に恐れ多いですが・・・つぶやきます!

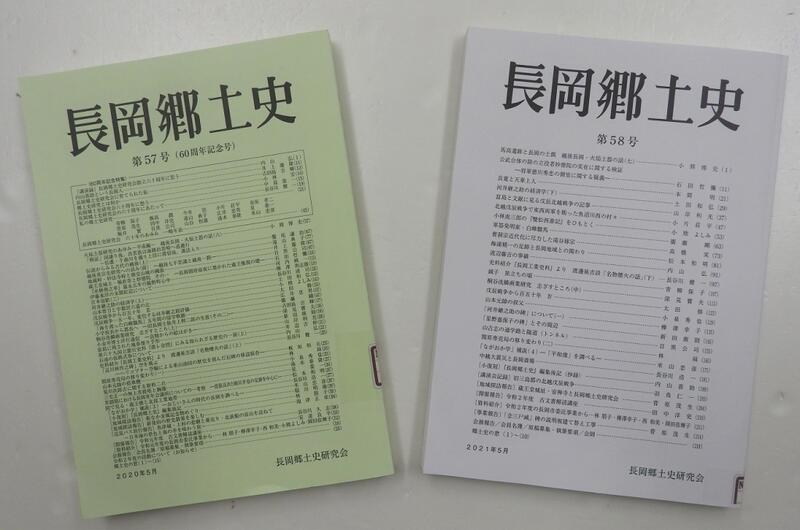

郷土の歴史を研究する長岡郷土史研究会は、毎年『長岡郷土史』を刊行して、

会員の研究成果を発表しています。会の発足については、その創刊号(昭和35年9月発行)

の「発刊のことば」から昭和34年9月頃に発足したことがわかります。『長岡郷土史』も、58号まで発行されました。

会員の研究成果を発表しています。会の発足については、その創刊号(昭和35年9月発行)

の「発刊のことば」から昭和34年9月頃に発足したことがわかります。『長岡郷土史』も、58号まで発行されました。

令和元年に還暦を迎えた長岡郷土史研究会。定期的に研修旅行を行い、毎年200頁を超す

機関誌を発行するなど、現在も血気盛んに活動しています。

機関誌を発行するなど、現在も血気盛んに活動しています。

興味のある方はぜひ文書資料室にご連絡ください!

長岡市史双書の編集現場

こんにちは。

アールです。

文書資料室では、所蔵している古文書などを紹介する『長岡市史双書』という歴史資料集

を毎年1冊のペースで発行しています。今年度ももちろん発行いたします!

を毎年1冊のペースで発行しています。今年度ももちろん発行いたします!

ただいま編集作業は大詰めを迎えています。編集担当のみなさん頑張ってください!(・・・私も担当の一人ですが。)

今日は総出で書庫の大掃除

こんにちは。

アールです。

年が明けて初投稿・・・

互尊文庫の特別図書整理期間に合わせて、2月21日(月曜日)、文書資料室も年に一度の大掃除を行いました。

作業内容は以下のとおり

・歴史資料の保存箱に防虫剤を入れる

・保存箱や棚に付着したホコリを取り払う

・書庫の床を消毒する

・保存箱の移動する

などなど

古文書などの歴史資料をしっかり保存して後世に伝えていくために、限られた予算の中ではありますが、

今後も職員ができる保存作業を丁寧に行っていきます。

繁忙期を乗り切りました!

こんにちは。

アールです。

9月から12月にかけて、文書資料室は忙しかったです。

11月頃から「ちょっと忙しくなってきたなあ!?」との声が職員から出始めました・・・

主な業務は以下のとおり!

- 資料整理ボランティアの定例活動(9月から12月、計8回開催)

- 古文書解読講座(10月から11月、計8回開催)

- 歴史資料所在確認調査(11月17日開催)

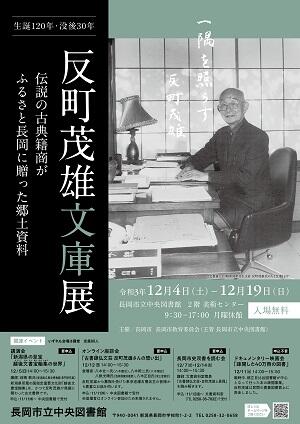

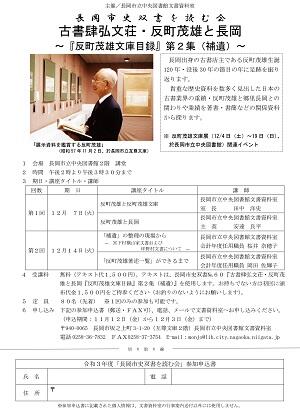

- 中央図書館『反町茂雄文庫展』の展示の一部を担当

- 長岡市史双書を読む会(12月、計2回開催)

そんな繁忙期も一段落し、資料整理ボランティアの

定例活動1回を残すのみとなりました。

定例活動1回を残すのみとなりました。

職員も安堵の表情を浮かべています・・・ですが、大きな仕事がもう一つあります。

それは、『長岡市史双書』最新刊の編集です。年明けからは編集作業に職員一同、本腰を入れて取り組みます。

来年度の市史双書を読む会のテキストにもなりますので、完成を楽しみに

していてくださいね。

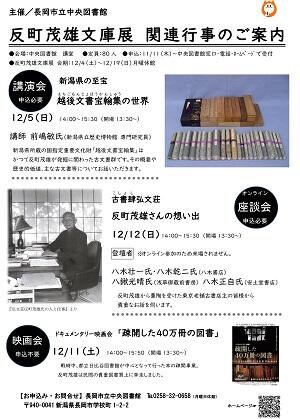

「反町茂雄文庫展」準備作業が大詰めを迎えています!

御無沙汰しています!

アールです。

10月に入り、新型コロナウイルスが落ち着いてきたのと合わせて、

文書資料室でも古文書解読講座を開催し、新潟県立文書館と協働で

歴史資料所在確認調査を行う等、精力的に活動を再開しております。

そして、中央図書館で開催される「反町茂雄文庫展」に文書資料室も関わり、

展示スペースのおよそ4分の1程度を担当します。

現在、キャプションづくり、展示レイアウトの検討、展示関連資料の作成・・・担当者が

集まり、それはそれは侃々諤々と意見を戦わせております。(仲良くやっていますよ♪)

開催日が迫る中、急ピッチで作業を進めており、まさに大詰めを迎えています。

はたしてどのような展示となるのか?皆さん、ぜひ、お越しくださいませ。

「生誕120年・没後30年 反町茂雄文庫展」の詳細についてはこちらをご覧ください。

反町茂雄文庫展チラシ(PDF)

また、開催期間中に文書資料室主催「長岡市史双書を読む会」を開催しますので

興味のあるかたは是非、お申込みください!

長岡市史双書を読む会 チラシ(PDF)

そのほか、関連イベントも盛りだくさん!ぜひ、チェックしてみてください。

反町茂雄文庫展 関連行事チラシ(PDF)

武運長久

こんにちは。

子馬です。

以前アールがつぶやいたとおり、文書資料室は22万点を超す資料を所蔵しています。

すべての資料には番号がついており、一部を除いては請求すれば閲覧できる仕組みになっています。

写真の絵葉書は

「R0306北魚沼郡小千谷町野澤家旧蔵絵葉書(「日本一大煙火」ほか)」

というやや長いタイトルを持つ資料群のうちの2点です。

R0306は資料群番号で、令和3年度の6番目の受贈という意味です。

左の絵葉書を、最近の新聞記事でご覧になった方もおられるでしょう。

この受贈のメインはこちらの絵葉書だったのですが

子馬の心は、右の絵葉書に吸い寄せられました。

昭和20年7月。兄の出征にあたり陸軍病院付属の学校で看護を学ぶ長女が、

実家に残る2人の妹に宛てたものです。

あどけない童女のイラストの背後に書かれたメッセージ。

文末の「武運長久」。

多くの人に手に取って見てほしい資料です。