活動記録-2017年(平成29年)

「第11回越後長岡ひなものがたり」に参加しています

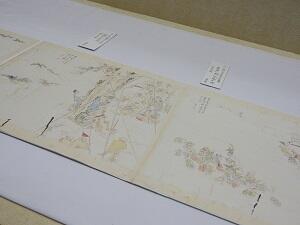

「北越雪中実景」に展示替えしました

互尊文庫正面入口のディスプレイを「北越雪中実景」に模様替えしました。

写真パネルや「北越雪中実景」の複製を展示しています。明治時代に描かれた、雪と共に生きる長岡の人々のすがたをぜひご覧ください。

今年度最後の活動を行いました

午後には、今年最後の活動ということで昼食会を開き、メンバーと職員の感想・意見交換会も行いました。

また、福島県南相馬市立中央図書館司書の高橋将人さんがお見えになり、長岡市災害復興文庫が南相馬市で現在どのように活用されているかのお話なども伺うことができました。

メンバーの皆さま、今年は本当にお世話になりました。来年も、ご協力のほどよろしくお願い致します!

長岡市資料整理ボランティアでは随時メンバーを募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

4か月ぶりの定例活動を行いました

11月16日(木)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。9月、10月に開催した新潟歴史資料救済ネットワークとの合同作業や「長岡市災害復興文庫展2017 記念シンポジウム」参加などの行事を終えて、4か月ぶりとなる定例活動です。23名の方が参加しました。新聞資料整理と古文書整理を行い、資料整理がはかどりました。皆さま、お疲れさまでした!

次回12月14日(木)は、本年度最後の活動となります。打ち上げ昼食会や年度末のミーティングも予定しておりますので、是非ご参加ください。

長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室まで、お気軽にお問い合わせください。

長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

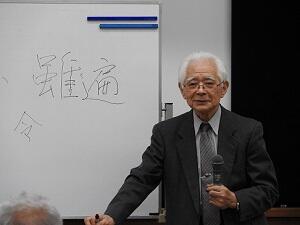

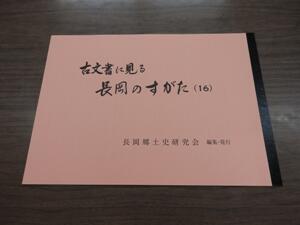

古文書にみる長岡のすがた第6回を開催しました

長岡領内の庶民に向けて出された延宝5年(1677)の触書から、当時の人々の暮らしや、江戸時代ならではの用語などを学びました。時折笑いを交えての楽しい講座に、参加者一同引き込まれていました。

今年度の「古文書にみる長岡のすがた」は、今回が最終回です。全6回の皆勤の方は28人でした。来年度の古文書解読講座もご期待ください。

「震災復興と図書館のアーカイブ機能」をテーマにシンポジウムを開催!

講師は、阪神・淡路大震災後に神戸大学附属図書館で「震災文庫」を立ち上げた稲葉洋子氏(帝塚山大学非常勤講師)、熊本地震の震災資料収集に取り組む河瀬裕子氏(くまもと森都心プラザ図書館長)です。

シンポジウムには、長岡市資料整理ボランティアをはじめとする一般市民、県内外の図書館関係者など60人の参加があり、震災復興の経験・教訓を未来へ伝えていく、図書館のアーカイブ機能の可能性を、神戸、熊本、長岡の事例から探りました。

展示解説会とシンポジウムに参加しました

10月28日(土)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。場所は中央図書館です。

「災害復興文庫展2017 震災避難所の記録と記憶」の展示解説会を見学し、記念シンポジウム「あつめる・整理する・つたえる~震災復興と図書館のアーカイブ機能~」を聴講しました。17名のメンバーが参加しました。

展示解説会では、みんなで育ててきた資料が、震災当時、実際にはどのように使用されていたのかなど、詳しい情報を知ることができました。

また、シンポジウムでは、神戸や熊本の事例を聞くことができ、災害復興文庫を今後更に活用するためにはどうしたらいいのかを考える良い機会となりました。皆さま、お疲れさまでした!

長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。

長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

「古文書にみる長岡のすがた」第5回を開催しました

今回解読したのは、商売活動を規制する藩の命令に対して、村が出した口上書です。参加者は、藩の商業政策と村の商売の実態を学ぶと同時に、たくましくしたたかに生きた庶民のすがたをうかがい知ることができました。

「災害復興文庫展2017」開催中!

本展では、「長岡市災害復興文庫」から、中越大震災の時に臨時の避難所となった中央図書館に設置された掲示板などの再現や記録写真を中心に、当時の様子を振り返ります。また、平成28年4月に発生した熊本地震の被害状況や被災地の図書館の活動も、あわせて紹介しています。

10月28日(土)14時から記念シンポジウムも開催しますので、皆様ぜひ、ご参加ください!

詳しくは、長岡市災害復興文庫展 記念シンポジウム20171028.pdfをご覧ください。

「古文書にみる長岡のすがた」第4回を開催しました

長岡の老舗菓子店に残る覚書を題材に、御用達商人と長岡藩の藩主たちとの関わりや、古文書独特の言い回しなどを学びました。お菓子の歴史に造詣が深い講師による江戸時代のスイーツ情報に、受講者一同興味深く聞き入っていました。

雲洞庵文書整理に参加しました

ボランティアの皆さんは、資料ネットのメンバーと教えたり教わったりしながら、和気あいあいとした雰囲気の中で、江戸期の祭文や昭和期の書簡、契約書などを整理しました。

また、開催中の秋季企画展「川中島の戦い 上杉謙信と武田信玄」を見学することができました。皆さま、お疲れさまでした!

「古文書にみる長岡のすがた」第3回を開催しました

安政2年、魚沼郡内の村々が、年貢米を江戸に送るよう幕府から命じられました。年貢米は長岡や新潟などの中継地で積み替えられながら江戸へ運ばれるため、村々の庄屋は現地に赴いて、その作業を管理したそうです。テキストは、年貢米を預かった長岡の御米宿と長岡から新潟湊まで運搬する船業者が、長岡詰めの庄屋などに出した証文です。年貢米を運ぶ仕組みや特有の言葉などを学びながら、みなさん熱心に解読されていました。

「古文書にみる長岡のすがた」第2回を開催しました

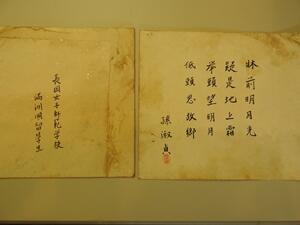

9月13日(水)開催の古文書解読講座のテーマは「長岡藩士長澤家と馬」、講師は長岡郷土史研究会会員の桜井奈穂子さんです。享和3年(1803)の旅日記「陸奥の編笠」(長岡市史双書№54に収録)は、長岡藩士・長澤茂好らが藩命によって東北地方を旅した記録です。

長澤家は代々、藩の馬医をつとめた家柄で、本文では馬についての記述が散見されます。講座では、馬の種類や背丈・毛色、旋毛(つむじ)に関する記述に着目。馬を切り口として江戸時代を考える視点に導かれながら、参加者一同、長岡藩士の実像に思いをはせました。

【写真(右)は横浜の「馬の博物館」からやって来た在来馬(野間馬)ミカン:新潟競馬場夏のファミリーイベントにて】

合同でボランティア活動を行いました

9月10日(日)、新潟歴史資料救済ネットワーク(以下、資料ネット)と長岡市資料整理ボランティアが合同で活動を行いました。

資料ネットのメンバー28名・長岡市資料整理ボランティアのメンバー8名が参加し、山古志公民館種苧原分館(旧種苧原小学校)で史料保存箱の防虫剤の入れ替え作業をしたり、やまこし復興交流館おらたるで個人収集家から寄贈された中越大震災関連資料の目録を作成したりしました。多くの方がご参加くださり、資料整理がはかどりました。

作業後には木籠集落の水没家屋を見学して、メモリアルパークでの買い物も楽しみました。皆様、お疲れさまでした!

長岡市災害復興文庫をご紹介

長岡市災害復興文庫は、中越大震災以降、文書資料室が収集・保存してきた被災歴史資料・災害復興関連資料・歴史公文書からなる資料群で、現在約39,000点を公開しています。

展示では、各資料の概要や災害復興文庫を活用した刊行物などを紹介しています。ぜひご覧ください。

「古文書にみる長岡のすがた」第1回を開講しました!

今回は、文書資料室所蔵の「懐旧雑誌」等いくつかの“古記録”から、稲垣家や山本家、贄(にえ)家など長岡藩の家臣団について、経歴や家格・居住地を探りました。

今年度の講座では、来年の長岡開府四百年にちなみ、長岡藩にまつわる古文書をテキストに使用しています。長岡藩の歴史を学ぶ絶好の機会となるに違いありません。

長岡市史双書を読む会(3)を開催しました

はじめに『温古の栞』の名所旧跡の部について概説したあと、貴族や天皇の皇子にまつわる旧跡や池の伝説、与文次の故郷・越路の河川の記事をとりあげ、解説を行いました。画像をまじえた身近な地域の話に、みなさん熱心に聞き入っていました。

みなさま『温古の栞』の世界を楽しんでいただけたでしょうか。今年度の長岡市史双書を読む会も盛況のうちに幕を閉じました。来年度もよろしくお願いいたします。

『温古の栞』で探る戦国時代の山城とその魅力

講座は長岡市内に所在する戦国時代の山城と居館の分布状況を概観したうえで、『温古の栞』の「古城跡の部」の記事と実際の遺構を比較しながら進められました。栖吉城や栃尾城など、実際に踏査して作成した縄張図と『温古の栞』の記事との比較は具体的で興味深く、参加者一同、山城研究の魅力に引き込まれていきました。

第3回(最終回)は「名所旧跡の部」がテーマです。7月26日(水)に開催します。引き続きご参加ください。

長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました

新聞資料整理は全国紙から新潟版を切り抜く作業を行いました。古文書整理は、前回に引き続き金子家の年貢割付状の目録取りを行い、70点を整理しました。皆さん、お疲れさまでした。

長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。

長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

「長岡市史双書を読む会」が始まりました!

三島郡浦村(長岡市越路地域)出身の大平与文次が中心となり、明治23年から3年間、36篇まで発行された雑誌『温古の栞』を取り上げ、郷土史研究の黎明期を飾るその全体像や、温古談話会の活動について解説しました。

第2回(7月12日)は「戦国時代の山城」、第3回(7月26日)は「名所旧跡」がテーマです。連続3回の講座をぜひお楽しみください。

「古文書のいろは」最終回

くずし字辞典を活用しながら、解答用紙のマス目を埋めていくという古文書解読の実践編を体験しました。長岡藩士・秋原家に伝わった古文書から、現在の悠久山・蒼柴神社にまつわる歴史を読み解きました。

初心者向けの古文書解読講座は今回が最終回です。30名の受講生が皆勤で参加されました。

文書資料室では、経験者向けの古文書解読講座を8月に開講予定です。詳細はホームページ等でまもなくお知らせします。ぜひご参加ください。

「古文書のいろは」第2回を開催しました

今回はかな文字を中心に学びました。テキストは、江戸幕府がまとめた全国の善行者の記録『官刻孝義録』に収録されている、長岡の商人「間霜屋次郎兵衛」についての文章です。受講生のみなさんは、くずし字辞典の使い方や、かなの形の覚え方などを教わりながら、熱心に読み進めていました。

長野県栄村でボランティア交流会を行いました

「こらっせ」は、長野県北部地震からの復興の取り組みで、ボランティアの救済活動によって誕生した施設です。参加者は救出された文化財を見学し、その活用方法などを学ぶことができました。

また、意見交換会では感想発表や近況報告も行い、活動を続けていくことの大変さや大切さを話し合いました。皆さま、お疲れさまでした!

「古文書のいろは」を開講しました!

初回のテーマは「古文書って何だろう?-解読前の基礎知識-」、講師は長岡郷土史研究会会員の岡田佐輝子さんです。江戸時代の古文書のかたちや特徴など、解読にあたっての基礎的な知識を学びました。参加者のうち半数近くの方が初めて「くずし字」を読むとのこと。受講生の皆さんは、「早く読めるようになるコツはとにかく続けること」という講師の呼びかけに頷きつつ、熱心に解読にチャレンジしていました。

長岡あーかいぶ第15号を刊行しました

「古文書のいろは」参加受付は締め切りました

多数のお申し込み、ありがとうございました。

雲洞庵文書の整理を行いました

整理した資料の中には、当時の満州国から長岡女子師範学校に留学していた女学生が書いた色紙などもあり、長岡の歴史の新たな一面を知る機会にもなりました。

次回の雲洞庵文書整理の活動は、9月を予定しています。どうぞお楽しみに!

「古文書のいろは」参加受付中

定員残りわずかです。5月20日(土)までにお申し込みください。

詳しくはこちらをご覧ください。

↓ ↓ ↓

古文書のいろは ご案内チラシ(PDF)

資料整理ボランティアの活動を行いました

新聞資料整理は中越大震災以降収集していた日刊スポーツの中から、災害に関する記事を探す作業を行いました。古文書整理は金子家文書のうち、年貢割付状や帳簿類の目録取り作業を行いました。皆さん、お疲れさまでした。

また、4名の方が活動を見学し、新たにメンバー登録をされました。長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。

長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

平成29年度、第1回目の活動を行いました

4月13日(木)、本年度最初の長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。会場は互尊文庫3階学習室、活動内容は新聞資料整理です。25名の方が参加しました。

今年度、長岡市資料整理ボランティアは、古文書整理と新聞資料整理を中心に活動を進めていく予定です。

長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室まで、お気軽にお問い合わせください。

長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf

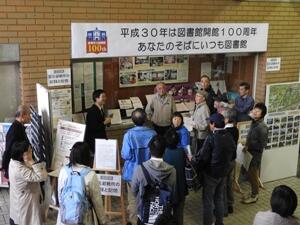

「野本恭八郎と互尊文庫」に展示替えしました

互尊文庫正面入口のディスプレイを「野本恭八郎と互尊文庫」に模様替えしました。

互尊文庫創設のために尽力した野本恭八郎(互尊翁)の人となりや互尊文庫のあゆみなどを紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

長岡市歴史文書館

〒940-0849 新潟県長岡市長倉西町458-7TEL:0258-36-7832 FAX:0258-37-3754