職員のつぶやき

長倉へ(3)

こんにちは。

子馬です。

旧サンライフの中では、いろいろ工事をしています。

開館に向けて床をきれいにしたり、柱をなおしたり(写真右)。

部屋によっては、カーテンも新しくなります。

資料の保存には強い日差しは禁物なので、

遮光カーテン。

講座室上部の窓には、遮光フィルムを貼りました。

遮光カーテンは、黄色。床の色に合わせて選びました(写真左)。

開館したら、ここで

「古文書解読講座」や「市史双書を読む会」を開催します。

皆さん、楽しみにしていてくださいね。

『長岡市史双書』の編集

こんにちは。

子馬です。

文書資料室は、休館中です。

資料の移転作業も始まりました。

並行して、ゆきにおと子馬は

『長岡市史双書』の編集をしています。

『長岡市史双書』については、

アールがむかし、4回にわたって紹介してくれました。

職員のつぶやき:「素朴な疑問『長岡市史双書』ってなんだろう?」を

ぜひ読み返してみてください。

3月末に発行予定の市史双書は、

第40号「三島億二郎日記(4)北海道拓殖の記」の再版です。

原本や初版を確認しながら、少しずつ進めていますが、

文字が小さくて分量も多いので、集中力と注意力と根気が必要です。

子馬には、集中力と注意力と根気が少々不足しています。

その分は、ゆきにおがカバーしてくれています。

ご心配なく。

ご心配なく。

冬のサンライフ

こんにちは。

子馬です。

冬のサンライフは、こんな感じ。

栖吉川の土手は通れません(写真左)。

東山の方には、市営スキー場のゲレンデが見えます(写真右)。

市政だより2月号にも掲載されたとおり

文書資料室は9日から休館となります。

そして、

旧サンライフへの移転・開館に向けての準備に入ります。

皆さん、次は長倉でお会いしましょう。

子馬は、楽しみにしています。

子馬は、楽しみにしています。

歴史公文書

こんにちは。

子馬です。

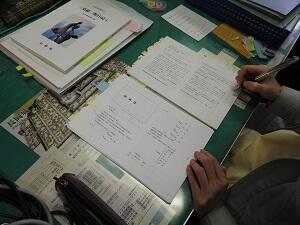

歴史公文書の収集・整理・保存は、

文書資料室の大切な仕事のひとつです。

特に整理作業は、毎年この時期にきまって行われます。

どんな仕事かって?

「職員のつぶやき」第3回をひらいてみて。

アール(元気かな)がきちんと説明してくれています。

けっこう手間のかかる仕事なのです。

整理作業を主に担当しているのは、海彦(初めまして)。

手間をいとわずていねいに、なおかつ素早く

長岡の歴史を物語る大切な文書を

良好な状態で保存していけるよう、整えているのです。

分量が多いから、時間もかかります。

集中力が続かないので、

子馬には無理かな。

ホチキス針の除去 箱詰めを待つ公文書の山

福寿福寿福寿福寿福寿

あけましておめでとうございます。

子馬です。

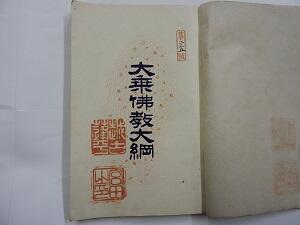

市史04「片山家文書」のなかに

片山翠谷の描いた「蓬莱図」の掛軸があります(写真左)。

縁起物で、お正月には床の間に

この軸を掛けたものだと聞きました。

閲覧申請があり、書庫から出してきました。

「表装がすごい」と言ったのはゆきにお(久しぶり)です。

裂(きれ)には福寿福寿福寿福寿福寿・・・(写真右)、

そして、巻きなおしても「タケノコ」にならない。

掛軸をしまう時、巻きなおすのは案外難しいものです。

注意深く巻いていかないと、片方に寄ってしまって

「タケノコ」みたいになりませんか(子馬はたいていそうなる)。

仕立てがよいと、まっすぐに巻けるんですって。

片山家の掛軸は、表装もさりながら、軸をしまう箱も特注です。

翠谷の画はもちろんですが、表装や箱も一緒に見てほしいな。

子馬のおすすめです。

今年もよろしくお願いします。

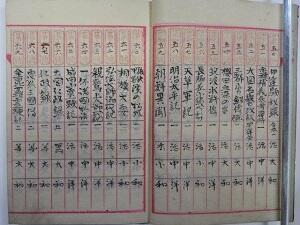

宮田文庫(2)

こんにちは。

子馬です。

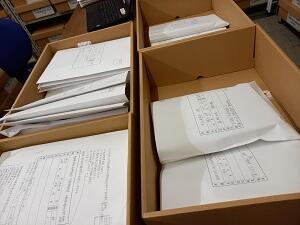

子馬は今、

R0214「古志郡蓬平村中村家文書」(仮題)の整理をしています(写真左)。

文書群にふくまれる「宮田文庫」は、全269点。

「越古蓬平」「宮田之印」「第○○号」の印が押してあります(写真右)。

子馬は

第一号から第二六九号まで番号順に並べて目録を作り

宮田文庫を再現してみようとこころみています。

でも、文書群のなかには

宮田文庫の図書のほかにもたくさんの資料があって、

なかなかはかどらないのです。

秋のサンライフ

こんにちは。

子馬です。

ご存知のとおり、文書資料室は

令和5年度に旧サンライフ長岡の建物に移転する予定です。

着々と準備を進めています。

先日、久保田橋を渡って

旧サンライフの脇を通ったら、

花壇が真っ赤に染まっていました。

この小さくて真っ赤な木、なんていうのかな。

子馬は園芸オンチなので、

わかりません。

北越雪中実景

こんにちは。

子馬です。

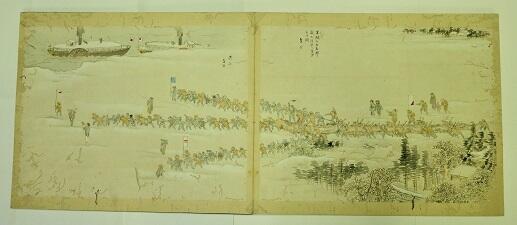

市史04「片山家文書」の中の「北越雪中実景」は

展示や掲載など、出番の多い画集です(通番1642)。

明治18年(1879)、長岡の雪中の暮らしを紹介するために作られました。

絵師・片山翠谷と片桐遜堂の合作です。

絵師・片山翠谷と片桐遜堂の合作です。

上の絵は、栖吉の山の中で木を切っているところ。

下の絵は、その木を、雪の上を滑らせながら

蔵王の河原までひっぱり出しているところ。

そして左上に見える船で、信濃川を運んでいくんだって。

この大きな木、どこで、何に使ったのかな。

気になる。

小耳にはさんだ情報によれば、

新潟県立歴史博物館で12日(土)から始まった

新潟県立歴史博物館で12日(土)から始まった

冬季テーマ展示「大河津分水と信濃川の治水」で、

この「北越雪中実景」が展示されているらしいです。

子馬は、見に行くつもりです。

この木のゆくえ、わかるといいな。

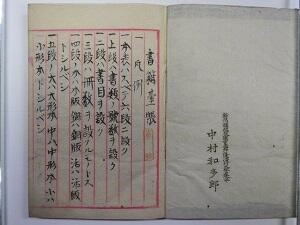

宮田文庫

こんにちは。

子馬です。

子馬は、今

子馬は、今

R0214「古志郡蓬平村中村家文書」(仮題)の整理をしています。

この資料群は

中村仙巌尼(せんがんに)を輩出した家のものです。

仙巌尼は、明治時代に女学校「仙巌学園」や尼僧学林を設立するなど、

生涯を女子教育に捧げました。

仙巌尼の兄、中村和多郎は

敷地内にあった6畳ほどの離れを「宮田堂」と名付けました。

そこにたくさんの本を置いて書籍台帳を作り、

「宮田文庫」として管理していました(写真)。

台帳に載っているのは269冊。時代小説や地図・絵図、

薬や占いに関する本など、いろいろそろっています。

代々伝わったと思われる、江戸時代の本もあります。

なかでも多いのは、仏教に関する本です。

「宮田」というのは、中村家の通称。

宮田堂に皆が集まって、本を選んだり、感想を話し合ったり…

仕事を終えた村人たちの、楽しい時間が見えてくる感じ。

子馬も読んでみたいな。

「櫻田血染の雪」とか。

体育の日

こんにちは。

子馬です。

10月の第2月曜日といえば「スポーツの日」でお休み。

今年は10日でしたね。

少し前までは「体育の日」と呼ばれていて

毎年「10月10日」に決まっていました。

なぜなら

昭和39年(1964)の東京オリンピック開催を記念して

開会式の行われた10月10日が祝日となったからです。

オリンピックの開催は、戦後の日本の復興を

世界中にアピールするよい機会となりました。

R0314「東京オリンピック(昭和39年)新聞記事スクラップ」は

採火式、聖火リレー、開会式、熱戦の様子、閉会式まで余すところなく、

レイアウトにも工夫をこらして作られたスクラップ帳です。

聖火ランナーをトーチ型に切り抜いて貼ったり、

コメントの文字も工夫してあったり等々

見るだけでも楽しい一冊に仕上がっています。

子馬は、表紙が気に入ってます(写真)。

スクラップ帳を作った青年の、日本中のみんなの、

わくわく感が伝わってくる感じ。

子馬もこの感じ、味わってみたかったな。

聖火台、競技場、レスリング(?)