活動記録-2014年(平成26年)

リレー講演会「災害史に学ぶ」第15回~「きおくみらい」でゴール!~

第15回講演会は、長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」を会場に開催しました。

講師は長岡造形大学准教授で、「きおくみらい」のセンター長でもある澤田雅浩さん、演題は「経験を未来につなぐ~中越メモリアル回廊の目指すもの~」です。

中越メモリアル回廊は、中越大震災のメモリアル拠点を4施設・3公園で結んでいます。

被災の事実を忘れず、復旧・復興の経験・教訓を伝え、そして発信するため、回廊の所在する「地域」と一体になった取り組みの未来像を知ることができました。

古代から現代までの災害史をテーマに、市内全地域を会場に開催してきたリレー講演会も今回が最終回です。

のべ約1,400人が参加し、全講演受講者も3名いらっしゃいました。

文書資料室ではこれからも、「歴史に学ぶ」姿勢を大切にしながら、講座等を開催していきたいと考えています。

皆様のご参加を、お待ちしています。

片山翠谷「北越雪中実景」を展示しました

互尊文庫正面入口のディスプレーを「北越雪中実景」に模様替えしました。

二代目片山翠谷(すいこく)(天保12年(1841)~明治30年(1897))が描いた長岡の冬の風景を、じっくりとご覧ください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第14回~栃尾文化センター会場~

第14回講演会は、栃尾文化センターを会場に開催しました。

講師は新潟県立歴史博物館主任研究員の大楽和正さん、演題は「災害と石仏~災厄への怖れと祈り~」です。

栃尾地域は「石仏の宝庫」として知られています。

地震・水害・地すべりなどの自然災害に対して、人々はどのように向き合ってきたのでしょうか。

暮らしに根付いた信仰対象である石仏には、その一つ一つに先人たちのメッセージが込められています。

そんなことに気付かされる、講演会となりました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第13回~おぐにコミセン会場~

第13回講演会は、おぐにコミュニティセンター(愛称は「だんだん」)を会場に開催しました。

講師は長岡市立中央図書館文書資料室の桜井奈穂子嘱託員、演題は「桐沢村青柳家文書と小国地域の災害~青柳三郎「年中気候日記」から~」です。

青柳家文書は、中越大震災で被災した土蔵から救出された被災資料です。

長岡市史双書No.49『新潟県中越大震災と資料保存(2)被災資料が地域を語る①刈羽郡桐沢村青柳家文書』としてまとめられ、刊行されています。

6代目青柳家当主の残した記録「年中気候日記」を、今回初めて紹介。

日々の気象記録を通して、桐沢・法坂を中心とした災害史を読み解きました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第12回~長岡市立中央図書館会場~

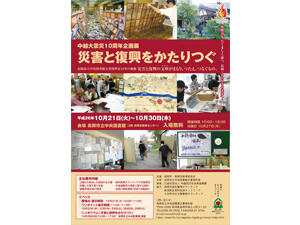

第12回講演会は、中越大震災10周年企画展にて、シンポジウム「災害と復興をかたりつぐ」を行いました。

新潟県立文書館副館長・中川浩宣さんをコーディネーターに、国立国会図書館電子情報部主任司書・諏訪康子さん、神戸大学地域連携推進室学術研究員・佐々木和子さん、宮城県図書館資料奉仕部震災文庫整備チーム主事・田中亮さん、当室主査・田中洋史で、報告・パネルディスカッションを行いました。

中越大震災の経験・教訓がつまった「長岡市災害復興文庫」の記念すべき開設にあわせて、5人のパネリストが連携し、未来の防災・減災に向けた取り組みについて、今後の可能性を探りました。

ボランティア交流会を行いました

10月25日(土)、長岡市資料整理ボランティアは、十日町市古文書整理ボランティアとの交流会を行いました。

交流会では、企画展「災害と復興をかたりつぐ」を見学し、中越大震災をきっかけに発足したボランティア団体同士として、これまでの活動を振り返り、今後の活動について意見交換を行いました。

また、十日町市古文書整理ボランティア事務局・高橋由美子氏によるミニ講演「十日町市古文書整理ボランティア10年のあゆみ」を聞き、国立国会図書館東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」の検索デモンストレーションに参加しました。

資料整理ボランティアの「今まで」と「これから」を考える、有意義な時間を共有することができました。

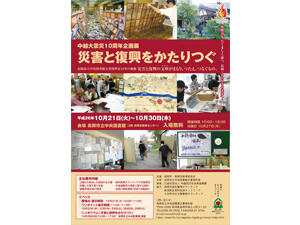

中越大震災10周年企画展開催

長岡市立中央図書館2階美術センターにて、中越大震災10周年企画展「災害と復興をかたりつぐ」が始まりました。

21日に行われた開場式には、資料所蔵者、資料整理ボランティアメンバーや一般市民の方々など多くの方々が参加しました。

26日(日)(13:00~17:00)には、(リレー講演会「災害史に学ぶ」第12回)シンポジウム「災害と復興をかたりつぐ」も行います。

ワンポイント展示解説や誰でも体験できるボランティア活動なども行っています。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第11回

第11回講演会は、川口公民館を会場に、「越後川口みらい会議」の第1部「基調講演」として開催しました。

講師は国立民族学博物館准教授の林勲男さん、演題は「災害の記憶・記録をいかに未来に伝えるか~世界の被災地での試み~」です。

林さんは、中越大震災発生後に川口地域の荒谷集落、木沢集落との交流を深め、『前へ-震度7に克つ-2004.10.23新潟県中越大震災 川口町木沢・峠地区の記録』(発行:フレンドシップ木沢)の編集にも協力されています。

講演会では、林さんが社会人類学の視点から研究する、国内外の震災からの復興や災害経験を伝える取り組みについてお話いただきました。

特に東日本大震災以前に発生した東北地方の津波災害に関する石碑の紹介は、先人たちが残したメッセージの重要性を知ることでき、興味深い内容でした。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第10回

第10回講演会は、さいわいプラザ内の長岡市中央公民館にて開催しました。

講師は長岡市立科学博物館長の小熊博史さん、演題は「震災と博物館~考古資料の被災と復旧~」です。

科学博物館開館記念特別展3「中越地震特集展」と連携しての開催です。

10年前の中越大震災では、博物館に展示している考古遺物や文化財に指定されている遺跡が大きな被害を受けました。

講演会では、当時の被災状況を振り返りながら、復旧に向けた取り組みを紹介。

「災害対応の経験・教訓を今後の博物館の防災・減災に結び付けてほしい」と願う講師のメッセージが印象に残りました。

文化財保護行政の現場を垣間見ることができる、貴重な講演会となりました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第9回

第9回講演会は、新潟県立歴史博物館にて開催しました。

講師は阿賀野市立吉田東伍記念博物館長の渡辺史生さん、演題は「災害史研究のパイオニア吉田東伍~わが国初の「貞観地震・津波」(869年)研究が提起したもの~」です。

吉田東伍(1864‐1918)は現在の阿賀野市に生まれ、『大日本地名辞書』を独力で編纂した「日本歴史地理学のパイオニア」として知られています。

明治39年(1906)、吉田東伍は千百年前に古代東北を襲った「貞観地震・津波」をテーマに研究論文を発表します。

「貞観地震・津波」は、東日本大震災との類似性が指摘され、東伍の論文は、災害史研究の先駆としての再評価が高まっています。

また、『大日本地名辞書』の中にも、数多くの自然災害に関する記録が多数掲載されているそうです。

吉田東伍がライフワークとした災害史研究。

その重要性を改めて知る講演会となりました。

なお、阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会のホームページでは、吉田東伍の「貞観地震・津波」に関する論文を閲覧することができます。

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

講師は阿賀野市立吉田東伍記念博物館長の渡辺史生さん、演題は「災害史研究のパイオニア吉田東伍~わが国初の「貞観地震・津波」(869年)研究が提起したもの~」です。

吉田東伍(1864‐1918)は現在の阿賀野市に生まれ、『大日本地名辞書』を独力で編纂した「日本歴史地理学のパイオニア」として知られています。

明治39年(1906)、吉田東伍は千百年前に古代東北を襲った「貞観地震・津波」をテーマに研究論文を発表します。

「貞観地震・津波」は、東日本大震災との類似性が指摘され、東伍の論文は、災害史研究の先駆としての再評価が高まっています。

また、『大日本地名辞書』の中にも、数多くの自然災害に関する記録が多数掲載されているそうです。

吉田東伍がライフワークとした災害史研究。

その重要性を改めて知る講演会となりました。

なお、阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会のホームページでは、吉田東伍の「貞観地震・津波」に関する論文を閲覧することができます。

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

リレー講演会「災害史に学ぶ」第12回

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、今回が全15回の折り返し地点です。

第8回講演会の演題は「和島の古代遺跡と災害」、講師は科学博物館文化財係長の田中靖さん、会場は長岡市地域交流館わしまです。

講師の田中さんは、旧和島村役場の学芸員として和島地域の埋蔵文化財の発掘等の業務に従事し、現在は科学博物館に勤務。

県内をはじめ各地で古代の遺跡に関する講演、普及活動、及び論文の執筆などを行っています。

平成21年に完成した木の香り豊かな和島小学校内にある会場での講演会に約90名が参加。

八幡林遺跡、下ノ西遺跡、五千石遺跡などの発掘調査によって検出された災害痕跡から、古代の災害について学びました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、今回が全15回の折り返し地点です。

残り7回分の参加も随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

中越大震災に関する展示に模様替えしました

今年で、中越大震災から10周年を迎えます。

互尊文庫正面入り口のディスプレーを、「中越大震災」がテーマの展示に模様替えしました。

地震が発生した10月23日(木)から2日後の、10月25日(土)前後に長岡市内に開設された避難所の状況についてのパネルや中越地震に関する書籍などを展示しています。

また、文書資料室では、10月21日(火)から中央図書館2階美術センターにて、企画展「災害と復興をかたりつぐ」を開催します。

こちらの方も是非、足をお運びください!

リレー講演会「災害史に学ぶ」第7回

第7回講演会の演題は「中越地震の被害と地盤との関係」、講師は「大地の会」顧問で理学博士の飯川健勝さん、会場は越路総合福祉センターです。

講師の飯川さんは、長岡大手高校などの数学教師として38年間教鞭をとられ、在職中より測地学・地震学の研究を始められました。

平成3年に理学博士号(構造地質学)を取得。

地殻変動を中心とする地質学、地震・災害と生活との関わりなどの講演・学会発表・論文執筆を行っています。

全15回で唯一の平日夜の開催となりました。

後援くださった「大地の会」会員の皆さんなど、約90名の参加者がありました。

地質学からみた地殻変動をテーマに、豊富な写真資料などを駆使してわかりやすく話してくださいました。

10年前の中越地震をはじめ、様々な地震のメカニズムを解き明かす内容でした。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

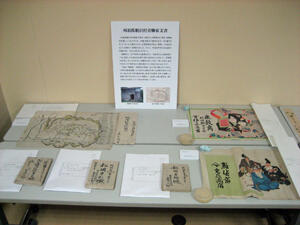

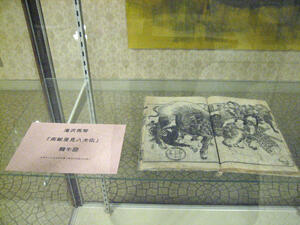

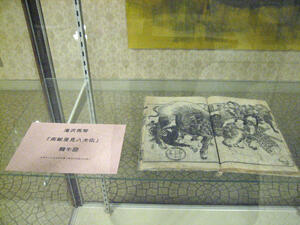

山古志地域の被災資料を整理しました

旧種苧原小学校にて、新潟歴史資料救済ネットワークと山古志支所地域振興課教育支援係と合同で、山古志地域の被災歴史資料の整理を行いました。

天候にも恵まれ、24名もの参加があったことにより、中越大震災以後に一時保管した3つの集落の文書資料のクリーニング作業を、スムーズに行うことができました。

午後には、種苧原まつりの闘牛と山古志復興交流館「おらたる」を見学し、山古志地域の文化と歴史について学びました。

「旬ラジ★ながおか」の収録が行われました

文書資料室にて、FMながおか(80.7MHz)市政広報ラジオ番組「旬ラジ★ながおか」の収録が行われました。

長岡市資料整理ボランティアの活動について、FMながおかの佐野アナウンサーから取材を受けました。

放送予定は、9月5日(金)7:15~、12:15~、18:45~です。

聴き逃した方は、長岡市役所のホームページでも視聴することができます。

ぜひ聴いてみてください!

リレー講演会「災害史に学ぶ」第6回

第6回講演会の演題は「日本海に沈んだ焼き物~海難事故にまつわる地域文化~」、講師は長岡市立科学博物館文化財係主査の加藤由美子さん、会場は寺泊支所です。

加藤さんは、平成11年に旧寺泊町役場職員に採用され、埋蔵文化財の発掘調査などに従事。

平成23年より、新潟県海揚り陶磁器研究会の長岡・出雲崎地域の担当として、海から引き揚げられた土器・陶磁器等の総合調査を行っています。

111名が参加した講演会では、中世・近世の日本海を舞台に繰り広げられた交易と、その無事を祈る船主たちの思いについてお話いただきました。

神仏への祈り、海上での禁忌、日本海に沈んだ焼き物、二面神社の御神体、北前船と船絵馬などについての多角的な考察に、参加者一同が興味深く聞き入っていました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

十日町市古文書整理ボランティア交流会

長岡市資料整理ボランティアの活動で、十日町市古文書整理ボランティアとの交流会を行いました。

十日町市古文書整理ボランティアは、平成20年から中越地震で被災した旧・山内写真館(十日町市)の写真資料整理作業を行い、定期的に写真展を開催してきました。

今回の交流会では、十日町情報館ギャラリーで8月16日(土)~24日(日)まで開催されている写真展「中俣正義・山内与喜男二人展~十日町・むらとまちの暮らし~」を見学。

記念講演会「むらとまちの暮らしを写す2人―中俣正義・山内与喜男」を聴講し、十日町市古文書整理ボランティアメンバーとの茶話会に参加しました。

お盆の最中であり、しかもあいにくの天気でしたが、長岡市資料整理ボランティアのメンバーは8名の方が交流会に参加しました。

被災資料の整理をライフワークとするメンバー同士の、楽しい交流会となりました。

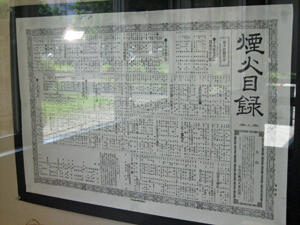

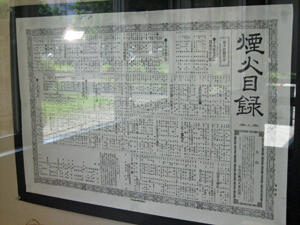

長岡花火に関する展示物に模様替えしました!

8月2日(土)、3日(日)は、待ちに待った「長岡まつり」です。

互尊文庫正面入り口のディスプレーを、「長岡花火の今と昔」をテーマに模様替えしました。

北地域図書館所蔵の花火玉(レプリカ)や明治時代の煙火目録(写し)などを、8月末まで展示していますので、お立ち寄りの際には是非ご覧ください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第5回

第5回講演会の演題は「脇野町代官所管内の村々にみる天保の飢きんと救済~秋山郷を中心に~」、講師は長岡郷土史研究会会員の本山幸一さん、会場は三島支所です。

本山さんは、県内の小中学校で長年、教鞭をとられるとともに、『長岡市史』『津南町史』などの市町村史の執筆など、県内の地域史研究に関する多数の著書・論文を発表しています。

約90名が参加した講演会では、三島地域にあった脇野町代官所が所管する秋山郷で発生した「天保の飢きん」を中心に、その被害状況と三島郡片貝村(現小千谷市片貝町)の酒造業・佐藤佐平治による救済事業についてお話しいただきました。

江戸時代のムラを襲った災害の実像と、それに対応していく人びとの姿に、参加者一同が興味深く聞き入っていました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

東日本大震災避難所資料整理を行いました

まちなかキャンパスにて、新潟歴史資料救済ネットワークと合同で東日本大震災避難所資料整理を行いました。

今回の作業は、長岡市内に開設された避難所のうち、老人憩いの家「夕映荘」、志保の里荘、老人福祉センター「皆楽荘」に開設された避難所資料の目録の作成です。

細かく根気が必要な作業ですが、23名もの参加があったこともあり、避難所3か所の目録作成を終えました。

また、新潟歴史資料救済ネットワークのメンバーとして、学生たちと共に参加した新潟大学の教官の皆様から、避難所資料の整理・保存・活用について貴重なお話を伺うことも出来ました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第4回

第4回講演会の演題は「文政大地震と与板」、講師は新潟県立巻高等学校長の本田雄二さん、会場はよいたコミュニティセンターです。

講師の本田さんは、平成11年に刊行された『与板町史』の編集・執筆委員として、江戸時代の与板地域に関する調査・執筆を担当され、編集紀要『町史よいた』第1集に「文政大地震と与板」を発表しています。

約90名が参加した講演会では、文政11年(1828)に発生し、現在の三条市、見附市、長岡市などに甚大な被害を及ぼした地震における与板地域の被害と救済を中心に、良寛が生きた時代の大震災にせまりました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

長岡市史双書を読む会 第3回開催

文書資料室の桜井奈穂子嘱託員が講師を務め、「海岱日録~詩画の娯を成す旅①」と題し、江戸時代の旅日記を読み解きました。

「海岱日録」は、村役人・清水雪海と長岡藩士・小林誠斎(虎三郎の父)の旅の記録です。

今回の講座では、旅立ちから善光寺・伊勢・大坂までの日記を読み進めました。

旅路の風景や様々な人々との出会いなどが綴られており、ユーモラスなエピソードに、会場が笑いに包まれる一幕もありました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第3回

第3回講演会の演題は、「日本政治史の中の大竹貫一~大竹邸記念館史料の「発見」と保存~」、講師は東京大学先端科学技術センター協力研究員の佐藤健太郎さんです。

会場の中之島コミュニティセンターは講演会開催日に誕生祭を開催中。

講演会には125名の参加がありました。

講師の佐藤さんは、岩手県出身。

東京大学法学部卒業後、平成24年に東京大学大学院で博士号を取得し、日本政治史の研究と歴史資料の保存に取り組む、気鋭の研究者です。

講演会では、佐藤さんが今年3月まで在籍していた東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部による大竹邸記念館所蔵資料をマイクロフィルム化した成果をふまえつつ、治水事業に尽力した中之島地域出身の政治家・大竹貫一の人物像にせまりました。

なお、当日は講演前に大竹邸記念館所蔵資料のマイクロフィルム受贈式も開催しました。

東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部の國分航士さんより、中之島支所長にマイクロフィルムが手渡されました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第2回

第2回講演会の演題は、「「八犬伝」にみる二十村の世界~災害に負けない山のくらし~」、講師は元山古志村史編集委員の滝沢繁さん、会場はやまこし復興交流館おらたるです。

滝沢さんは、『山古志村史』通史で近現代の歴史の調査・執筆を担当されました。

中越大震災発生後は、山古志地域の文書資料の保全活動に取り組み、種苧原地区出身で小説『野分』(夏目漱石/著)の主人公のモデルとして知られる教育者・坂牧善辰に関する研究を進めています。

講演会には約60人が参加し、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』に描かれた「牛の角突き」を中心に、かつて「二十村」(にじゅうむら)と呼ばれていた山古志地域の歴史と文化、そして、震災復興に向けた取り組みについて学びました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

新潟県立文書館で7.13水害避難所資料を展示中!

平成16年7月13日に発生した7.13水害(新潟・福島豪雨)からまもなく10年を迎えます。

新潟県立文書館(新潟市中央区)では、常設展示「平成16年7月新潟・福島豪雨「7.13水害」から10年~記録が伝える災害の記憶~」を開催しています。

長岡市が所蔵する歴史資料から、7.13水害の避難所資料を中心に、中越大震災、東日本大震災の避難所運営に関する資料などを展示しています。

会期は、7月27日(日)までです。

ぜひ、足をお運びください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第1回講演会

第1回の講師は、新潟大学人文学部教授・矢田俊文さんです。

開会式に続く講演では、長岡藩主牧野家の記録を中心に、江戸時代に発生した地震・津波・洪水を解説し、地域で過去に起こった災害被害の実態を把握することの大切さを説かれました。

約100名の参加者は、講演を興味深く聞き入りました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

新潟地震に関する写真パネルを展示

昭和39年(1964)6月16日13時1分、粟島南方沖40Kmを震源地とするマグニチュード7.5の地震が発生しました。

その新潟地震発生から、今年で50年になります。

互尊文庫正面入口ディスプレーに、新潟地震の写真パネルや地震発生を伝える当時の新潟日報新聞記事、新潟地震に関する書籍などを展示しています。

なお、新潟市歴史博物館は、8月24日まで「新潟地震展」を開催しています。

文書資料室所蔵の中越大震災避難所資料も展示されていますので、あわせてご覧ください。

所蔵資料見学会を開催!

長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。

今月は、ボランティアメンバー交流会として、所蔵者のお宅を訪ねました。

戊辰戦争、長岡空襲、中越大震災を経てなお、生活の場に残った様々な歴史資料を見学しました。

また、所蔵者の方から歴史資料にまつわる興味深いお話を伺い、大変有意義な時間を過ごすことができました。

長岡市資料整理ボランティアでは、所蔵者と連携した活動を続けていきます。

古文書解読講座「古文書に見る長岡のすがた」開講!

平成26年度古文書解読講座「古文書に見る長岡のすがた」を開講しました。

入門コースと一般コースに分かれ、全8回(第5・8回のみ合同)にわたって古文書の解読を学びます。

第1回は、入門コースの講師を文書資料室・田中洋史主査が、一般コースの講師を桜井奈穂子嘱託員がそれぞれ務めました。

今年度は、「江戸時代の旅」を主なテーマとしたテキストを使用し、入門コース・一般コース共に、4月29日にオープンした、さいわいプラザの中央公民館が会場となります。

長岡市史双書を読む会 第1回開催

第1回「長岡市史双書を読む会」を中央図書館講堂で開催しました、

「長岡市史双書を読む会」は、長岡市史双書をテキストに使用して、広く市民の方に長岡の歴史について深く知ってもらう会です。

今年度は、最新刊となるNo.53『江戸時代の旅と旅日記(1)~伊勢・大坂・京都・江戸・鎌倉・日光・草津』がテキストとなり、江戸時代の長岡の人びとの旅を学びます。

第1回目は、文書資料室田中洋史主査が講師を務め、「江戸時代の旅と旅日記~寺社参詣・名所旧跡をめぐる旅」と題し、語りました。

「長岡市史双書を読む会」は、1回のみの受講も受け付けています。

今回の読む会は、66人もの参加者がありましたが、まだまだ参加受付中です。

興味のある方は、お気軽に文書資料室までお申し込みください。

長岡市資料整理ボランティア活動開始

平成26年度最初の活動として、新潟日報夕刊の新聞資料整理を行い、のべ16名の方が参加しました。

今年度、長岡市資料整理ボランティアでは、中越大震災10周年に関する企画やボランティアメンバーの交流会などを予定しています。

山内写真館資料写真展を見学しました

十日町情報館ギャラリーで開催された、山内写真館資料写真展を見学しました。

この写真展は、明治時代より100年続いた山内写真館から十日町情報館に寄託された4万8千点に及ぶ被災した資料を後世に残すため、十日町古文書整理ボランティアのメンバーが整理してきたものを展示する恒例行事となっています。

5回目の開催となる今回のテーマは、『昭和の十日町 雪と機(はた)と人びとの暮らし』です。

除雪車が登場する以前の雪に埋もれる町景色や、織物業と共に躍動した昭和の十日町の写真を集めました。

来場者が写真の中に見つけた当時の地域情報も続々と寄せられ、会場は古き良き十日町を懐かしむ人びとの熱気に包まれていました。

与板地域の戦国時代を文書資料から探る

長岡市与板公民館事業「与板を学ぼう歴史講演会」で、文書資料室職員が「室町・戦国時代の山東郡・古志郡と与板・直江家」と題して講演しました。

講演会では、『与板町史』に紹介される飯沼家・直江家に関する歴史資料から、戦国時代の与板地域の歴史を読み解きました。

会場の与板公民館本与板分館は、昭和3年に竣工した旧公会堂の一部を利用した由緒ある建物です。

そして、本与板地区は本与板城を中心に、戦国時代のムラのすがたを今に残す、NHK大河ドラマ「天地人」ゆかりの地です。

文書資料室は、このような、郷土の歴史に関する公民館活動への支援を積極的に行っています。

「復興びな」を展示しています

互尊文庫正面入り口のディスプレーを「復興びな」に模様替えしました。

「復興びな」は中越大震災の時に、中央図書館避難所で11日間を過ごした南雲タカ氏により寄贈されたものです。

避難して5日目に食したという、温かいカップめんの美味しさへの感激と「復興するぞ」という思いを込めて「復興びな」は作られました。

愛らしい「復興びな」を是非ご覧ください。

神戸市で災害アーカイブの取り組みを報告

阪神・淡路大震災資料の保存・活用に関する研究会の主催で、「被災地図書館との情報交換会」が開催されました。

会場は、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター(神戸市)です。

岩手・宮城県の県立・大学図書館と、神戸大学及び兵庫県内の関係機関の職員等の参加がありました。

文書資料室の職員は、「新潟県長岡市における東日本大震災避難所史料の収集・保存・整理と研究」と題して活動を報告しました。

翌日には、神戸大学附属図書館震災文庫と大阪府立中央図書館を視察しました。

大阪府立中央図書館では、3月12日まで開催されている「歴史地震に学ぶ「震災と復興」展」を見学しました。

今年は、中越大震災の発生から10年目の節目です。

文書資料室は、全国の関係機関と連携して、災害と復興をかたりつぐ取り組みを進めていきます。

市政出前講座を開催しました

「古正寺の杜」で市政出前講座を開催しました。

テーマは、「長岡藩牧野家と河井継之助」。

『郷土長岡を創った人びと』『ふるさと長岡の人びと』をテキストに、長岡の人物史をひも解きました。

文書資料室では、長岡市の刊行物をテキストにした市政出前講座を随時受け付けています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

「北越雪中実景」を展示しています

明けましておめでとうございます。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

互尊文庫正面入口のディスプレーを「北越雪中実景」(パネル)に模様替えしました。

「北越雪中実景」は、明治18年に長岡在住の絵師片山翠谷と片桐遜堂によって描かれた画集で、長岡の冬の暮らしを紹介しています。

また、2階の閲覧室では片山翠谷の下絵(実物)も展示しており、『図書館の窓から』No.143(平成26年1月1日発行)の「文書資料室だより」に紹介記事を掲載しましたので、あわせてご覧ください。

本年も、文書資料室をよろしくお願いします。