職員のつぶやき

浦歴史愛好会(2)

こんにちは。

子馬です。

越路地域の「浦歴史愛好会」のお二人が、暑い中

古文書解読の勉強をするために来館されました。

挑戦中の古文書は「顕誠実語遺筆」。

子馬には難しくてよくわかりませんが、

どうやら大平与兵衛っていう

浦出身の人が書いたものらしい。

自分なりに解読したものを順番に読み上げます。

わからないところがあれば、

KH(SKH改め)からアドバイスをもらいます。

学びが深まりますね。

お二人は当館の古文書解読講座にも出席されています。

継続して勉強することが大切ですね。

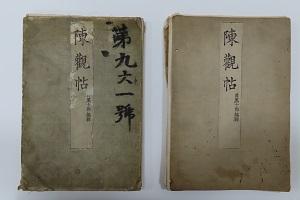

陳観帖

こんにちは。

子馬です。

昨年末に受け入れた資料群のなかに、海彦が

「陳観帖(ちんかんちょう)」を見つけました(写真左)。

明治11年(1878)の明治天皇巡幸の際、

主に長岡の文人・画家たちが協力し合い

悠久山の桜や長生橋などの絵を描き、詩や歌を添え、

天皇に見てもらうために作った画文集です。

もともと歴史文書館には「陳観帖」がありました。

閲覧希望の多い資料ですが、綴じ部分が傷んでいるため

閲覧には細心の注意が必要でした(同右)。

それにしても、表紙に黒々と書かれた「第九六一号」。

これはいったい何の数字なのか、気になりますね。

資料の貸出し(2)

こんにちは。

子馬です。

新潟県立歴史博物館の企画展

「戦後80年 私の戦争体験記-銃後の日々-」にも

当館の資料が展示されます。

市史08尾形伊七家文書や

災託H2103乙吉公民館の資料などから

約20点もの資料を貸し出しました。

学芸員さんたちが資料を細部まで確認し(写真左)

こちらもていねいにくるまれて(写真右)

大切に運ばれて行きました。

どんなふうに展示されるのか、

子馬は楽しみにしています。

資料の貸出し

こんにちは。

子馬です。

今年は戦後80年の節目の年にあたります。

この夏、長岡市内外の施設で

様々な関連の企画展が開催されるようです。

福島県立博物館の企画展

「私たちの戦争体験-アジア・太平洋戦争終戦80年-」には

当館の資料も展示されます。

市史01高野栄子家資料の中から

山本五十六の手紙や写真、4点。

まずはていねいに「布団」にくるみます(写真左)。

そして、特別のトラックで運びます(写真右)。

空調設備・振動対策万全のトラックだそうです。

もしもの時のために、学芸員さんも乗り込みます。

福島県まで、よろしくお願いしますね。

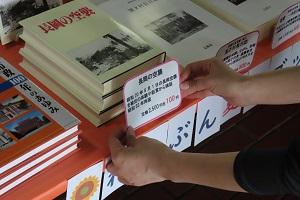

ブックフェア

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では

「れきぶん夏のブックフェア」を開催中です。

『長岡市史』などの刊行物が、

お求めやすい価格となっています。

例えば『長岡の空襲』が100円(写真左)。

長岡市史双書が500円。破格です。

市史双書の最新刊をテキストとして、7月には

「長岡市史双書を読む会」が開催されます。

参加をご検討中の皆さん、

ロビーのテーブルにも注目してください(写真右)。

フェアのチラシやポップを作ったり

売り場をきれいに整えたりして、

いつも準備をしてくれるのはGKとGT。

たくさん売れるといいですね。

ユリノキ(2)

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館の駐車場のユリノキ、

昨秋の伐採を免れた2本が

今、花を咲かせています。

こんなにかわいい花が咲いていたのに

今まで気が付きませんでした。

みんな、上を向いて咲いています。(写真左)

傘の柄に引っ掛けて下にひっぱってみると

透明の液体がポトリと手に。

海彦が舐めてみると…「甘い!」

ユリノキの蜜でした。(写真右)

歴文では、これからいろいろな講座が始まります。

駐車場の奥のユリノキも、見上げてみてね。

↑ みつ

雪形

こんにちは。

子馬です。お久しぶりです。

歴史文書館の駐車場からは、東の方角に

二つの「雪形(ゆきがた)」が見えます。

雪形というのは、

山肌の残雪を人物や動物などに見立てたもの。

山に雪形があらわれたら

そろそろ田植えや種まきの時期…

こんなふうに、昔の人は雪形を

農作業開始の目安にしていたんですって。

左の写真は「川」の字。

右の写真の、一番右の雪形、

海彦は、鳥の足跡に見えるって言ってます。

子馬は、フォークに見えます。

皆さんは何の形に見えますか。

↓ フォーク

消防訓練

こんにちは。

子馬です。

消防訓練を行いました。

「通報訓練」、「避難訓練」、「消火訓練」、

この三つを合わせて

「消防訓練」というのです。(知ってた?)

SKHが消防署へ通報、

管理のSがお客さん役のGTを避難誘導、

そして

チームワーク抜群の初期消火。

玄関前で

水消火器を使って消火訓練もやりました。

いざという時にあわてないために、

消火器の使い方をしっかり確認できました。

「はやくこちらへ!」 的に注目

「長岡市史双書」編集作業中

こんにちは。

子馬です。

歴史文書館では、現在

『長岡市史双書』第63号の編集をしています。

タイトルは「蔵王権現領安禅寺御用記(8)」。

文化12年の「日並記」「諸掛合留」「諸願書留」、そして

「日記 門田伊豫江戸在府中御門前検地入一件」を収録します。

おなじみ安禅寺シリーズの8冊目になります。

文化12年は、西暦でいうと1815年。

計算すると、今からちょうど210年前。

そのころの長岡って、どんなだったのかな。

この「市史双書」ができあがったら、

「市史双書を読む会」を開催する予定です。

そこでいろんな話が聞けるかも。

お楽しみに。

3月末発行予定、追込み中

除雪チーム

こんにちは。

子馬です。今年もよろしくお願いします。

今日は朝から雪。

いつお客様が来られてもいいように、

玄関前と、お客様用の駐車場は

最優先で除雪しています。

今朝も除雪チーム2名が出動しました。

隊長は管理のS、隊員はSKH。

あっという間にきれいになりました。

入口の階段には、滑り止めのマットも敷いてあります。

今年も皆様のご来館をお待ちしております。

除雪前 チームワーク抜群