職員のつぶやき

荷物用エレベーターの謎~その2~

こんにちは!

アールです。

旧サンライフ長岡時代、ヨガやダンスが行われていた

サブトレーニング室に、なぜ荷物用エレベーターが

あるのか?前回はここまでつぶやいて終了しました。

今回は、その謎に迫ります。

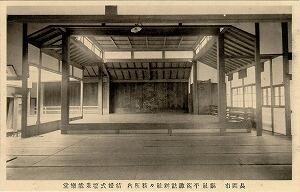

サンライフ長岡の備品整理をしていた際、偶然発見したアルバムなど

の中に、こちらの写真がありました。

の中に、こちらの写真がありました。

サブトレーニング室は、昭和53年に開館した当初、食堂だったのです。

入口のトビラには「食堂」の文字が見えます。また、すぐ横には

受付カウンターがあります。

照明や窓際の雰囲気は現在とあまり変わっていません。

サブトレーニング室の中央に、四面に鏡が貼ってある柱があります。

この柱を境として、食堂と厨房とを分ける壁がありました。

四面が鏡となっている柱の手前側が食堂、奥側が厨房となっており、

壁で完全に仕切られていました。厨房側にエレベーターがありました。

壁で完全に仕切られていました。厨房側にエレベーターがありました。

また、2階には和室、3階には大会議室があり、

そちらでも食事などが楽しまれていたらしいです。

このエレベーターは、お弁当やコーヒーなどを

運ぶために使われていたと思われます。

食堂がサブトレーニング室に変わり、いつしか食事運搬用

エレベーターも役割を終え、長い間休眠していました。

そして、この度、文書資料室が移転するにあたり、

歴史資料を運ぶ荷物用エレベーターとして見事復活を遂げた!

ということになります。

歴史資料を運ぶ荷物用エレベーターとして見事復活を遂げた!

ということになります。

今後も、文書資料室の移転先となる旧サンライフ長岡の建物

について、なにか紹介できればと思います。

起請文

こんにちは。

子馬です。

先日、日曜の夜8時からのドラマを見ていたら

「起請文(きしょうもん)」というのが出てきました。

嘘や偽りのないことを神仏に誓います、と記した文書です。

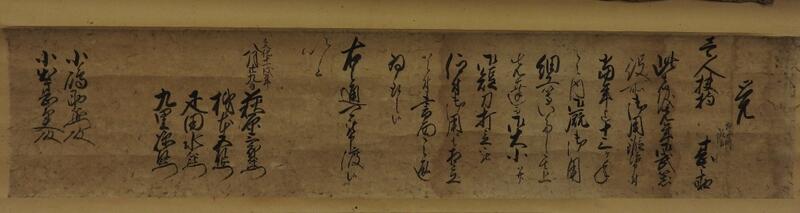

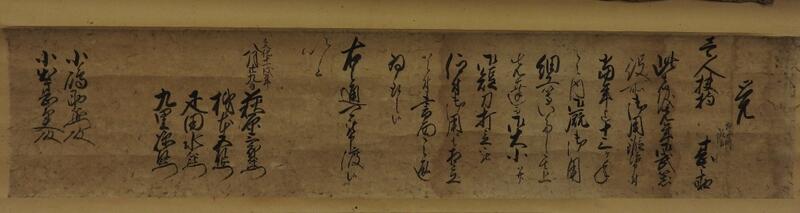

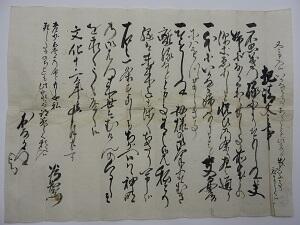

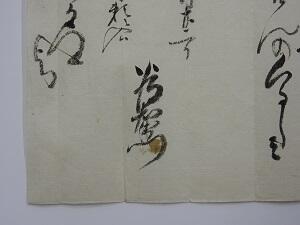

市史04「片山家文書」の中にも起請文があります(通番69、写真左)。

長岡藩の足軽にして絵師・片山翠谷(初代為右衛門)は、

結婚に際し「何があっても決して離縁はしない」と

妻のおなかに誓い、血判を押しました(写真右)。

ドラマでは、政権をめぐっていろいろあって

妻(比奈)は夫(義時)に起請文を返し、

みずから離縁を願い出て鎌倉を去りました。

為右衛門は

「(自分が先に死んでしまっても)此家にて跡美しく頼ミ入候」と、

後のことをおなかに託しています。

為右衛門は

「(自分が先に死んでしまっても)此家にて跡美しく頼ミ入候」と、

後のことをおなかに託しています。

どうやら起請文というのは

渡す方ももらう方も覚悟が必要みたいですね。

子馬は、

「大変だな」と思いました。

「大変だな」と思いました。

平潟神社の能楽堂

こんにちは。

子馬です。

市史04「片山家文書」は

長岡藩の足軽にして絵師・片山翠谷を輩出した家の資料です。

明治維新後、同家は洋品店「片山商店」を営みました。

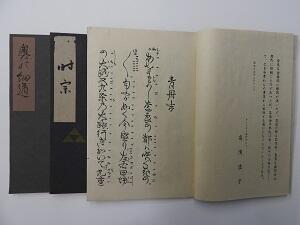

片山家当主は金春流能楽の愛好家。

長岡藩主が代々金春流能楽をたしなんでいた影響からか、

長岡には古くから金春流が根付いていたようです。

平潟神社の能楽堂では、能の上演はもちろんのこと、

東京から師を招き、普段の稽古も行われていました。

片山家文書には、上演の番組表や稽古日の案内状が数多く残っています。

昭和20年8月1日の長岡空襲の夜、平潟神社の境内で

たくさんの人が亡くなりました。片山さんも。

片山さんが足繁く通った、能楽堂も。

たくさんの人が亡くなりました。片山さんも。

片山さんが足繁く通った、能楽堂も。

でも、片山家の蔵にあった資料は焼失を免れたのです。

子馬は、珍しい創作能の謡本を見つけました(写真左)。

俳人・高浜虚子の、戦前の作品です。

在りし日の能楽堂の姿は、絵葉書の中に残っています(同右)。

(片山家文書1672 1673 1674) (柏崎市立図書館所蔵小竹コレクション絵はがき)

荷物用エレベーターの謎・・・

こんにちは!

アールです。

文書資料室の引っ越し先である旧サンライフ長岡。

昭和53年に建てられましたので、老朽化している

箇所がところどころ見られます。

引っ越しにあたりまして、修繕・改修すべきところ

は、しっかり対応していきたいと考えています。

そのうちの一つ、荷物用エレベーターです。

荷物用エレベーター

このエレベーターはサブトレーニング室という部屋に

設置されているもので、ここ数年使用されていませんでした。

老朽化していること、使用しない期間が

老朽化していること、使用しない期間が

長かったことから、今回、改修工事を行いました。

写真は改修前のものですが、改修完了後も、見た目は

そんなに変わりません・・・

そんなに変わりません・・・

文書資料室では、非常に多くの古文書・歴史公文書などの

歴史資料を管理しています。これらを2階、3階に運ぶのに、

歴史資料を管理しています。これらを2階、3階に運ぶのに、

荷物用エレベーターは大変ありがたい存在です。

ところで、旧サンライフ長岡時代、ヨガやダンスが行われていた

サブトレーニング室になぜ荷物用エレベーター

サブトレーニング室になぜ荷物用エレベーター

がつけられているのか?非常に違和感を感じざるを得ません。

サブトレーニング室。

ダンスやヨガに・・・荷物用エレベーター!?

ダンスやヨガに・・・荷物用エレベーター!?

その件については、次回つぶやきます。

権蔵も気になる

こんにちは。

子馬です。

子馬にはもう一人、気になる人がいます。

古志郡堀金村の権蔵っていう人です。

金井惣兵衛の新田開発を見限って行方をくらました権蔵は、

蒲原郡今泉村(五泉市今泉)に姿を現します。

いつのまにか庄屋になり、さらに

新しい村まで作ろうとしました。村の名は「泉田村」。

勝手に村を作るな、と、元々の庄屋の怒りを買い、

村方騒動に発展しました。

その後の経過ははっきりしません。

泉田という地名は、今も残っています(写真)。

ある本の中に、昭和7年にこのあたりで

「権蔵屋敷」を見たという人を見つけました(故人)。

90年前の情報は古すぎて、

子馬は「権蔵屋敷」を見つけられませんでした。

『長岡市史双書』61号に、ほんの少し登場した惣兵衛と権蔵。

小平尾と泉田に、二人の足跡は残っています。

惣兵衛が気になる

こんにちは。

子馬です。

子馬には最近、気になる人がいます。

金井惣兵衛っていう人。

文化年間に、

魚沼郡小平尾村(魚沼市小平尾)で新田開発をした人です。

魚沼郡小平尾村(魚沼市小平尾)で新田開発をした人です。

資金繰りや自然災害で何度も失敗したけどあきらめず、

19年かけて開発を成し遂げた英雄です。

左の写真は、その小平尾の田園風景。

右は、惣兵衛の顕彰碑。広神ダムの広場にたっています。

惣兵衛は、

開発資金を古志郡堀金村(長岡市堀金)の権蔵に借りました。

権蔵は、失敗続きの惣兵衛を見限って途中で姿を消しました。

この一件が、『長岡市史双書』61号に少しだけ登場します。

このあと、どうなるのかな。

子馬は、探ってみようと思います。

引っ越し作業

こんにちは!

アールです。

まだ6月だというのに暑い日が続きますね。

先日、子馬さんも触れていましたが、令和5年度、文書資料室は

長倉町の旧サンライフ長岡の建物に引っ越す予定です。

掃除や後片付けなどしていると意外なものが見つかります。

「サンライフ長岡食堂部」と書かれた割りばしです。

そういえば、サブトレーニング室(ヨガなどが行われていた部屋)

は、かつて食堂だったと聞いています。なので、このような割りばしが

たくさん残っていたのですね!

引っ越し作業は大変ですが、こうした発見があると楽しい気分になりますね。

「戊辰戦争 官軍 長岡戦へ」

こんにちは。

子馬です。

巷の話題は映画「峠」一色ですね。

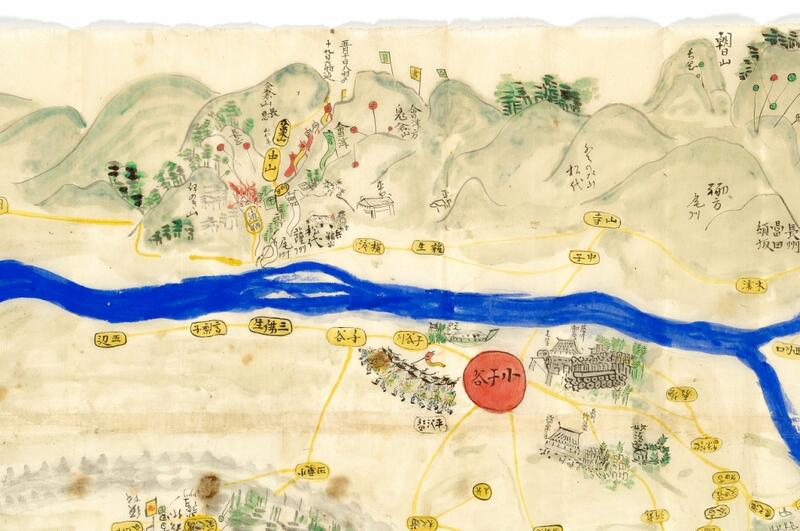

文書資料室にも、いっぷう変わった戊辰戦争の絵図があります。

「災H2008刈羽郡桐沢村青柳家文書」の中の

「戊辰戦争 官軍 長岡戦へ」です(下部写真、部分)。

長岡ではなく、小千谷を中心に描かれています。

絵図は、小国地域桐沢の組頭をつとめていた青柳家に伝わったものです。

「伊のき山」、「是眼寺」、「六ケ一」、「明見」・・・、

地名などが越後独特の言葉や当て字で書かれていてなかなか読めない。

子馬は、仲間と一緒に知恵をしぼって読み解きました。

小耳にはさんだ情報によれば

この絵図をものすごく大きく拡大して

この絵図をものすごく大きく拡大して

7月10日から越路地域の長谷川邸で展示するらしいです。

絵図も映画も楽しみです。

子馬は、両方見に行くつもりです。

子馬は、両方見に行くつもりです。

「久保田橋」

こんにちは。

子馬です。

左の写真の建物は、長倉町にある旧サンライフ長岡。

来年度、文書資料室はここへ引っ越す予定です。

裏手には栖吉川が流れています。

栖吉川にかかる水色の橋は「久保田橋」といいます。

どうして久保田橋っていうのかな。

子馬は、ずっと不思議に思っていました。

5月11日の古文書解読講座に参加して、

この謎を解くヒントを手に入れました。

この謎を解くヒントを手に入れました。

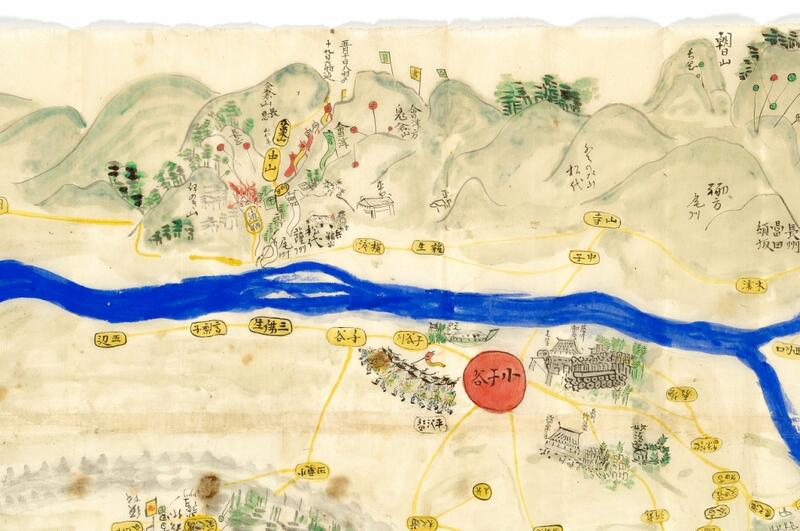

江戸時代の長倉村の絵図のなかに、「久保田」の文字を見つけたのです。

右の写真を大きくして見てみてください。

地名なのか人名なのかはわかりませんが

辺りを指す呼称として、「久保田」は存在していました。

これが橋の名前の由来ですね、きっと。

絵図は、「H1804古志郡長倉村文書ほか」の中にあります。

移転した暁には、絵図と久保田橋を確認しに来てくださいね。

文化十一戌年八月廿九日

こんにちは。お久しぶりです。

子馬です。

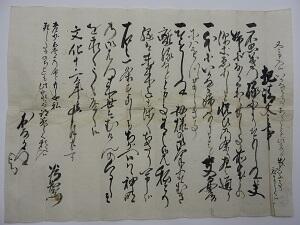

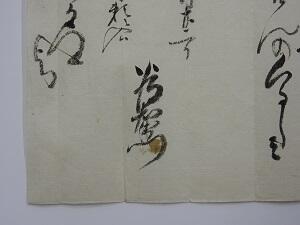

写真の褒状は

「災H1810柳原町堀井家文書」のうちの1点(部分)です。

災H1810は資料群番号で、「災」は被災資料であることを表しています。

平成16年の中越大震災で被災し、当室に寄贈されました。

およそ200年前の長岡って、どんな様子だったのかな。

子馬です。

写真の褒状は

「災H1810柳原町堀井家文書」のうちの1点(部分)です。

災H1810は資料群番号で、「災」は被災資料であることを表しています。

平成16年の中越大震災で被災し、当室に寄贈されました。

柳原町の甚之助は13年の長きにわたり御厩で細工の御用をつとめ、

さらに御大小(打刀と脇差)と御短刀を打立てたことを褒められて、

一人扶持(1年分の給与米)を賜りました。

長岡の刀鍛冶の仕事ぶりを伝える資料です。

資料の日付は、文化11年(1814)の8月29日。

これは旧暦だから、今でいえば8月の初めのころ。

およそ200年前の長岡って、どんな様子だったのかな。

子馬は、とても知りたくなりました。

長岡市史双書No.61

『蔵王権現領安禅寺御用記(7)日並記・諸掛合留・諸願書留(文化10・11年)』には、

当時の長岡の様子が詳しく書かれているそうです。

7月にはこの本をテキストに

「市史双書を読む会」も開催されるそうです。

子馬も参加するつもりです。

会場でお会いしましょう。