活動記録-2013年(平成25年)

今年最後の長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました

今年最後の長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。

本格的に雪が降り始めた寒い日となりましたが、13人ものメンバーが集まりました。

おかげさまで、今年は3年間5社分の新聞を切り抜くことができました。

文書資料室書庫を見る度、一目瞭然の成果に感動しています!ご協力ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。

平成25年度 歴史資料保存講座を開催しました

表具師の後藤光晴さんを講師に迎え、歴史資料保存講座を開催しました。

講座は2部に分けて行い、第1部では「掛軸・屏風の構造とその扱い方」についての講義を、第2部では実際に掛軸のかけ方やしまい方、屏風の運び方や折りたたみ方などの実演を、参加者を交えて行いました。

家に伝わる歴史資料をきちんと子々孫々に伝えていくことは、なかなか難しいことです。

掛軸などならば、日頃から飾る時季を決め、その折々に子や孫に由来を語ったり、その保存状態を確認したりするとよいと講師の先生からアドバイスをいただきました。

資料整理ボランティアの活動を行いました!

まちなかキャンパス長岡で、東日本大震災避難所資料を整理しました。

今回も、長岡ロングライフセンター避難所(福祉避難所)の掲示物などを整理しました。

本年度まちなかキャンパスでの資料整理ボランティアは、この日が最後の活動となりました。

次回は12月12日(木)に、新聞資料切り抜きの作業を、互尊文庫3階の学習室にて行う予定です。

資料整理ボランティアの活動を行いました!

寒さが深まる中、今月も新聞資料の切り抜き作業を行いました。

今回は産経新聞を切り抜きました。

来月12月12日(木)に、今年度最後の新聞切り抜き作業を予定しています。年末ご多忙の頃かと思いますが、何卒ご協力をお願いします!

映画「疎開した40万冊の図書」関連書籍展示 in 互尊文庫

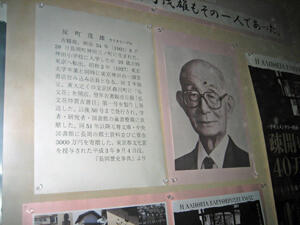

互尊文庫正面入り口のディスプレーを、11月15日(金)に長岡リリックホールで開催されるドキュメンタリー映画「疎開した40万冊の図書」の公開に合わせて、模様替えしました。

映画の中で貴重な本の保全に尽力した一人として登場する反町茂雄は、長岡出身です。東京で古書店‘弘文荘’を営み、故郷長岡にたくさんの郷土資料を寄贈してくださいました。

本展示では、反町茂雄の関連書籍を展示しています。互尊文庫にお立ち寄りの際には、ぜひ御覧ください。

歴史資料保存管理実務研修に参加しました

中央図書館で開催された歴史資料保存管理実務研修に参加しました。

新潟県歴史史料保存活用協議会が主催し、初心者を対象とした、初歩的な地域資料の整理法について学ぶ研修です。新潟市歴史文化課の長谷川伸さんが講師を務めました。

研修は3部に分けて行われました。第1部では「古文書の保存・整理」の基本的な考え方についての講義を聴講し、第2部では歴史資料所蔵者からの問い合わせを想定したロールプレイングを、第3部では実際に歴史資料の目録取りを行いました。

研修を通して、唯一無二の歴史資料を取り扱う際の注意点を、しっかりと学ぶことができました。

災害かたりつぎ研究塾で避難所資料保全の取り組みを報告

「災害かたりつぎ研究塾 秋合宿in新潟」が11月2日(土)・3日(日)の2日間、中越メモリアル回廊の各施設を会場に開催されました。同実行委員会主催(主管:長岡震災アーカイブセンターきおくみらい)、長岡市・長岡市教育委員会共催の事業です。

研究塾は、東北、新潟県中越、兵庫の各被災地における災害資料の収集・保存活動と、それに関わる地域の方々のお話を聞きながら、被災の記憶・経験の語り継ぎの意義を合宿形式で学ぶものです。

新潟会場には全国から26名が参加。長岡市川口・山古志地域などをバスでめぐって、被災地の過去・現在・未来を語り合いました。

文書資料室は、平成23年度に実施した長岡市内に開設された東日本大震災避難所資料の収集・保存の取り組みを11月3日午後のプログラムで報告。活動の成果と課題を紹介し、参加者と情報交換を行いました。

来年は中越大震災から10年目の節目です。今回の研究塾の内容を活かして、災害アーカイブに取り組む被災地の連携を進めていきたいと考えています。

資料整理ボランティア活動報告・災害かたりつぎ研究塾プレ講座参加

まちなかキャンパス長岡で、東日本大震災避難所資料整理を行いました。そのあと引き続き、長岡震災アーカイブセンターきおくみらいで開催された「災害かたりつぎ研究塾プレ講座」にも参加しました。

人と防災未来センター 震災資料専門員 高森順子さんの講演「震災を伝える資料とは何か」を聴講しました。阪神・淡路大震災の映像資料、定点観測写真、手記集などを参考に、震災資料に関心を持ち続けることの重要性を学びました。

講演では、被災者の方々はもちろんのこと、震災を未経験の人間が、いかに震災というものを語り継いでいくかという課題について語られました。「自分にできることは何か」を今一度考え直す大変よいきっかけとなりました。高森さん、ありがとうございました。

「おらたる」で山古志の歴史を語る

山古志公民館・山古志支所地域振興課教育支援係との共催事業「第7回 山古志の歴史を語る会」を開催しました。

会場は、10月23日(水)に開館したばかりの「やまこし復興交流館 おらたる」。同館の愛称「おらたる」は、山古志地域の方言で「わたしたちの場所」という意味だそうです。

今回の「語る会」は、そんな「おらたる」のオープンを記念して「やまこし復興交流館がつなぐ地域の未来」と題して行いました。講師は、新潟大学人文学部教授・池田哲夫さんと「おらたる」学芸員・筑波匡介さんが務めました。

池田さんは、木籠集落の皆さんが水没した被災家屋を「災害を考えるための資源」として保存・活用する取り組みを紹介。被災家屋という民俗資料を通して、地域の人々の生きる知識を伝えていくことの意義を語りました。筑波さんは、「おらたる」の開館に至るまでの経過と、そのコンセプトを解説。「地域の人に愛され使われていく施設」になって欲しいと話しました。

文書資料室では、今後も地域と連携しながら郷土の歴史を未来へ伝えるための取り組みを続けていきます。

宮本地区の「ふるさと2丁目探訪会」で歴史講座を開講しました

文書資料室は、地域の皆さんの歴史学習を支援する活動を行っています。宮本地区で「ふるさと2丁目探訪会」が開催されました。

当日は朝から雨模様で、西宮本城・宮本神社・不動院などを歩く史跡ハイキングは中止。宮本2丁目集落センターにおいて、文書資料室職員が「戦国時代の「西宮本城」「夕霧伝説と乱穴」~長岡市史でよむ宮本の古城跡~」と題して講演しました。

上杉謙信の後継者争い「御館の乱」の時代を中心に、宮本地区に近接する山城・三島谷城に伝わる落城伝説について、参加者の皆さんとディスカッションしながら講座を進めました。

資料整理ボランティア活動報告

まちなかキャンパス長岡で、東日本大震災避難所資料を整理しました。

今回も、長岡ロングライフセンター避難所(福祉避難所)の掲示物などを整理しました。

整理した資料からは、炊き出しや訪問演奏などを行う長岡市民の被災者支援のボランティア活動の広がりを読み取ることができました。

中越大震災から9年。文書資料室は長岡資料整理ボランティアと共に災害の記録と記憶を後世に伝えるための活動を行っています。

松本市文書館を視察しました

長野県の松本市文書館を視察しました。

松本市文書館は、平成10年10月1日に開館。平成元年から開始された『松本市史』の「収集した史資料は、市民が活用できるよう保存管理し、将来の市民のために伝えることができるように配慮する」という編纂の基本方針(「松本市史編さん大綱」より)に基づいて設置されました。

視察では、『市史編纂から文書館へ』(岩田書院)の著書もある小松芳郎館長から、文書館(ぶんしょかん)の所蔵資料・施設・活動などについて説明を受けました。

文書資料室では、こうした先進地視察をふまえて、長岡市の文書館構想の内部検討を進めています。

資料整理ボランティアの活動を行いました!

今回は、見学会も併せて行い、新メンバーの方が誕生しました。

次回の見学会は、10月19日(土)13:30より、まちなかキャンパス長岡にて行う予定です。

詳しくは市政だより10月号をご覧ください。あなたも参加してみませんか?

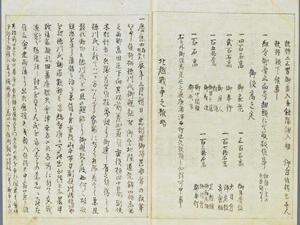

第8回 古文書解読講座を開講しました

講師には郷土史研究会会長・今井雄介先生を迎え、「粒々辛苦録」に描かれた村の暮らしについて読み解きました。

6月から始まったこの講座も、今回が最終回です。一般コース・入門コース併せて97名もの方にご参加いただきました。そのうち24名の方が皆勤賞でした。皆さま、お疲れ様でした。

来年もよりよい古文書解読講座を開催したいと思いますので、その際は是非ご参加ください。初心者の方のご参加もお待ちしています。

歴史資料所在確認調査を実施しました!

文書資料室では、地域に保存される歴史資料の現状を確認するため、中越大震災以降、歴史資料所在確認調査を毎年実施しています。

10月5日(土)・6日(日)に越路地域の調査を行いました。新潟県立文書館と共催で8月に実施した調査の補充調査です。

所蔵者のご協力を得て、越路地域に伝わる貴重な歴史資料の概要目録を作成することができました。

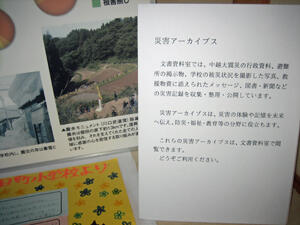

災害アーカイブスに関する記録を展示しています

10月23日で、中越大震災から9年になります。

互尊文庫正面入口のディスプレーを、災害アーカイブスに関する展示物に模様替えしました。互尊文庫にお立ち寄りの際は、ぜひ御覧ください。

文書資料室では、中越大震災など災害の記録を収集、整理、公開しております。これらの災害アーカイブスは、閲覧することが可能です。どうぞご利用ください。

第7回 古文書解読講座を開講しました

入門コースは長岡郷土史研究会会員の田所和雄先生を講師にお迎えし、安禅寺文書の中から「蔵王権現の王神祭」について学びました。王子神が女神を伴って地域を巡幸する、珍しい祭礼の今むかしを知ることができました。

長岡観光ボランティアガイド養成講座の講師を担当

まちなかキャンパス長岡で、長岡観光ボランティアガイド養成講座が開催されました。

長岡観光ボランティアガイドの会は、長岡市を訪れる方に地域や史跡などの案内を行っています。

講座では、文書資料室職員が「長岡市公会堂とその時代」と題して講演。新しい観光スポット「アオーレ長岡」の場所は以前、長岡市公会堂が、その前は長岡城があったことをご存知ですか?

長岡市史双書の最新刊『長岡市公会堂 文化の殿堂がみた昭和の長岡』を使いながら、ボランティアガイドのみなさんに「まちなか」の歴史を紹介しました。

長岡市資料整理ボランティア活動報告

まちなかキャンパス創作交流室にて、東日本大震災避難所資料の整理活動を行いました。

今回は、長岡ロングライフセンター避難所で掲示されていた新聞資料の目録を作成しました。ご協力ありがとうございました!

「歴史資料保存管理実務研修」に参加しました

新潟県立文書館において、新潟県歴史資料保存活用連絡協議会(新史料協)主催の研修会が開催されました。

新史料協編集・発行の『古文書保存・整理の手引き』を参考にしながら、実際の古文書を手にとり、目録を作成するという作業を体験。学んできたことを、今後の資料整理作業に活かしていきたいと思います。

※『古文書保存・整理の手引き』は、一般の方でも購入することができます。興味のある方は文書資料室までお問い合わせください。

「健康への旅」講演会開催

資料整理ボランティアの活動を行いました

第6回 古文書解読講座を開講しました

入門コースでは、長岡市立科学博物館の新田主査を講師に迎え、近代の「火事見舞帳」を読み解きました。

「火事見舞帳」の面白さとは、そこから見えてくる人間関係や著者の人柄を知ることです。発火の原因、見舞物の内訳などを読み進め、大正時代の人々の暮らしを垣間見ることができました。

山古志地域の歴史資料・整理作業を行いました

旧種苧原小学校に保管する山古志地域の歴史資料・整理作業を新潟歴史資料救済ネットワーク(事務局:新潟大学・矢田俊文研究室)と連携して行いました。

中越大震災後、市内への一時避難を経て、平成22年9月に山古志地域に返還された資料です。返還後、毎年、整理作業を行っています。

今年は、旧村役場文書の保存箱を棚に入れる作業などを行いました。午後からは、種苧原まつりの熊野神社奉納相撲を見学。域の歴史と文化にふれる機会になりました。

第5回古文書解読講座を開講しました

第5回古文書解読講座は、一般コースと入門コース合同で、中央公民館にて開講しました。今回のテーマは、「古文書のかたち」です。

新潟県立歴史博物館の前嶋敏先生を講師に迎え、中世の書状の切り方、折り方、封じ方などを学びました。

本来、他者との意思疎通を目的とするコミュニケーションツールだったという古文書。はさみを片手に、実際に紙を切ったり、折ったり・・・。

全8回の講座の中で唯一の、「くずし字を読まない古文書解読講座」となりました。

越路地区にて歴史資料の所在確認調査を行いました

歴史資料を後世に伝えていくための事業である歴史資料所在確認調査を、今年も新潟県立文書館と共催で実施しました。

本部を越路支所に置き、長岡市越路地域を対象に、2日間にわたっての調査です。

両日とも大変暑い日でしたが、所蔵者の方々にご協力をいただいいて、数多くの資料の保存状況を確認、記録することができました。ありがとうございました!

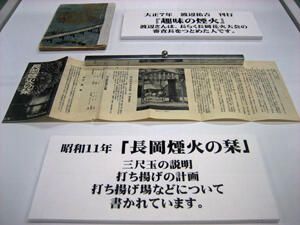

長岡花火に関する歴史資料を展示しています!

互尊文庫正面入口のディスプレーを、長岡花火に関する展示物に模様替えしました!

また、文書資料室内には、北地域図書館所蔵「長岡花火に関する戦前の歴史資料」の実物も8月30日まで展示しております。互尊文庫にお越しの際は是非お立ち寄りください。

7月最後の資料整理ボランティアの活動を行いました

「まちなかキャンパス長岡」にて、今月最後の長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。ぐずついた天候にも関わらず、7名の方が参加しました。

活動の内容は、昨年の北部体育館避難所に続き、長岡ロングライフセンター避難所事務文書の目録カード作成です。細かい作業なのですが、皆さん集中をとぎらすことなく、落ち着いて資料整理を行っていました。

長岡市史双書を読む会 第4回開催

アオーレ長岡4階大会議室にて、「長岡市史双書を読む会 第4回」を開催しました。

今回は、「公会堂から厚生会館へ ~歴史公文書の記録から~」という内容で、文書資料室の桜井嘱託員が講師を務めました。

前半は、公会堂の設計者である梛野透についての説明や、主に戦前の公会堂について講義を行いました。後半は、戦後の公会堂での活動や厚生会館への移り変わりを、実際の歴史公文書の記録をもとに読み進めました。

今年度の市史双書を読む会は、各回とも約50名の出席があり、盛況のうちに幕を閉じました。

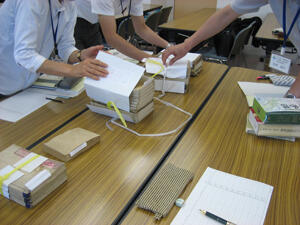

東日本大震災避難所資料整理の会を開催しました!

「まちなかキャンパス長岡」を会場に、文書資料室が平成23年度に収集した市内に開設された東日本大震災避難所資料の整理を行いました。参加者は、新潟歴史資料救済ネットワークの皆さん約20名。

中越大震災以降、史料保存のための活動を続ける新潟大学の教官・学生、県内史料保存機関の職員で構成されるボランティア団体です。

今回は、長岡ロングライフセンター避難所(福祉避難所)の掲示物・事務文書等約600点の目録カードを作成しました。

災害の記録と記憶を後世に伝えるため、参加者と文書資料室職員が協働して作業に取り組みました。

「ふるさと川崎を探る会」講演会開催

文書資料室は、郷土の歴史を探る生涯学習活動の支援を行っています。

今回川崎コミュニティセンターにて、文書資料室職員を講師に「ふるさと川崎を探る会」講演会を開催しました。テーマは、「中世の川崎を探る~「河崎道場」をめぐって~」。

今から500年以上前の古文書にあらわれる「河崎道場」という言葉を、時宗信仰の広がりや地名・人名など、地区に関する様々な素材から考えました。

今年度2回目の「長岡市資料整理ボランティアの会」開催

暑い中再び、「長岡市資料整理ボランティアの会」の皆様に、お集まりいただきました。

今回は、日本経済新聞から新潟経済欄を切り抜く作業に着手しました。前回から引き続き参加していただいた方も多かったせいか、予想以上に作業がはかどりました。

少しずつ仕事に慣れつつある、文書資料室・新人担当者の感激もひとしおです。

長岡市史双書を読む会第1回開催!!

アオーレ長岡にて長岡市史双書を読む会が開催され、49名の方の参加がありました。

長岡市史双書を読む会は、長岡市史双書の最新刊(今年度はNo.52『長岡市公会堂』)をテキストに、広く市民に長岡の歴史について深く知ってもらう会です。第1回目の講師は、長岡市立中央図書館金垣館長が務めました。

「長岡市公会堂の前後」と題し、長岡市公会堂があった場所「長岡城二之丸エリア」の変遷を中心にその建設の背景などを語りました。

第2回古文書解読講座を開講しました

一般コースは、長岡郷土史研究会会長・今井雄介氏を講師に迎え、信濃川の洪水普請についての古文書を読み解きました。

入門コースは、同会会員・小熊よしみ氏を講師に迎え、「越後孝婦伝」を題材に、古文書解読の基礎を学びました。

あいにくの雨にもかかわらず、一般37名、入門39名の参加があり、皆さん熱心に講義を受けていました。

公文書等取扱実務研修が開催されました

新潟県歴史資料保存活用協議会は、市町村及び県職員の文書管理における資質の向上をはかるために毎年「公文書等取扱実務研修」を開催しています。

今年度は長岡市が会場となり、42名が研修に参加しました。昨年度国立公文書館等職員研修に派遣された2名から報告をうけ、情報交換・意見交換を行いました。

平成25年度初「長岡市資料整理ボランティアの会」開催!

本年度初の「長岡市資料整理ボランティアの会」を開催しました。参加者は午前の部と午後の部を合わせて13名。

今回は互尊文庫3階の学習室に集まり、災害に関する新聞資料保存のため、全国紙から新潟版を切り抜く作業をお手伝いいただきました。

発足から7年が経つ「長岡市資料整理ボランティアの会」のメンバーのご協力とあって、切り抜き作業はぐんぐんと進み、また楽しい語らいのひと時を持つことができました。

古文書解読講座「古文書に見る長岡のすがた」開講!

平成25年度古文書解読講座「古文書に見る長岡のすがた」を開講しました。

入門コースと一般コースに分かれ、全8回(第5・8回のみ合同)にわたって古文書を解読します。

第1回講座は、入門コースでは長岡で出版された「くずし字」の教科書『越後往来』を、一般コースは中越大震災で被災した小国町桐沢の旧家から救出した古文書を、講師の解説により読み解きました。

過去最高の参加者数で、会場内は大変な熱気に包まれていました。