活動記録-2014年(平成26年)

リレー講演会「災害史に学ぶ」第15回~「きおくみらい」でゴール!~

第15回講演会は、長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」を会場に開催しました。

講師は長岡造形大学准教授で、「きおくみらい」のセンター長でもある澤田雅浩さん、演題は「経験を未来につなぐ~中越メモリアル回廊の目指すもの~」です。

中越メモリアル回廊は、中越大震災のメモリアル拠点を4施設・3公園で結んでいます。

被災の事実を忘れず、復旧・復興の経験・教訓を伝え、そして発信するため、回廊の所在する「地域」と一体になった取り組みの未来像を知ることができました。

古代から現代までの災害史をテーマに、市内全地域を会場に開催してきたリレー講演会も今回が最終回です。

のべ約1,400人が参加し、全講演受講者も3名いらっしゃいました。

文書資料室ではこれからも、「歴史に学ぶ」姿勢を大切にしながら、講座等を開催していきたいと考えています。

皆様のご参加を、お待ちしています。

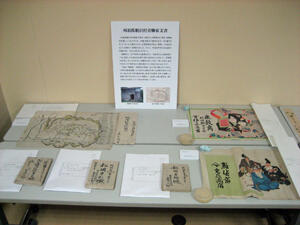

片山翠谷「北越雪中実景」を展示しました

互尊文庫正面入口のディスプレーを「北越雪中実景」に模様替えしました。

二代目片山翠谷(すいこく)(天保12年(1841)~明治30年(1897))が描いた長岡の冬の風景を、じっくりとご覧ください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第14回~栃尾文化センター会場~

第14回講演会は、栃尾文化センターを会場に開催しました。

講師は新潟県立歴史博物館主任研究員の大楽和正さん、演題は「災害と石仏~災厄への怖れと祈り~」です。

栃尾地域は「石仏の宝庫」として知られています。

地震・水害・地すべりなどの自然災害に対して、人々はどのように向き合ってきたのでしょうか。

暮らしに根付いた信仰対象である石仏には、その一つ一つに先人たちのメッセージが込められています。

そんなことに気付かされる、講演会となりました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第13回~おぐにコミセン会場~

第13回講演会は、おぐにコミュニティセンター(愛称は「だんだん」)を会場に開催しました。

講師は長岡市立中央図書館文書資料室の桜井奈穂子嘱託員、演題は「桐沢村青柳家文書と小国地域の災害~青柳三郎「年中気候日記」から~」です。

青柳家文書は、中越大震災で被災した土蔵から救出された被災資料です。

長岡市史双書No.49『新潟県中越大震災と資料保存(2)被災資料が地域を語る①刈羽郡桐沢村青柳家文書』としてまとめられ、刊行されています。

6代目青柳家当主の残した記録「年中気候日記」を、今回初めて紹介。

日々の気象記録を通して、桐沢・法坂を中心とした災害史を読み解きました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第12回~長岡市立中央図書館会場~

第12回講演会は、中越大震災10周年企画展にて、シンポジウム「災害と復興をかたりつぐ」を行いました。

新潟県立文書館副館長・中川浩宣さんをコーディネーターに、国立国会図書館電子情報部主任司書・諏訪康子さん、神戸大学地域連携推進室学術研究員・佐々木和子さん、宮城県図書館資料奉仕部震災文庫整備チーム主事・田中亮さん、当室主査・田中洋史で、報告・パネルディスカッションを行いました。

中越大震災の経験・教訓がつまった「長岡市災害復興文庫」の記念すべき開設にあわせて、5人のパネリストが連携し、未来の防災・減災に向けた取り組みについて、今後の可能性を探りました。

ボランティア交流会を行いました

10月25日(土)、長岡市資料整理ボランティアは、十日町市古文書整理ボランティアとの交流会を行いました。

交流会では、企画展「災害と復興をかたりつぐ」を見学し、中越大震災をきっかけに発足したボランティア団体同士として、これまでの活動を振り返り、今後の活動について意見交換を行いました。

また、十日町市古文書整理ボランティア事務局・高橋由美子氏によるミニ講演「十日町市古文書整理ボランティア10年のあゆみ」を聞き、国立国会図書館東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」の検索デモンストレーションに参加しました。

資料整理ボランティアの「今まで」と「これから」を考える、有意義な時間を共有することができました。

中越大震災10周年企画展開催

長岡市立中央図書館2階美術センターにて、中越大震災10周年企画展「災害と復興をかたりつぐ」が始まりました。

21日に行われた開場式には、資料所蔵者、資料整理ボランティアメンバーや一般市民の方々など多くの方々が参加しました。

26日(日)(13:00~17:00)には、(リレー講演会「災害史に学ぶ」第12回)シンポジウム「災害と復興をかたりつぐ」も行います。

ワンポイント展示解説や誰でも体験できるボランティア活動なども行っています。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第11回

第11回講演会は、川口公民館を会場に、「越後川口みらい会議」の第1部「基調講演」として開催しました。

講師は国立民族学博物館准教授の林勲男さん、演題は「災害の記憶・記録をいかに未来に伝えるか~世界の被災地での試み~」です。

林さんは、中越大震災発生後に川口地域の荒谷集落、木沢集落との交流を深め、『前へ-震度7に克つ-2004.10.23新潟県中越大震災 川口町木沢・峠地区の記録』(発行:フレンドシップ木沢)の編集にも協力されています。

講演会では、林さんが社会人類学の視点から研究する、国内外の震災からの復興や災害経験を伝える取り組みについてお話いただきました。

特に東日本大震災以前に発生した東北地方の津波災害に関する石碑の紹介は、先人たちが残したメッセージの重要性を知ることでき、興味深い内容でした。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第10回

第10回講演会は、さいわいプラザ内の長岡市中央公民館にて開催しました。

講師は長岡市立科学博物館長の小熊博史さん、演題は「震災と博物館~考古資料の被災と復旧~」です。

科学博物館開館記念特別展3「中越地震特集展」と連携しての開催です。

10年前の中越大震災では、博物館に展示している考古遺物や文化財に指定されている遺跡が大きな被害を受けました。

講演会では、当時の被災状況を振り返りながら、復旧に向けた取り組みを紹介。

「災害対応の経験・教訓を今後の博物館の防災・減災に結び付けてほしい」と願う講師のメッセージが印象に残りました。

文化財保護行政の現場を垣間見ることができる、貴重な講演会となりました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第9回

第9回講演会は、新潟県立歴史博物館にて開催しました。

講師は阿賀野市立吉田東伍記念博物館長の渡辺史生さん、演題は「災害史研究のパイオニア吉田東伍~わが国初の「貞観地震・津波」(869年)研究が提起したもの~」です。

吉田東伍(1864‐1918)は現在の阿賀野市に生まれ、『大日本地名辞書』を独力で編纂した「日本歴史地理学のパイオニア」として知られています。

明治39年(1906)、吉田東伍は千百年前に古代東北を襲った「貞観地震・津波」をテーマに研究論文を発表します。

「貞観地震・津波」は、東日本大震災との類似性が指摘され、東伍の論文は、災害史研究の先駆としての再評価が高まっています。

また、『大日本地名辞書』の中にも、数多くの自然災害に関する記録が多数掲載されているそうです。

吉田東伍がライフワークとした災害史研究。

その重要性を改めて知る講演会となりました。

なお、阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会のホームページでは、吉田東伍の「貞観地震・津波」に関する論文を閲覧することができます。

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

講師は阿賀野市立吉田東伍記念博物館長の渡辺史生さん、演題は「災害史研究のパイオニア吉田東伍~わが国初の「貞観地震・津波」(869年)研究が提起したもの~」です。

吉田東伍(1864‐1918)は現在の阿賀野市に生まれ、『大日本地名辞書』を独力で編纂した「日本歴史地理学のパイオニア」として知られています。

明治39年(1906)、吉田東伍は千百年前に古代東北を襲った「貞観地震・津波」をテーマに研究論文を発表します。

「貞観地震・津波」は、東日本大震災との類似性が指摘され、東伍の論文は、災害史研究の先駆としての再評価が高まっています。

また、『大日本地名辞書』の中にも、数多くの自然災害に関する記録が多数掲載されているそうです。

吉田東伍がライフワークとした災害史研究。

その重要性を改めて知る講演会となりました。

なお、阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会のホームページでは、吉田東伍の「貞観地震・津波」に関する論文を閲覧することができます。

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

吉田東伍記念博物館友の会通信(外部サイト)

長岡市立中央図書館文書資料室

〒940-0849 新潟県長岡市長倉西町458-7TEL:0258-36-7832 FAX:0258-37-3754