活動記録-2016年(平成28年)

「古文書にみる長岡のすがた」(2)を開催しました

9月14日(水)、古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」を開催しました。2回目となる今回は、「長岡藩士の探索日記『奥羽行』~天明の飢きん」がテーマ、講師は長岡郷土史研究会会員の桜井奈穂子さんです。56名の方々が参加されました。

テキストとなった『奥羽行』は、文化4年(1807)、藩命により東北を探索した長岡藩士・長沢茂好と植田勝應が著した旅日記です。長岡市史双書№55の『江戸時代の旅と旅日記(3)東北への旅②』に収録されており、今年度の「長岡市史双書を読む会」でも取り上げられました。講座では、長沢が青森滞在中に古老から聞いた天明の飢きんの話を解読していきました。参加者は、じわじわと迫りくる飢きんの前兆から、その悲惨な様子までを、長沢の特徴ある文字に苦戦しつつも興味深く学びました。

ボランティア大交流会in十日町を開催しました

9月4日(日)、長岡市資料整理ボランティアと十日町市古文書整理ボランティアの10年目・10回目の交流会を開催しました。場所は、十日町市市民交流センター「分じろう」です。

午前中は、古文書と写真資料整理チームに分かれてワークショップに参加し、それぞれの資料整理方法を学びました。

午後は、十日町市古文書整理ボランティアの写真チームが主催する写真展を見学した後、合同での交流ミーティングを行い、10年の交流を振り返っての感想や、今後の交流についての意見交換を行いました。

総勢38名の方の参加がありました。皆さま、お疲れさまでした!

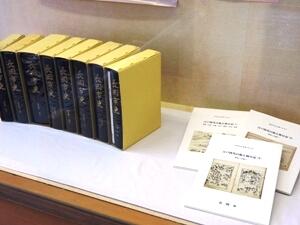

「見たい!知りたい!学びたい!長岡の歴史―長岡市刊行物のご紹介―」

互尊文庫正面入口のディスプレイを「見たい!知りたい!学びたい!長岡の歴史―長岡市刊行物のご紹介―」に模様替えしました。

『長岡市史』や『長岡市史双書』をはじめとした長岡市の歴史に関する市の刊行物や刊行当時のポスターなどを展示しています。ぜひ、ご覧ください。

「古文書にみる長岡のすがた」開講

中級者向け古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」が今年も始まりました。

初回のテーマは「戊辰戦争後の長岡~襖下張り文書より~」、講師は長岡郷土史研究会会員の樺澤幸子さんです。会場は中央公民館大ホール、63名の方々が受講されました。

平成27年10月17日襖下張り文書剥離作業体験講習会の際に発見された通達文を題材に、一文字ずつ丁寧に解読しながら、戊辰戦争前後の長岡の様子を学びました。次回は9月14日水曜日の開催です。皆様のご参加をお待ちしております。

長岡市史双書を読む会(3)を開催しました

7月27日(水)、長岡市史双書を読む会を開催しました。最終回となる今回は、前回に引き続き、当室の桜井奈穂子専門研究員が講師となり、「奥羽行」の巻之四から巻之八までを読みました。青森の気候風土、現地で見聞きした蝦夷地や天明の飢饉当時の話のほか、日記からうかがえる長沢と植田の性格、青森探索の目的などの解説を聞きました。双書編集時の裏話や、刊行後に松島・塩竃・多賀城と「奥羽行」の足跡をたどった当室職員へのインタビューもあり、変化に富んだ回となりました。今年度の長岡市史双書を読む会は、84名の参加申し込みがありました。皆さま、東北の旅は楽しんでいただけたでしょうか。3年にわたり開催してきた旅日記のシリーズは、ひとまず今回で終了します。来年度からもよろしくお願いいたします。

塩竃神社(宮城県塩竃市)の石段

長岡市史双書を読む会(2)を開催しました

7月20日(水)、長岡市史双書を読む会を開催しました。講師は、当室の桜井奈穂子専門研究員です。

2回目となる今回は、「奥羽行」の巻之一から巻之三までを、注目ポイントを中心に読みました。柴田川(新発田川)や岩船神社の蟹、村上羽黒神社の祭礼、象潟地震と地震後の景観の変化といった旅先の話題から、彼らの旅の「用向き」とは?、旅の途中に登場する第三の同行者とは?という謎まで、さまざまな資料や映像を交えながら解説していただきました。

次回は、巻之四・青森から旅を再開します。皆さまのご参加をお待ちしています。

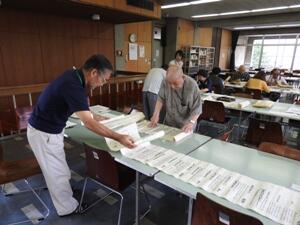

長岡市資料整理ボランティアの定例活動を行いました

7月14日(木)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。場所は、互尊文庫3階の学習室です。

午前中の新聞資料整理作業は施設工事の関係で中止となりましたが、午後は予定通り、古文書整理作業を行いました。初めて挑戦するメンバーを含め14名が参加し、昨年に引き続き、金子家文書の整理に取り組みました。

なお、8月の活動はお休みになります。メンバーの皆さま、ゆっくり静養して、9月4日(日)の十日町市古文書整理ボランティアとの大交流会に備えてください。ご協力ありがとうございました!

長岡市史双書を読む会(1)を開催しました

7月6日(水)、長岡市史双書を読む会(1)「江戸時代の旅と旅日記 「奥羽行」の由来と長岡藩士長沢家」を開催しました。会場は中央図書館講堂、当室の田中洋史室長が講師をつとめました。

テキストは、長岡市史双書最新刊No.55『江戸時代の旅と旅日記(3)東北への旅②』です。「奥羽行」は、長岡藩士の長沢茂好と植田勝応の東北地方探索日記です。

この日は長沢・植田両名の人物像や、旅の目的、行程、時代背景などを中心に学び、最後に「奥羽行」の「惣目録」部分を読み上げました。

参加された75名の皆さま、旅への期待は高まったでしょうか。次回から、いよいよ本文に入っていきます。

|  |

古文書のいろは最終回

6月22日(水)、第3回「古文書のいろは」では、前回に引き続き、かなのくずし字がたくさん出てくる古文書を読み解きました。講師は、長岡郷土史研究会の小熊よしみさんです。

テキストの『北越雪譜』(長岡市立中央図書館所蔵)は、越後の雪を主題に、人々の暮らしぶりや民具などについて綴られた、江戸時代のベストセラーです。

鮭について書かれた随筆を、今回の講座で覚えた、かなのくずし字を繰り返し目で追いながら読むことができました。

「古文書のいろは」は今回が最終回です。皆さま、お疲れさまでした。

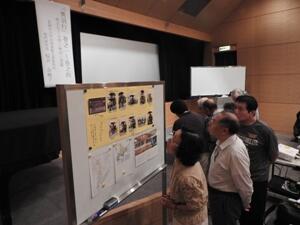

新潟歴史資料救済ネットワークの活動を行いました

6月11日(土)・12日(日)に、新潟歴史資料救済ネットワーク(以下、資料ネット)、の活動を行いました。

11日は、資料ネットのメンバー17名が参加し、午前中には、やまこし復興交流館「おらたる」にて、東日本大震災で避難所となった北部体育館の資料の目録を作成しました。午後は山古志公民館種苧原分館(旧種苧原小学校)に移動し、中越大震災の被災資料の保全作業と、翌日に開催される「第10回 山古志の歴史を語る会」の会場設営や展示資料の選定などの準備作業を行いました。

12日は、資料ネットのメンバー16名と長岡市資料整理ボランティア13名が参加しました。午前中は、「語る会」の準備を行い、午後には「語る会」に参加しました。今回の「語る会」のテーマは、「山古志の古文書とその魅力」。山古志地域内外から80名以上が集まり、講演会や展示解説会を楽しみました。村の絵図や文書からうかがえる山古志地域の生き生きとした姿は興味深く、地元の方々からも思い出話が飛び出すなど、盛況のうちに幕を閉じました。