2016年9月の記事一覧

古文書にみる長岡のすがた(3)を開催しました

9月28日(水)、古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」を開催しました。3回目となる今回のテーマは「探索日記『奥羽行』の後の長岡」、講師は文書資料室の岡田佐輝子専門研究員です。47名の方々が参加されました。

前回のテキスト、文化4年(1807)の東北地方探索日記『奥羽行』は、天明の飢きんや幕末に向かっていく各地域のすがたを藩士の目線で記したものでした。今回は、それ以降の長岡藩領の状況を市内の旧家に伝わる「御用留」(ごようどめ、藩からの通達等を村で書き写した控え帳)から探りました。地方(じかた)の古文書のくずし字と格闘しながらの90分間、受講生の皆さんそれぞれが江戸時代の村のすがたを垣間見る機会となりました。

雲洞庵資料整理を行いました

9月19日(月・祝)長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。場所は、新潟県立歴史博物館です。

今回の活動は、新潟歴史資料救済ネットワークと合同で、平成23年の新潟・福島豪雨で水損した雲洞庵文書の整理を行いました。合計31名の参加者は、資料のクリーニングチームと目録作成チームに分かれて作業を行いました。

米沢藩の家老から雲洞庵にあてた書状なども登場し、参加者一同盛り上がる一コマもありました。皆さん、お疲れさまでした!

「古文書にみる長岡のすがた」(2)を開催しました

9月14日(水)、古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」を開催しました。2回目となる今回は、「長岡藩士の探索日記『奥羽行』~天明の飢きん」がテーマ、講師は長岡郷土史研究会会員の桜井奈穂子さんです。56名の方々が参加されました。

テキストとなった『奥羽行』は、文化4年(1807)、藩命により東北を探索した長岡藩士・長沢茂好と植田勝應が著した旅日記です。長岡市史双書№55の『江戸時代の旅と旅日記(3)東北への旅②』に収録されており、今年度の「長岡市史双書を読む会」でも取り上げられました。講座では、長沢が青森滞在中に古老から聞いた天明の飢きんの話を解読していきました。参加者は、じわじわと迫りくる飢きんの前兆から、その悲惨な様子までを、長沢の特徴ある文字に苦戦しつつも興味深く学びました。

ボランティア大交流会in十日町を開催しました

9月4日(日)、長岡市資料整理ボランティアと十日町市古文書整理ボランティアの10年目・10回目の交流会を開催しました。場所は、十日町市市民交流センター「分じろう」です。

午前中は、古文書と写真資料整理チームに分かれてワークショップに参加し、それぞれの資料整理方法を学びました。

午後は、十日町市古文書整理ボランティアの写真チームが主催する写真展を見学した後、合同での交流ミーティングを行い、10年の交流を振り返っての感想や、今後の交流についての意見交換を行いました。

総勢38名の方の参加がありました。皆さま、お疲れさまでした!

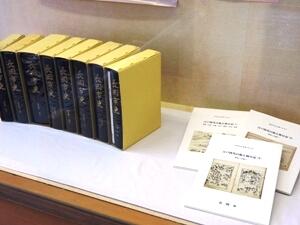

「見たい!知りたい!学びたい!長岡の歴史―長岡市刊行物のご紹介―」

互尊文庫正面入口のディスプレイを「見たい!知りたい!学びたい!長岡の歴史―長岡市刊行物のご紹介―」に模様替えしました。

『長岡市史』や『長岡市史双書』をはじめとした長岡市の歴史に関する市の刊行物や刊行当時のポスターなどを展示しています。ぜひ、ご覧ください。