活動記録-2014年(平成26年)

リレー講演会「災害史に学ぶ」第12回

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、今回が全15回の折り返し地点です。

第8回講演会の演題は「和島の古代遺跡と災害」、講師は科学博物館文化財係長の田中靖さん、会場は長岡市地域交流館わしまです。

講師の田中さんは、旧和島村役場の学芸員として和島地域の埋蔵文化財の発掘等の業務に従事し、現在は科学博物館に勤務。

県内をはじめ各地で古代の遺跡に関する講演、普及活動、及び論文の執筆などを行っています。

平成21年に完成した木の香り豊かな和島小学校内にある会場での講演会に約90名が参加。

八幡林遺跡、下ノ西遺跡、五千石遺跡などの発掘調査によって検出された災害痕跡から、古代の災害について学びました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、今回が全15回の折り返し地点です。

残り7回分の参加も随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

中越大震災に関する展示に模様替えしました

今年で、中越大震災から10周年を迎えます。

互尊文庫正面入り口のディスプレーを、「中越大震災」がテーマの展示に模様替えしました。

地震が発生した10月23日(木)から2日後の、10月25日(土)前後に長岡市内に開設された避難所の状況についてのパネルや中越地震に関する書籍などを展示しています。

また、文書資料室では、10月21日(火)から中央図書館2階美術センターにて、企画展「災害と復興をかたりつぐ」を開催します。

こちらの方も是非、足をお運びください!

リレー講演会「災害史に学ぶ」第7回

第7回講演会の演題は「中越地震の被害と地盤との関係」、講師は「大地の会」顧問で理学博士の飯川健勝さん、会場は越路総合福祉センターです。

講師の飯川さんは、長岡大手高校などの数学教師として38年間教鞭をとられ、在職中より測地学・地震学の研究を始められました。

平成3年に理学博士号(構造地質学)を取得。

地殻変動を中心とする地質学、地震・災害と生活との関わりなどの講演・学会発表・論文執筆を行っています。

全15回で唯一の平日夜の開催となりました。

後援くださった「大地の会」会員の皆さんなど、約90名の参加者がありました。

地質学からみた地殻変動をテーマに、豊富な写真資料などを駆使してわかりやすく話してくださいました。

10年前の中越地震をはじめ、様々な地震のメカニズムを解き明かす内容でした。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

山古志地域の被災資料を整理しました

旧種苧原小学校にて、新潟歴史資料救済ネットワークと山古志支所地域振興課教育支援係と合同で、山古志地域の被災歴史資料の整理を行いました。

天候にも恵まれ、24名もの参加があったことにより、中越大震災以後に一時保管した3つの集落の文書資料のクリーニング作業を、スムーズに行うことができました。

午後には、種苧原まつりの闘牛と山古志復興交流館「おらたる」を見学し、山古志地域の文化と歴史について学びました。

「旬ラジ★ながおか」の収録が行われました

文書資料室にて、FMながおか(80.7MHz)市政広報ラジオ番組「旬ラジ★ながおか」の収録が行われました。

長岡市資料整理ボランティアの活動について、FMながおかの佐野アナウンサーから取材を受けました。

放送予定は、9月5日(金)7:15~、12:15~、18:45~です。

聴き逃した方は、長岡市役所のホームページでも視聴することができます。

ぜひ聴いてみてください!

リレー講演会「災害史に学ぶ」第6回

第6回講演会の演題は「日本海に沈んだ焼き物~海難事故にまつわる地域文化~」、講師は長岡市立科学博物館文化財係主査の加藤由美子さん、会場は寺泊支所です。

加藤さんは、平成11年に旧寺泊町役場職員に採用され、埋蔵文化財の発掘調査などに従事。

平成23年より、新潟県海揚り陶磁器研究会の長岡・出雲崎地域の担当として、海から引き揚げられた土器・陶磁器等の総合調査を行っています。

111名が参加した講演会では、中世・近世の日本海を舞台に繰り広げられた交易と、その無事を祈る船主たちの思いについてお話いただきました。

神仏への祈り、海上での禁忌、日本海に沈んだ焼き物、二面神社の御神体、北前船と船絵馬などについての多角的な考察に、参加者一同が興味深く聞き入っていました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

十日町市古文書整理ボランティア交流会

長岡市資料整理ボランティアの活動で、十日町市古文書整理ボランティアとの交流会を行いました。

十日町市古文書整理ボランティアは、平成20年から中越地震で被災した旧・山内写真館(十日町市)の写真資料整理作業を行い、定期的に写真展を開催してきました。

今回の交流会では、十日町情報館ギャラリーで8月16日(土)~24日(日)まで開催されている写真展「中俣正義・山内与喜男二人展~十日町・むらとまちの暮らし~」を見学。

記念講演会「むらとまちの暮らしを写す2人―中俣正義・山内与喜男」を聴講し、十日町市古文書整理ボランティアメンバーとの茶話会に参加しました。

お盆の最中であり、しかもあいにくの天気でしたが、長岡市資料整理ボランティアのメンバーは8名の方が交流会に参加しました。

被災資料の整理をライフワークとするメンバー同士の、楽しい交流会となりました。

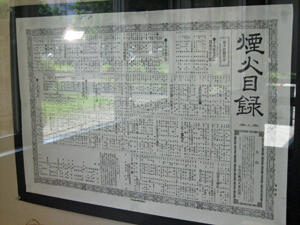

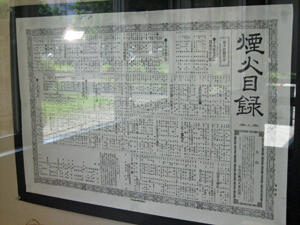

長岡花火に関する展示物に模様替えしました!

8月2日(土)、3日(日)は、待ちに待った「長岡まつり」です。

互尊文庫正面入り口のディスプレーを、「長岡花火の今と昔」をテーマに模様替えしました。

北地域図書館所蔵の花火玉(レプリカ)や明治時代の煙火目録(写し)などを、8月末まで展示していますので、お立ち寄りの際には是非ご覧ください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第5回

第5回講演会の演題は「脇野町代官所管内の村々にみる天保の飢きんと救済~秋山郷を中心に~」、講師は長岡郷土史研究会会員の本山幸一さん、会場は三島支所です。

本山さんは、県内の小中学校で長年、教鞭をとられるとともに、『長岡市史』『津南町史』などの市町村史の執筆など、県内の地域史研究に関する多数の著書・論文を発表しています。

約90名が参加した講演会では、三島地域にあった脇野町代官所が所管する秋山郷で発生した「天保の飢きん」を中心に、その被害状況と三島郡片貝村(現小千谷市片貝町)の酒造業・佐藤佐平治による救済事業についてお話しいただきました。

江戸時代のムラを襲った災害の実像と、それに対応していく人びとの姿に、参加者一同が興味深く聞き入っていました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

東日本大震災避難所資料整理を行いました

まちなかキャンパスにて、新潟歴史資料救済ネットワークと合同で東日本大震災避難所資料整理を行いました。

今回の作業は、長岡市内に開設された避難所のうち、老人憩いの家「夕映荘」、志保の里荘、老人福祉センター「皆楽荘」に開設された避難所資料の目録の作成です。

細かく根気が必要な作業ですが、23名もの参加があったこともあり、避難所3か所の目録作成を終えました。

また、新潟歴史資料救済ネットワークのメンバーとして、学生たちと共に参加した新潟大学の教官の皆様から、避難所資料の整理・保存・活用について貴重なお話を伺うことも出来ました。