2014年7月の記事一覧

長岡花火に関する展示物に模様替えしました!

8月2日(土)、3日(日)は、待ちに待った「長岡まつり」です。

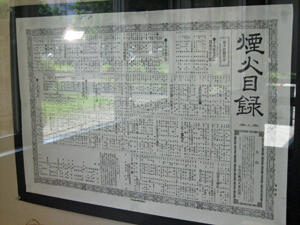

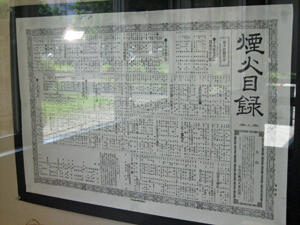

互尊文庫正面入り口のディスプレーを、「長岡花火の今と昔」をテーマに模様替えしました。

北地域図書館所蔵の花火玉(レプリカ)や明治時代の煙火目録(写し)などを、8月末まで展示していますので、お立ち寄りの際には是非ご覧ください。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第5回

第5回講演会の演題は「脇野町代官所管内の村々にみる天保の飢きんと救済~秋山郷を中心に~」、講師は長岡郷土史研究会会員の本山幸一さん、会場は三島支所です。

本山さんは、県内の小中学校で長年、教鞭をとられるとともに、『長岡市史』『津南町史』などの市町村史の執筆など、県内の地域史研究に関する多数の著書・論文を発表しています。

約90名が参加した講演会では、三島地域にあった脇野町代官所が所管する秋山郷で発生した「天保の飢きん」を中心に、その被害状況と三島郡片貝村(現小千谷市片貝町)の酒造業・佐藤佐平治による救済事業についてお話しいただきました。

江戸時代のムラを襲った災害の実像と、それに対応していく人びとの姿に、参加者一同が興味深く聞き入っていました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

東日本大震災避難所資料整理を行いました

まちなかキャンパスにて、新潟歴史資料救済ネットワークと合同で東日本大震災避難所資料整理を行いました。

今回の作業は、長岡市内に開設された避難所のうち、老人憩いの家「夕映荘」、志保の里荘、老人福祉センター「皆楽荘」に開設された避難所資料の目録の作成です。

細かく根気が必要な作業ですが、23名もの参加があったこともあり、避難所3か所の目録作成を終えました。

また、新潟歴史資料救済ネットワークのメンバーとして、学生たちと共に参加した新潟大学の教官の皆様から、避難所資料の整理・保存・活用について貴重なお話を伺うことも出来ました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」第4回

第4回講演会の演題は「文政大地震と与板」、講師は新潟県立巻高等学校長の本田雄二さん、会場はよいたコミュニティセンターです。

講師の本田さんは、平成11年に刊行された『与板町史』の編集・執筆委員として、江戸時代の与板地域に関する調査・執筆を担当され、編集紀要『町史よいた』第1集に「文政大地震と与板」を発表しています。

約90名が参加した講演会では、文政11年(1828)に発生し、現在の三条市、見附市、長岡市などに甚大な被害を及ぼした地震における与板地域の被害と救済を中心に、良寛が生きた時代の大震災にせまりました。

リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。

参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

長岡市史双書を読む会 第3回開催

文書資料室の桜井奈穂子嘱託員が講師を務め、「海岱日録~詩画の娯を成す旅①」と題し、江戸時代の旅日記を読み解きました。

「海岱日録」は、村役人・清水雪海と長岡藩士・小林誠斎(虎三郎の父)の旅の記録です。

今回の講座では、旅立ちから善光寺・伊勢・大坂までの日記を読み進めました。

旅路の風景や様々な人々との出会いなどが綴られており、ユーモラスなエピソードに、会場が笑いに包まれる一幕もありました。